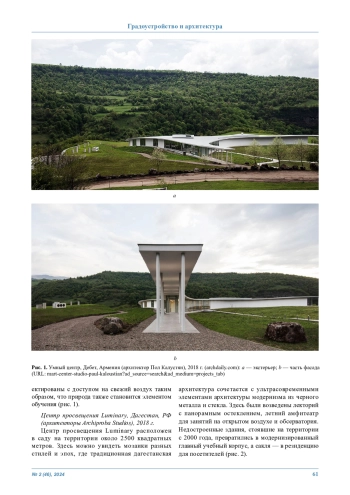

Принципы устойчивой архитектуры все чаще признаются в качестве методологического подхода к созданию современной архитектуры, в том числе зданий образовательных учреждений. Целью написания статьи является определение основных архитектурных методов и приемов для повышения характеристик устойчивости образовательных учреждений. Для объективного описания приемов и методов устойчивости были проанализированы архитектурные решения зарубежных и отечественных объектов, построенных не раньше 2015 года, концепция которых была основана на стремлении к принципам устойчивого развития. Изучение научных трудов по теме, анализ проектных материалов позволили выявить ряд методов, приемов и рекомендаций, позволяющих развивать устойчивость архитектуры подобных зданий. Данная статья будет полезна студентам архитектурных ВУЗов или практикующим архитекторам при проектировании образовательных учреждений. Подобные исследования призваны стимулировать создание таких пространств, которые вдохновляют, чтобы анализировать, исследовать, творить, общаться, сотрудничать, размышлять

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.22227/2311-1518.2024.2.59-75

Решения, касающиеся проектирования, возведения и эксплуатации зданий и городов, оказывают значительное влияние на наше здоровье и здоровье нашей планеты. Что касается зданий образовательных учреждений, то примерно треть граждан РФ ежедневно взаимодействуют с образовательной средой — это дошкольники, ученики, студенты, воспитатели, учителя, преподаватели, администраторы, обслуживающий персонал и другие. То есть образовательная среда оказывает значительное и продолжительное влияние на здоровье и самочувствие большого количества наших соотечественников. Создание здоровой среды обучения является очень важной задачей для современных архитекторов, вдохновляет их на внедрение более экологических практик, безопасных материалов, методов снижения эксплуатационных расходов и т. п. как при новом строительстве, так и при реконструкции и адаптации существующего здания к новому пользованию. Все эти шаги можно отнести к концепции устойчивого развития, в направлении к которой движется человечество.

Список литературы

1. Ильвицкая С.В.,Михайлова И.В. Устойчивая архитектура как вектор развития в проектировании дошкольных образовательных организаций // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2020. Т. 22. № 6. С. 61-69. DOI: 10.31675/1607-1859-2020-22-6-61-69 EDN: BXBZPW

2. Гельфонд А., Попов А., Дуцев М., Данилина Н. Место и время в архитектуре кампусов вузов // Проект Байкал. 2023. Т. 20. № 77. С. 104-111. DOI: 10.51461/issn.2309-3072/77.2200 EDN: AGDQZH

3. Попов А.В., Потапова П.А. Проектирование кампусов вузов в аспекте устойчивого развития // Экология урбанизированных территорий. 2020. № 4. С. 146-156. DOI: 10.24412/1816-1863-2020-4-146-156 EDN: LTCEMX

4. Гвоздикова Т.А. Современные тенденции в образовании и архитектура современной школы // Вестник современных исследований. 2018. № 12.15 (27). С. 79-82. EDN: YVNHFB

5. Тица Л. Архитектура школ - устремленность в будущее // Архитектура и строительство России. 2019. № 2 (230). С. 86-91. EDN: QKDJFK

6. Issa M.H., Attalla M., Rankin J.H.,Christian A.J. Energy consumption in conventional, energy-retrofitted and green LEED Toronto schools // Construction Management and Economics. 2011. Nо. 29 (4). Рр. 383-395. DOI: 10.1080/01446193.2011.552511

7. Rashdi W.S.S.W.M., Embi M.R. Analysing optimum building form in relation to lower cooling load // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016. Nо. 222. Рр. 782-790. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.161

8. Anand P., Deb C., Alur R. A simplified tool for building layout design based on thermal comfort simulations // Frontiers of Architectural Research. 2017. Nо. 6. Рр. 218-230. DOI: 10.1016/j.foar.2017.03.001

9. Рубцова М.В., Семенова Э.Е. Учет влияния формы здания на его энергоэффективность // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2021. № 2 (36). С. 10-15. DOI: 10.52684/2312-3702-2021-36-2-10-15

10. Шахова Н.В., Кашинская Т.С., Камалтынова Е.М. Распространенность бронхиальной астмы и аллергических заболеваний среди детей // Аллергология и иммунология в педиатрии. 2022. № 2. С. 5-12. DOI: 10.53529/2500-1175-2022-2-5-12 EDN: JJVVFD

11. Самарин О.Д., Клочко А.К. Решение задач нестационарной теплопередачи, энергосбережения и управления климатическими системами. М.: Изд-во МИСИ-МГСУ, 2022. 93 с. EDN: RWSUIX

12. Самарин О.Д., Клочко А.К. Численные и приближенные методы в задачах строительной теплофизики и климатологии. М.: НИУ МГСУ, 2021. 96 с. EDN: VAPFTA

13. Рокотянская Л.О., Ярая Т.А., Бородина А.В. Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья // Специальное образование: мат. XIII Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2017. С. 227-230.

14. Булатова П.А., Клочко А.Р. Влияние “здоровой” архитектуры на детское развитие // Устойчивое развитие территорий: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 16 мая 2018 года. М.: НИУ МГСУ, 2018. С. 153-154. EDN: YQEEXJ

15. Семенова Е.И., Клочко А.Р.“Зеленая” архитектура современных школ // Устойчивое развитие территорий: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 16 мая 2018 года. М.: НИУ МГСУ, 2018. С. 177-178. EDN: YQEFAL

16. Блиндер Ю.В., Головеров В.Т. Принципы проектирования пространственной структуры школьных зданий // Творчество и современность. 2018. № 3 (7). С. 22-32. EDN: VKPLSO

17. Гнездилова С.А., Митрошина Д.Н. Формирование здоровьесберегающей среды в профессиональном инклюзивном образовании // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2017. Т. 6. С. 52-55. EDN: XWGCWL

18. Иршидат Мажди Сами.Формирование системы зданий общеобразовательных школ в Иордании с учетом обучения детей с физическими недостатками: дис. … канд. арх. М., 2004. 172 c.

19. Клочко А.Р., Топаева П.А. Современные тенденции в архитектурном проектировании инклюзивных школ // Строительство: наука и образование. 2021. Т. 11. № 3. С. 23-40. DOI: 10.22227/2305-5502.2021.3.2 EDN: KGCEWM

20. Горюнова Л.В., Хамзах С.Х. Общие факторы, влияющие на процессы формирования и реализации инклюзивного образования: монография // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 69-74. С. 66-70. EDN: BZPQND

Выпуск

Другие статьи выпуска

Превышение предельно допустимых концентраций биогенных соединений при сбросе сточных вод в водные объекты приводит к экологических изменениям, ухудшениям, а в конечном итоге — к риску возникновения процесса эвтрофикации. С целью снижения эвтрофирования водных объектов России необходимо повышение качества очистки сточных вод с учетом требования предельно допустимых концентраций (ПДК). Ограничивающим фактором развития цветения водоемов является количественное содержание растворимого фосфора. Существует несколько основных методов удаления соединений фосфора — фосфатов из сточных вод: химический, биологический и биолого-химический. В статье рассмотрены особенности применения различных типов коагулянтов и их влияние на процесс дефосфотации сточных вод при реагентном и комбинированном методе очистки. А также способы интенсификации процесса биологической дефосфотации при применении этого метода очистки.

Статья посвящена актуальной задаче совершенствования сервиса туристов в условиях высоко урбанизированной среды крупнейшего города. Авторами раскрывается научная гипотеза совершенствования инфраструктуры туристического сервиса посредством разработки и использования градостроительных подходов к формированию системы туристско-информационных центров (ТИЦ). Подходы учитывают социально-экономические условия, планировочные особенности территории, антропогенные и природные факторы, связанные с размещением объектов показа, природно-рекреационными территориями города. Предлагается определение ТИЦ как многофункционального общественного комплекса, ориентированного на предоставление набора сервисных услуг (информационных, культурно-познавательных, бытовых, общественного питания, кратковременного отдыха, экскурсионных и других) внешним и внутренним туристам.

В исследовании использован опыт научной и практической деятельности авторов в сфере градостроительного проектирования и организации гостиничного сервиса. Предложенные подходы опираются на статистические данные, нормативную документацию, а также результаты анализа научных источников в части экономических, организационных, планировочных аспектов развития и размещения ТИЦ.

Эффективность применения градостроительных подходов к функционально-планировочной организации системы ТИЦ заключается в обоснованном выявлении мест размещения элементов системы ТИЦ с учетом действующей сети учреждений туристического показа и сервиса. Разработанные подходы позволяют реализовать базовые принципы биосферосовместимого города: бережное отношение к невосполнимому ресурсу города-территории, создание благоприятных условий для повышения уровня человеческого потенциала

Освоение территорий Крайнего Севера в настоящее время является одной из приоритетных задач внутренней политики нашего государства. Мобильное и адаптивное жилище, быстро собираемое и возводимое из модульных конструкций может использоваться как в производственных поселках для проживания, так и в туристических целях. Туризм в арктических зонах Крайнего Севера становится быстроразвивающимся сегментом рынка. Поэтому нуждается в комфортных и удобных отелях-кемпингах, используемых в условиях низких температур. Разработка мобильной модульной системы опирается на проведенное исследование, в результате которого были выявлены принципы, влияющие на проектирование модульных жилых единиц в труднодоступных регионах Крайнего Севера. Опыт работ, раскрывающий проблемы освоения Крайнего Севера, использовался для решения вопросов логистики, обеспечения энергоэффективности и урегулирования экологических аспектов строительства. Транспортировка и сборка модульных блоков — одна из важнейших задач, стоящая перед проектировщиком, в качестве основного средства доставки модульной единицы рассматриваются достоинства и недостатки контейнерных перевозок. Акцентируется, что сборка и установка модуля производится без привлечения крупной строительной техники, данный показатель позволяет использовать модульные системы в труднодоступной местности.

На основе полученных данных разработана экспериментальная ячейка модульной системы с вариантами ее использования. В статье описываются методы транспортировки и сборки, а также конструктивные особенности предложенной модели. Особое внимание уделено автономности модуля и экологическим аспектам строительства и эксплуатации. Для проектирования конструктивных элементов и пирогов ограждающих конструкций использовались реализованные аналоги и данные расчетов компьютерных программ.

Актуальность. Актуальность статьи обусловлена глобальным изменением климата в Российской Федерации и в Арктической зоне РФ (АЗРФ), в частности. Авторы рассматривают влияние различных естественных процессов, которые могут иметь серьезные последствия для окружающей среды и населения региона Крайнего севера, а также и Республики Коми. Исследование и понимание влияния климатических изменений на этот регион имеет большое значение для обеспечения устойчивого развития и благополучия его жителей. А разработка стратегий адаптации и смягчения последствий климатических изменений представляет собой глобальную значимость.

Цель. Выявление естественных процессов, влияющих на изменение климата в Российской Федерации на примере Республики Коми, определение мероприятий, нацеленных на адаптацию территорий к изменению климата и смягчение его последствий. Задачи. Анализ влияния естественных процессов на глобальное изменение климата в Республике Коми. Предложения и рекомендации по снижению влияния на глобальное потепление и адаптации городов к последствиям.

Методология. При анализе влияния естественных процессов на изменение климата предложен алгоритм выявления основных источников выбросов загрязняющих веществ (CO2, CH4, NO2). Основные методы исследования: аналитический метод, статистический анализ данных и ГИС-моделирование. Проведен проектный эксперимент на примере Республики Коми, часть территории которой относится к АЗРФ.

Результаты. Методика, приведенная в исследовании, позволяет выявить естественные процессы, влияющие на изменение климата в Российской Федерации на примере Республики Коми. Методика позволяет определить дальнейшие мероприятия по адаптации территорий к изменению климата.

Выводы. Потребность в реализации мер по снижению негативного влияния естественных факторов на климатическую ситуацию в Республике Коми путем разработки комплексного плана международных научных исследований в сфере наблюдения за состоянием арктических экосистем, глобальными климатическими изменениями и изучением Арктики. Развитие единой системы государственного экологического мониторинга с применением современных информационно-коммуникационных технологий и систем связи.

В настоящее время стратегии экологического строительства, а также цели эффективности градостроительной деятельности и связанные с ними методы оценки принимаемых проектных решений подчеркивают способы и степень, при которых проектируемые города должны смягчать глобальное и локальное истощение ресурсов и деградацию окружающей среды. Для нанесения меньшего ущерба окружающей среде необходимы новые подходы градостроительного прогнозирования в целях устойчивого развития городов, когда можно с этой средой взаимодействовать, используя способность экологических систем к саморегуляции и в качестве основы для проектирования. Развитие зеленой инфраструктуры в рамках программ устойчивого развития делает ее одним из основных направлений регенерации современного города не только по борьбе с экологическими проблемами, но и в части повышения адаптационных возможностей городской среды в условиях глобальной урбанизации и изменения климата. Формирование природно-рекреационного каркаса города связано на современном этапе не только с сохранением озелененных территорий, но и с поиском резервных участков в структуре городской ткани: в историческом центре, середине и на периферии города. Именно в центральной части из-за плотной застройки и нового строительства наблюдается дефицит территории при сохранении актуальности принимаемых градостроительных решений по созданию комфортных условий работы и проживания с «шаговой доступностью» до природных территорий, а также открытому и закрытому хранению автомобилей в историческом центре. Необходима реструктуризация городской территории с изучением типологии зданий для последующей трансформации фасадов под зеленые компоненты, интеграции технологических решений по сбору и отведению дождевой воды в данную конструкцию, а также работа по озеленению на участке в линиях застройки с целью адаптации и связности технологических решений между вертикальными и горизонтальными поверхностями. Поэтому появление «гибридных моделей» на новом этапе развития градостроительной науки и практики не случайно, когда гибридизация происходит между типологией здания и ландшафтом на основе технологий инженерной подготовки с учетом сбора поверхностной дождевой воды. Такие гибридные модели способны активно компактно и/или дисперсно влиять на структуру природного каркаса и функцию территории, меняя социокультурный и экологический сценарии в лучшую для горожан сторону. В авторском подходе к формированию нового природно-инженерного каркаса города выделено 3 группы гибридных моделей в зависимости от типологии здания и ландшафта, а также разработана их интегрированная модель. Так, гибридная модель 1-й группы с интеграцией природных компонентов между типологией здания и технологиями на горизонтальных и вертикальных поверхностях по сбору и аккумулированию дождевой воды, а также с ландшафтом на подходе к зданию получила аббревиатуру BGI-A — голубая и зеленая инфраструктура здания (Blue-Green Infrastructure, A — Architecture). Автор предлагает обзор проектных стратегий с выявлением перехода от экспансии застройки в городском центре к регенерации исторической среды за счет нового «прочтения» зеленой инфраструктуры в типологии здания на примере гибридной модели 1-й группы.

Современные речные прибрежные пространства прошли исторический путь развития от мест первых поселений до торговотранспортных хабов, промышленных зон и туристических достопримечательностей. В результате этой многообразной хозяйственной деятельности человека прибрежные зоны рек, в частности Волги, оказались в неблагоприятной экологической ситуации, которая характеризуется загрязнением акватории, нарушением миграции рыб и животных, уменьшением покрова или уничтожением некоторых видов растений. При этом стремительный процесс урбанизации определяет необходимость в создании и развитии набережных вдоль рек, что доказывает актуальность рассмотренной темы статьи. Выявление принципов совмещения экологического и архитектурного подхода в проектировании современных общественных зданий и пространств на прибрежных территориях является основной целью данного исследования. В публикации приводится описание основных исторических этапов эволюции прибрежных зон и влияния, которое они оказывали на культурно-экономическое развитие городов. В XXI веке прибрежные территории прежде всего выполняют важную рекреационную роль, но при этом находятся в негативном экологическом состоянии, что требует принятия мер по восстановлению природных экосистем. Отдельно рассматривается экологическая проблема крупнейшей реки на территории Российской Федерации — Волги. Именно прибрежные пространства Волжского бассейна сейчас наиболее остро нуждаются в архитектурно-градостроительном развитии без ущерба для экологии ввиду высокой плотности населения региона и уникальности водного объекта. Методология исследования основана на рассмотрении успешных, с точки зрения автора, примеров мировой практики развития прибрежных зон и выявлении использованных архитектурных и технологических приемов, отвечающих современной парадигме устойчивого развития. Таким образом, на основе анализа мирового опыта в области строительства экологичных общественных пространств выведены основные принципы проектирования и застройки прибрежных территорий, которые могут быть применены в проектной практике развития набережных в городах Поволжья.

Масштаб программы «Реновация жилищного фонда», реализуемой в России и включающей в настоящее время не только российскую столицу, но уже и другие крупнейшие города, явился причиной поиска успешных практик подобных программ за рубежом. Реновация жилой среды в североевропейских городах показывает такие примеры и новые подходы в этой деятельности. В настоящей статье рассмотрены программы реновации жилья в городах Северной Европы, выявлены тенденции в модернизации жилых районов, основными из которых стали: повышение энергоэффективности застройки и повышение экологических качеств жилой среды; «интеллектуальная реконструкция» существующих жилых районов с целью превращения их в «умные города»; создание социальной устойчивости и сохранение социально-культурных ценностей жителей района.

Проведен анализ основных направлений новой стратегии развития России и связанной с нею проблемы обеспечения биосферной совместимости человека и природы. Он показал, что наша страна приступает к реализации принципиально новой стратегии своего развития на долгосрочную перспективу. Ее осуществление будет иметь исключительно важное значение не только для нашей страны и ее союзников, но также и для всего мирового сообщества. Основной принцип этой стратегии состоит в том, чтобы обеспечить безопасность и будущее нашей страны на основе ее многоаспектного развития. При этом результатом планируемых глубоких и масштабных преобразований практически всех сфер жизнедеятельности российского общества должно стать решение демографических проблем России и развитие ее человеческого потенциала. Это станет основой для повышения качества жизни населения и обеспечения национальной безопасности страны, ее государственного и технологического суверенитета. Однако при этом необходимо учитывать и глобальные угрозы, обусловленные техногенной деятельностью человека. Понимание этих угроз и определение адекватных мер противодействия им требуют формирования нового мировоззрения интеллектуальной элиты общества, а также изменения концепции развития цивилизации, создания и широкого использования природоподобных технологий. С учетом этого сформулированы предложения по совершенствованию системы государственного управления научно-технологическим развитием страны и показана необходимость междисциплинарных исследований для получения новых знаний и создания эффективных технологий на основе имеющихся в России результатов поисковых работ в этой области

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ЮЗГУ

- Регион

- Россия, Курск

- Почтовый адрес

- 305040, Курская обл, г Курск, Центральный округ, ул 50 лет Октября, зд 94

- Юр. адрес

- 305040, Курская обл, г Курск, Центральный округ, ул 50 лет Октября, зд 94

- ФИО

- Емельянов Сергей Геннадьевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@swsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (471) 2504820

- Сайт

- https://swsu.ru/