В настоящее время с развитием геномных технологий становится все более возможным установить в геноме винограда гены устойчивости к патогенам и перейти от традиционной генеративной селекции сортов винограда к маркерной селекции (MAS) на уровне генов и геномов. По сравнению с традиционными подходами применение MAS в контексте фонового отбора является своего рода прорывом по обеспечению доступности ценных признаков диких видов в программах селекции в управляемые сроки. MAS позволяет целенаправленно пирамидировать локусы устойчивости. Комбинация различных локусов резистентности представляет интерес не только в отношении степени резистентности, но и для ожидания более высокой устойчивости. Применение MAS также делает возможным выбор подходящих родителей с оптимизированным пирамидальным потенциалом. Одним из направлений селекционной работы по созданию новых сортов, стала селекция на устойчивость филлоксере, оидиуму и милдью. Однако предубеждения, касающиеся качества вин новых устойчивых сортов препятствовали выходу их на рынок. Эти предубеждения до сих пор популярны и могут быть причиной того, что большая часть винодельческого сообщества игнорирует существенный прогресс в селекции и придерживается использования на практике хорошо известных сортовых вин или купажей. Новым является необходимость повышения устойчивости виноградарства и адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Изменение климата с его экстремальными погодными условиями уже вызвала необходимость смены сортов во многих винодельческих регионах. Поэтому в дверь стучится смена парадигмы: новые сорта (PIWI) против традиционных сортов для адаптированного к климату и устойчивого виноградарства.

Идентификаторы и классификаторы

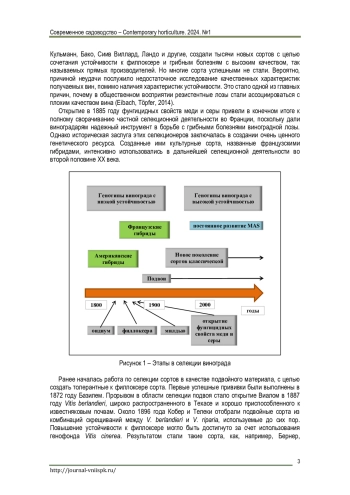

Vitis vinifera L. является наиболее культивируемым видом в мире для производства винограда, покрывая около 94 % коммерческой площади виноградников. Большая часть винограда используется для виноделия, за ним следует употребление в свежем виде, изюма, соков, желе и мармелада. V. vinifera защищают от болезней аэрозольными обработками, которые оказывают воздействие на окружающую среду, экономику и общество. Дикие виноградные лозы, с другой стороны, устойчивы к болезням, но имеют низкое качество винограда. Способом сочетать устойчивость к болезням с качеством винограда является селекция, целью которой является получение новых сортов. Программы разведения были разработаны в XIX веке как в Старом (Европе), так и в Новом Свете, как способ продвижения устойчивого виноградарства.

Список литературы

1. Банникова А.А. Молекулярные маркеры и современная филогенетика млекопитающих // Журнал общей биологии. 2004. Т. 65, № 4. С. 278-305. EDN: OWARQF

2. Власов В.В., Мулюкина Н.А., Тулаева М.И., Ковалева И.А., Чисников В.С., Конуп Л.А., Карастан О.М., Лосева Д.Ю. Применение ДНК-технологий в ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» // Русский виноград. 2015. Т. 1. С. 55-62. EDN: VEDGKZ

3. Волынкин В.А., Зленко В.А., Лиховской В.В. Селекция винограда на бессемянность, крупноягодность и раннеспелость на полиплоидном уровне // Виноградарство и виноделие. 2009. Т. 39. С. 9-13. EDN: VKAEGX

4. Голодрига П.Я., Трошин Л.П. Биолого-техническая программа создания комплексно-устойчивых высокопродуктивных сортов винограда // Перспективы селекции и генетики винограда на иммунитет. Киев: Наукова думка. 1978. С. 259-264.

5. Ильницкая Е.Т., Петров В.С., Нудьга Т.А., Ларькина М.Д., Никулушкина Г.Е. Совершенствование сортимента и методов селекции винограда для нестабильных климатических условий юга // Виноделие и виноградарство. 2016. № 4. С. 36-41. EDN: XILYFD

6. Клименко В.П. Научные основы создания исходного материала и выведения новых высокопродуктивных сортов винограда: дис. … д-ра. с.-х. наук / ВННИИВиВ «Магарач». Ялта, 2014. 402 c. EDN: YRDBUT

7. Кострикин И.А., Сьян И.Н., Майстренко Л.А., Майстренко А.Н. Межвидовая гибридизация винограда // Виноделие и виноградарство. 2002. № 1. С. 36-38. EDN: WECQUP

8. Лиховской В.В. Методология совершенствования генетического разнообразия и сортимента винограда. ВННИИВиВ «Магарач». Симферополь, 2019. 367 с. EDN: YVEMVR

9. Матвеева Т.В., Павлова О.А., Богомаз Д.И., Демкович Л.А., Лутова А.Е. Молекулярные маркеры для видоидентификации и филогенетики растений // Экологическая генетика. 2011. Т. 9, № 1. С. 32-43. EDN: NUDWXN

10. Рисованная В.И. Молекулярно-генетическое кодирование микросателлитных профилей сортов винограда // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2008. № 4. С. 9-10. EDN: ZDCCVL

11. Рисованная В.И., Гориславец С.М. Молекулярно-генетические маркеры в селекции винограда // Научные труды Государственного научного учреждения Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. Т. 1. С. 174-180. EDN: RBXVFR

12. Смарагдов М.Г. Тотальная геномная селекция с помощью SNP как возможный ускоритель традиционной селекции // Генетика. 2009. Т. 45, № 6. С. 725-728. EDN: KMLMWR

13. Сулимова Г.Е. ДНК-маркеры в генетических исследованиях: типы маркеров, их свойства и области применения // Успехи современной биологии. 2004. Т. 124, № 3. С. 260-271. EDN: OXMHRV

14. Тихонова Н.Г., Хлесткина Е.К. Генетическое редактирование для улучшения плодовых и ягодных культур // Садоводство и виноградарство. 2019. № 4. С. 10-15. https://doi.org/10.31676/0235-2591-2019-4-10-15. EDN: SEDBIE

15. Хлесткина Е.К. Молекулярные методы анализа структурно-функциональной организации генов и геномов высших растений // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2011. Т. 15, № 4. С. 757-768. EDN: OOZBTB

16. Хлесткина Е.К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях и в селекции // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т. 17, № 4-2. С. 1044-1054. EDN: RVGWOT

17. Altukhov Yu.P., Salmenkova E.A. DNA polymorphism in population GENETICS // Genetika. 2002. Vol. 38, № 9. P. 1173-1195. EDN: MPNTEB

18. Barker C., Donald L., Pauquet T., Ratnaparkhe J., Bouquet A., Adam-Blondon A.-F., Thomas M.R., Dry I. Genetic and physical mapping of the grapevine powdery mildew resistance gene, Run1, using a bacterial artificial chromosome library // Theoretical and Applied Genetics. 2005. Vol. 111. P. 370-377. https://doi.org/10.1007/s00122-005-2030-8

19. Bavaresco L. Progress in grapevine breeding for disease resistance // Vignevini. 1990. Vol. 17. P. 29-38.

20. Bavaresco L. Attualita e prospettive sui nuovi vitigni resistenti alle malattie // L’Enologo. 2017. Vol. 10. P. 56-59. http://hdl.handle.net/10807/111731

21. Bavaresco L., Squer C. Outlook on disease resistant grapevine varieties // BIO Web of Conferences. 2022. Vol. 44. P. 06001. https://doi.org/10.1051/bioconf/20224406001

22. Bellin D., Peressotti E., Merdinoglu D., Wiedemann-Merdinoglu S., Adam-Blondon A.-F., Cipriani G., Morgante M., Testolin R., Di Gaspero G. Resistance to Plasmopara viticola in grapevine ‘Bianca’ is controlled by a major dominant gene causing localized necrosis at the infection site // Theoretical and Applied Genetics. 2009. Vol. 120. P. 163-176. https://doi.org/10.1007/s00122-009-1167-2

23. Buonassisi D., Colombo M., Migliaro D., Dolzani C., Peressotti E., Mizzotti C., Velasco R., Masiero S., Perazzolli M., Vezzulli S. Breeding for grapevine downy mildew resistance: a review of «omics» approaches // Euphytica. 2017. Vol. 213, № 103. https://doi.org/10.1007/s10681-017-1882-8

24. Cattell H., Miller L. The Wines of the East. III. Native American Grapes. Lancaster: L&H Photojournalism. 1980.

25. Dalbo M.A., Ye G.N., Weeden N.F., Wilcox W.F., Reisch B.I. Marker assisted selection for powdery mildew resistance in grapes // Journal of the American Society for Horticultural Science. 2001. Vol. 126. P. 83-89. https://doi.org/10.21273/JASHS.126.1.83

26. De Rosso M., Panighel A., Migliaro D., Possamai T., De Marchi F., Velasco R., Flamini R. The pivotal role of high-resolution mass spectrometry in the study of grape glycosidic volatile precursors for the selection of grapevines resistant to mildews // Journal of Mass Spectrometry. 2023. Vol. 58. P. e496. https://doi.org/10.1002/jms.4961

27. Eibach R., Töpfer R., Hausmann L. Use of genetic diversity for grapevine resistance breeding // Mitteilungen Klosterneuburg. 2010. Vol. 60. P. 332-337.

28. Eibach R., Töpfer R. Progress in Grapevine Breeding // Acta Horticulture. Proceedings of the. X International Conference on Grapevine Breeding and Genetics, Geneva, New York, USA. 2014. Vol. 1046. P. 197-209. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1046.25

29. Fischer B.M., Salakhutdinov I., Akkurt M., Eibach R., Edwards K.J., Töpfer R., Zyprian E. Quantitative trait locus analysis of fungal disease resistance factors on a molecular map of grapevine // Theoretical and Applied Genetics. 2004. Vol. 108. P. 501-515. https://doi.org/10.1007/s00122-003-1445-3

30. Frommer B., Holtgräwe D., Hausmann L., Viehöver P., Huettel B., Töpfer R., Weisshaar B. Genome sequences of both organelles of the grapevine rootstock cultivar ‘Börner’ // Microbiology Resource Announcements. 2020. Vol. 9. https://doi.org/10.1128/mra.01471-19

31. Frommer B., Hausmann L., Holtgräwe D., Viehöver P., Hüttel B., Reinhardt R., Töpfer R., Weisshaar B. A fully phased interspecific grapevine rootstock genome sequence representing V. riparia and V. cinerea and allele-aware annotation of the phylloxera resistance locus Rdv1 // Preprint. 2022. https://doi.org/10.1101/2022.07.07.499180

32. Fort F., Lin-Yang Q., Ricardo Suarez-Abreu L., Sancho-Galan P., Miquel Canals J., Zamora F. Study of Molecular Biodiversity and Population Structure of Vitis vinifera L. ssp. vinifera on the Volcanic Island of El Hierro (Canary Islands, Spain) by Using Microsatellite Markers // Horticulturae. 2023. Vol. 9, N 12. Р. 1297. https://doi.org/10.3390/horticulturae9121297

33. Hausmann L., Eibach R., Zyprian E., Töpfer R. Sequencing of the Phylloxera Resistance Locus Rdv1 of Cultivar ‘Börner’ // Acta Horticulturae. 2014. Vol. 1046. P. 73-78. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1046.7

34. Hoffmann S., Di Gaspero G., Kovacs L., Howard S., Kiss E., Galbacs Z., Testolin R., Kozma P. Resistance to Erysiphe necator in the grapevine ‘Kishmish vatkana’ is controlled by a single locus through restriction of hyphal growth // Theoretical and Applied Genetics. 2008. Vol. 116. P. 427-438. https://doi.org/10.1007/s00122-007-0680-4

35. Jaillon O., Aury J.-M., Noel B., Choisne N., Jubin C., Dasilva C., Poulain J., Billault A., Segurens B., Gouyvenoux M., Ugarte E., Anthouard V., Vico V., Scarpelli C., Artiguenave F., Weissenbach J., Quétier F., Wincker P. The grapevine genome sequence suggests ancestral hexaploidization in major angiosperm phyla // Nature. 2007. Vol. 449. P. 463-467. https://doi.org/10.1038/nature06148

36. Likhovskoi V.V., Zlenko V.A., Spotar G.Y., Klimenko V.P. Marker-Assisted Selection of Grape Hybrids // Nanotechnol Russia. 2023. Vol. 18. P. 458-461. https://doi.org/10.1134/S2635167622600080

37. Malnoy M., Viola R., Jung M.-H., Koo O.-J., Kim S., Kim J.-S., Velasco R., Nagamangala Kanchiswamy C. DNA-Free Genetically Edited Grapevine and Apple Protoplast Using CRISPR/Cas9 Ribonucleoproteins // Frontiers in Plant Science. 2016. Vol. P. 7. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01904

38. Marguerit E., Boury C., Manicki A., Donnart M., Butterlin G., Nemorin A., Wiedemann-Merdinoglu S., Merdinoglu D., Ollat N., Decroocq S. Genetic dissection of sex determinism, inflorescence morphology and downy mildew resistance in grapevine // Theoretical and Applied Genetics. 2009. Vol. 118. P. 1261-1278. https://doi.org/10.1007/s00122-009-0979-4

39. Merdinoglu D., Wiedemann-Merdinoglu S., Coste P., Dumas V., Haetty S., Butterlin G., Greif C. Genetic analysis of downy mildew resistance derived from Muscadinia rotundifolia // Acta Horticulturae. 2003. Vol. 603. P. 451-456. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.603.57

40. Myles S., Chia J.M., Hurwitz B., Simon C., Yuan Zhong G., Buckler E., Ware D. Rapid genomic characterization of the genus Vitis // PLoS ONE. 2010. Vol. 5. P. e8219. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008219

Osakabe Y., Liang Z., Ren C., Nishitani C., Osakabe K., Wada M., Komori S., Malnoy M., Velasco R., Poli M., Jung M.-H., Koo O.-J., Viola R., Nagamangala Kanchiswamy C. CRISPR/Cas9-mediated genome editing in apple and grapevine // Nature Protocols. 2018. Vol. 13. P. 2844-2863. https://doi.org/10.1038/ s41596-018-0067-9

42. Peressotti E., Wiedemann-Merdinoglu S., Delmotte F., Bellin D., Di Gaspero G., Testolin R., Merdinoglu D., Mestre P. Breakdown of resistance to grapevine downy mildew upon limited deployment of a resistant variety // BMC Plant Biology. 2010. № 10. P. 147. https://doi.org/10.1186/1471-2229-10-147

43. Ren C., Lin Y., Li H., Li S., Liang Z. Targeted genome editing in grape using multiple CRISPR-guided editing systems // Preprint. 2022. https://doi.org/10.1101/2022.08.22.504768

44. Riaz S., Krivanek A.F., Xu K., Walker M.A. Refined mapping of the Pierce’s disease resistance locus, PdR1, and Sex on an extended genetic map of Vitis rupestris × V. arizonica // Theoretical and Applied Genetics. 2006. Vol. 113. P. 1317-1329. https://doi.org/10.1007/s00122-006-0385-0

45. Röckel F., Trapp O., Zyprian E., Hausmann L., Migliaro D., Vezzulli S., Töpfer R., Maul E. A ‘Regent’ pedigree update: ancestors, offspring and their confirmed resistance loci // Vitis. 2021. Vol. 60. P. 189-193. https://doi.org/10.5073/vitis.2021.60.189-193

46. Röckel F., Schreiber T., Schüler D., Braun U., Krukenberg I., Schwander F., Peil A., Brandt C., Willner E., Gransow D., Scholz U., Kecke S., Maul E., Lange M., Töpfer R. PhenoApp: A mobile tool for plant phenotyping to record field and greenhouse observations // F1000Research. 2022. Vol. 11:12. https://doi.org/10.12688/f1000research.74239.2

47. Scheben A., Yuan Y., Edwards D. Advances in Genomics for Adapting Crops to Climate Change // Current Plant Biology. 2016. Vol. 6. P. 2-10. https://doi.org/10.1016/j.cpb.2016.09.001

48. Scheben A., Wolter F., Batley J., Puchta H., Edwards D. Towards CRISPR/Cas crops – bringing together genomics and genome editing // New phytologist. 2017. Vol. 126. P. 682-698. https://doi.org/10.1111/nph.14702

49. This P., Jung A., Boccacci P., Borrego J., Botta R., Costantini L., Crespan M., Dangl G.S., Eisenheld C., Ferreira-Monteiro F., Grando S., Ibanez J., Lacombe T., Laucou V., Magalhaes R., Meredith C.P., Milani N., Peterlunger E., Regner F., Zulini L., Maul E. Development of a standard set of microsatellite reference alleles for identification of grape cultivars // Theoretical and Applied Genetics. 2004. Vol. 109. P. 1448-1458. https://doi.org/10.1007/s00122-004-1760-3

50. This P., Lacombe T., Cadle-Davidson M., Owens C. Wine grape (Vitis vinifera L.) color associates with allelic variation in the domestication gene VvmybA1 // Theoretical and Applied Genetics. 2007. Vol. 114. P. 723-730. https://doi.org/10.1007/s00122-006-0472-2

51. Töpfer R., Trapp O. A cool climate perspective on grapevine breeding: climate change and sustainability are driving forces for changing varieties in a traditional market // Theoretical and Applied Genetics. 2022. Vol. 135. P. 3947-3960. https://doi.org/10.1007/s00122-022-04077-0

52. Vasylyk I., Gorislavets S., Matveikina E., Lushchay E., Grigoreva E., Volkov V., Volodin V., Spotar G., Risovannaya V., Likhovskoi V., Volynkin V., Potokina E., Lytkin K., Karzhaev D. SNPs associated with foliar phylloxera tolerance in hybrid grape populations carrying introgression from Muscadinia // Horticulturae. 2022. Vol. 8. P. 16. https://doi.org/10.3390/horticulturae8010016. EDN: SUMMXK

53. Volynkin V.A., Polulyakh A.A., Levchenko S.V., Vasylyk I.A., Likhovskoy V.V. Aspects of the particular genetics of grapes prolonged for all horticulture crops // Horticultural Crops. London. 2020. https://doi.org/10.5772/intechopen.90566. EDN: MYXMQV

54. Volynkin V., Likhovskoi V., Levchenko S., Vasylyk I., Ryff I., Berezovskaya S., Boyko V., Belash D. Modern trends of breeding cultivars for recreational areas of viticulture // Acta Horticulturae. 2021a. Vol. 1307. P. 13-20. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1307.3. EDN: YWPFEB

55. Volynkin V.A., Levchenko S.V., Vasylyk I.A. Genetically determined expression and inheritance of grapes resistance to pathogens as a manifestation of co-evolution // Acta Horticulturae. 2021b. Vol. 1315. Р. 335-340. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1315.50. EDN: IBMMCM

56. Velasco R., Zharkikh A., Troggio M., Cartwright D.A., Cestaro A., Pruss D., Pindo M., FitzGerald L.M., Vezzulli S., Reid J., Malacarne G., Iliev D., Coppola G., Wardell B., Micheletti D., Macalma T., Facci M., Mitchell J.T., Perazzolli M., Eldredge G., Gatto P., Oyzerski R., Moretto M., Gutin N., Stefanini M., Chen Y., Segala C., Davenport C., Dematte L., Mraz A., Battilana J., Stormo K., Costa F., Tao Q., Si-Ammour A., Harkins T., Lackey A., Perbost C., Taillon B., Stella A., Solovyev V., Fawcett J.A., Sterck L., Vandepoele K., Grando S.M., Toppo S., Moser C., Lanchbury J., Bogden R., Skolnick M., Sgaramella V., Bhatnagar S.K., Fontana P., Gutin A., Van de Peer Y., Salamini F., Viola R. A high quality draft consensus sequence of the genome of a heterozygous grapevine variety // PLoS ONE. 2007. Vol. 2. P. e1326. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001326

57. Wang Z., Wang S., Li D., Zhang Q., Li L., Zhong C., Liu Y., Huang H. Optimized paired-sgRNA/Cas9 cloning and expression cassette triggers high-effiency multiplex genome editing in kiwifruit // Plant Biotechnology Journal. 2018. Vol. 16. P. 1424-1433. https://doi.org/10.1111/pbi.12884

58. Welter L.J., Göktürk-Baydar N., Akkurt M., Maul E., Eibach R., Töpfer R., Zyprian E. Genetic mapping and localization of quanбtitative trait loci affecting fungal disease resistance and leaf morphology in grapevine (Vitis vinifera L.) // Molecular Breeding. 2007. Vol. 20. P. 359-374. https://doi.org/10.1007/s11032-007-9097-7

59. Wiedemann-Merdinoglu S., Prado E., Coste P., Dumas V., Butterlin G., Bouquet A., Merdinoglu D. Genetic analysis of resistance to downy mildew from Muscadinia rotundifolia // 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding. 2006. Udine, Italy.

60. Zhang J., Hausmann L., Eibach R., Welter L., Töpfer R., Zyprian E. A framework map from grapevine V3125 (Vitis vinifera ‘Schiava grossa’ × ‘Riesling’) × rootstock cultivar ‘Börner’ (Vitis riparia × Vitis cinerea) to localize genetic determinants to phylloxera root resistance // Theoretical and Applied Genetics. 2009. Vol. 119. P. 1039-1051. https://doi.org/10.1007/s00122-009-1107-1

61. Zharkikh A., Troggio M., Dmitry T., Cestaro A., Eldrdge G., Pindo M., Mitchell J.T., Vezzulli S., Bhatnagar S., Fontana P., Viola R., Gutin A., Salamini F., Skolnick M., Velasco R. Sequencing and assembly of highly heterozygous genome of Vitis vinifera L. cv. Pinot Noir: Problems and solutions // Journal of Biotechnology. 2008. Vol. 136. Р. 38-43. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2008.04.013

Выпуск

Другие статьи выпуска

Изучали изменения вкуса и массы плодов яблони новых сортов алтайской селекции урожая 2019…2021 гг. при длительном хранении (до 5 месяцев). Плоды хранили при температуре +2°С и относительной влажности воздуха 85%. Первый съем осуществляли после двух месяцев хранения, последующие – через каждый месяц. Объекты исследования – плоды новых сортов яблони Чупинское и Юбилейное Калининой, и контрольный сорт Алтайское зимнее. В конце опыта, наибольшие потери средней массы плода по сравнению с первоначальным значением при закладке на хранение (10,5 г) наблюдались у плодов сорта Юбилейное Калининой – с 64,8±2,0 до 54,3±2,5 г. Минимальная естественная убыль массы (9,5%) отмечена у сорта Алтайское зимнее: разница по массе при закладке плодов и спустя 5 месяцев составила 7,4 г. У сорта Чупинское уменьшение массы составило 12,0% (с 58,1±1,0 г до 53,6±2,2 г). На момент закладки на хранение лучший вкус (на уровне 4,5…4,6 балла) отмечен у сорта Чупинское. По годам исследования значительных различий по данному показателю не отмечено для всех сортов. В процессе хранения максимальные значения показателя по сортам наблюдались в разные сроки хранения: у сорта Алтайское зимнее за весь период наблюдений происходило улучшение вкусовых характеристик плодов, достигая к окончанию хранения 4,7 балла в 2021 г. и 4,9 балла в 2019 и 2020 гг. У сорта Чупинское наилучший вкус (4,9 балла) плоды приобрели через 2…3 месяца после закладки на хранение. В дальнейшем отмечено снижение вкусовых характеристик (до 4,2 балла в 2019 г. и 3,6 балла в 2020 г. к окончанию срока хранения). Значительного улучшения вкуса плодов сорта Юбилейное Калининой в процессе хранения не отмечалось.

Оптимальное обеспечение растений калием является необходимым условием формирования урожая плодов. Потребность яблони в калии неодинакова в течение вегетации. Целью исследований было изучение динамики содержания калия в почве и листьях с учетом нагрузки растений урожаем. Исследования проводились в условиях Тамбовской области, в интенсивном саду яблони на привойно-подвойной комбинации Лигол/63-396 в течение 3 лет (2020…2022 гг.). Схема размещения растений 4,5 × 1,2 м (1852 дерева на 1 га). На фоне внесения одной нормы азота и фосфора изучали динамику содержания калия в листьях и в почве в зависимости от нагрузки урожаем при различных дозах калийных удобрений. Содержание обменного калия в почве в течение сезона снижалось в период налива и созревания урожая, особенно в вариантах с высокой урожайностью (в 2020 N20P6K26 – с 133,4 до 115,5 мг/кг почвы, а в 2021 в N20P6K30 – с 138,5 до 122,1 мг/кг почвы). Содержание калия в листьях также заметно снижалось в период роста и развития плодов. На второй год исследований при внесении максимальной нормы калия К30 в почву содержание нутриента в листьях варианта N20P6K30 было ниже (13.08.21 – 1,16 % с. в.; 23.09.21 – 1,01 % с. в.), чем при внесении в почву нормы К26 (13.08.21 – 1,26 % с. в.; 23.09.21 – 1,19 % с. в.). В 2021 году в варианте N20P6K30 урожайность составила 13,4 т/га, которая была значительно выше, чем в варианте N20P6K26 (11,3 т/га), однако в 2022 году максимальная урожайность была отмечена в варианте N20P6K26 (16,8 т/га). Для поддержания оптимального уровня содержания калия в корнеобитаемом слое почвы и в листьях необходимо формировать программу фертигации не только с учетом почвенно-растительной диагностики, но и актуальной нагрузки урожаем.

Особенности устойчивости сортообразцов вишни биоресурсной коллекции Всероссийского НИИ селекции плодовых культур к грибным болезням изучали в период с 2018 по 2020 год. В ходе изучений определяли устойчивость генотипов к коккомикозу и монилиозу – двум основным болезням вишни обыкновенной в условиях Орловской области. Были изучены 20 генотипов, среди которых было 14 сортов, одна элитная, три отборных формы селекции ВНИИСПК, и два сорта разного генетического и эколого-географического происхождения. Исследования проводились на базе садовых насаждений отдела селекции, сортоизучения и сортовой агротехники косточковых культур ВНИИСПК. По итогам исследований была выявлена определенная степень зависимости сортообразцов к болезням. Так, уровень устойчивости к коккомикозу выше, чем у контрольного варианта, показали генотипы Подарок учителям, ЭЛС 84847, Новелла, ОС 84735, Муза, Быстринка. Сорта Ostheim Griotte и Уманская скороспелка проявили недостаточную степень устойчивости к данной болезни. В то же время, устойчивыми к монилиозу проявили себя сортообразцы Шоколадница, Орлица, Верея, Путинка, ОС 84854, Подарок учителям, Новелла, Ровесница и Быстринка, а также сорт Превосходная Веньяминова, у которого за весь период исследований вовсе не было выявлено поражения монилиозом. Наименее устойчивыми были сортообразцы Уманская скороспелка и ОС 84595. Проведенные исследования позволили обнаружить ряд генотипов, наиболее устойчивых к обеим рассматриваемым болезням. Это сорта Подарок учителям, Новелла, Быстринка, которые могут быть использованы в селекции на комплексную устойчивость к грибным заболеваниям вишни.

В статье представлены результаты исследования адаптивного потенциала некоторых сортов сливы по отношению к недостатку влаги в условиях Центрального региона России. Исследования проводили на территории Орловской области в летние периоды 2021…2023 гг. в условиях естественной засухи. Растения выращивали в коллекционном саду косточковых плодовых культур по общепринятой для региона технологии возделывания. Объекты исследований – сорта сливы, полученные от скрещиваний китайско-американских сортов с сортами сливы домашней: Евразия 21, Скороплодная, Орловский сувенир, Краса Орловщины, Неженка; контроль – сорт сливы домашней Рекорд. После завершения роста побегов, определяли водоудерживающую способность листьев исследуемых сортов – методом завядания (по Ничипоровичу), состояние устьиц – методом инфильтрации. Статистическая обработка данных – по Доспехову. Выявлены особенности проявления физиологических механизмов устойчивости к засухе в зависимости от генотипа. Количество воды, испарившейся с листьев сортов через 90 мин, варьирует в пределах от 7,07 % (Скороплодная) до 16,54 % (Евразия 21). По способности удерживать воду тканями листа (водоудерживающая способность) сорта сливы располагаются в следующей убывающей последовательности: Рекорд (контроль), Скороплодная, Орловский сувенир, Краса Орловщины, Неженка, Евразия 21. В условиях естественной засухи у листьев всех испытанных сортов нет широко открытых устьиц. Сортов со всеми полностью закрытыми устьицами не выявлено. Устьица листьев характеризуются средней степенью открытости: от 3,33 балла (Евразия 21) до 5,0 баллов (Неженка, Краса Орловщины, Рекорд). По скорости сокращения степени открытости устьиц листьев (через 30 мин) сорта сливы располагаются в следующей убывающей последовательности: Орловский сувенир, Скороплодная, Неженка, Краса Орловщины, Рекорд (контроль), Евразия 21. По комплексу лучших показателей проявления физиологических реакций устойчивости к засухе выделились следующие сорта сливы: Орловский сувенир, Скороплодная, Неженка. Эти сорта целесообразно вовлекать в последующую синтетическую селекцию на устойчивость к засухе.

Перспективным направлением в садоводстве считается селекция яблони на полиплоидном уровне, обеспечивающая получение триплоидных, более адаптивных к условиям современной экосистемы, высококачественных сортов, необходимых для выращивания в интенсивных садах. Для создания триплоидов необходим широкий набор исходных тетраплоидных форм. При использовании тетраплоидов в качестве опылителей следует учитывать особенности формирования мужских гамет, что позволяет правильно подобрать исходные формы для скрещивания и наметить необходимый объем гибридизации. В работе изложены результаты по исследованию мейотического деления тетраплоидной формы яблони 34-21-39 [30-47-88 [Либерти × 13-6-106 (с. с. Суворовец)] (4х) × Краса Свердловска (2х)]]. Деления у основной массы клеток на всех стадиях мейоза правильные. Количество отклонений небольшое. Процент аномалий на всех стадиях деления составил от 11,3 до 22,5 %. Отмечены забегания и отставания хромосом, выбросы отдельных хромосом в цитоплазму микроспороцита, мосты между анафазными группами. На стадии тетрад присутствуют полиады: пентады, гексады, гептады. На заключительной стадии мейоза формируется 77,7 % правильных тетрад. Тетраплоид 34-21-39 (4х), несмотря на наличие аномальных картин деления в ходе микроспорогенеза, имеет высокий процент визуально нормальной жизнеспособной пыльцы, что подтверждается скринингом числа хромосом у гибридных растений, полученных с участием этой формы в качестве опылителя. В результате скрещивания диплоидного сорта Гирлянда с тетраплоидом 34-21-39 (4х) выявлено, что 80,0 % гибридного потомства имеют тройной набор хромосом (2n = 3x = 51). Следовательно, тетраплоидную форму яблони 34-21-39 (4х) целесообразно использовать в качестве опылителя в селекционных программах с применением полиплоидов.

Разработана методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность по перспективному и малораспространенному лекарственному растению – родиоле розовой (Rhodiola rosea L.). Для разработки методики были изучены коллекция образцов разного географического происхождения, полученных по делектусу (также из экспедиций, по обмену): из Якутского ботанического сада (Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, г. Якутск); из Монреальского ботанического сада (г. Монреаль, Квебек, Канада); из ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина (Сыктывкар, Республика Коми); из Ботанического сада Самарского университета (г. Самара); из Les Serres Botaniques (г. Гренобль, Франция); из Полярно-Альпийского ботанического сада им. Н. А. Аврорина (ПАБСИ) (г. Кировск); из Ботанического Сада-Института ПГТУ (г. Йошкар-Ола); из ботанического сада г. Инсбрук (Австрия) и культивируемая популяция в Ботаническом саду ФГБНУ ВИЛАР (Алтай, 1989). Изучали морфологию растений, побегов, листьев, цветов, соцветий и плодов. На базе полученных данных были составлены ранжированные ряды по признакам изменчивости и определены 12 параметров для таблицы признаков, по которым можно производить апробацию сортовых образцов родиолы. Затем на базе таблицы признаков была составлена анкета сорта, включающая наиболее отличительные признаки. Методика иллюстрирована рисунками архитектоники побегов, формой листьев, расположения зубчиков по краям листа и формой соцветий для более точного описания изучаемых признаков сорта.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ФГБНУ ВНИИСПК

- Регион

- Россия, Орел

- Почтовый адрес

- 302530, Орловская область, Орловский район, п/о Жилина

- Юр. адрес

- 302530, Орловская область, Орловский район, п/о Жилина

- ФИО

- Князев Сергей Дмитриевич (Директор)

- E-mail адрес

- info@vniispk.ru

- Контактный телефон

- +7 (486) 2421139

- Сайт

- https:/vniispk.ru