Современные телекоммуникационные системы специального назначения функционируют в условиях повышенных требований к надежности и оперативности. Это особенно актуально при выполнении задач управления войсками и оружием в ходе ведения современных операций. В статье рассмотрены существующие подходы к контролю технического состояния техники связи на узлах связи специального назначения и предложена аналитическая модель процесса ее мониторинга. Модель объединяет временные и надежностные параметры (включая интенсивность отказов и восстановления, пропускную способность каналов, вероятности потерь пакетов), а также учитывает внешние воздействия (радиоэлектронное подавление) и ограниченные ресурсы. В работе проанализирована роль подсистемы мониторинга, которая не только способствует сокращению времени обнаружения и устранения отказов, но и позволяет оценить качество мониторинга с точки зрения функционирования системы, в интересах которой она применяется, то есть эффективности узла связи. Цель исследования – разработать формализованный подход, позволяющий учесть и оптимизировать ключевые параметры процесса мониторинга для повышения устойчивости и эффективности узла связи. Научная новизна заключается в том, что разработанная модель, в отличие от известных подходов моделирования мониторинга, учитывает эффективность принятия информационных решений. В известных моделях мониторинг предоставлял только сырые данные для анализа, тогда как в данной модели синтезируются временные и надежностные критерии, что позволяет более точно оценить влияние информационных решений на эффективность функционирования метасистемы. Результаты подтверждают возможность применения предлагаемой аналитической модели для адаптации систем мониторинга в реальном времени, что в конечном итоге способствует увеличению боеготовности подразделений и оперативности управления. Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные модели и методики могут быть внедрены при проектировании и модернизации систем управления связью специального назначения, обеспечивая высокую степень готовности техники даже в условиях интенсивного противодействия.

Идентификаторы и классификаторы

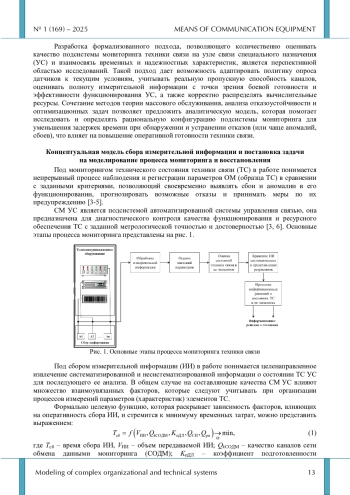

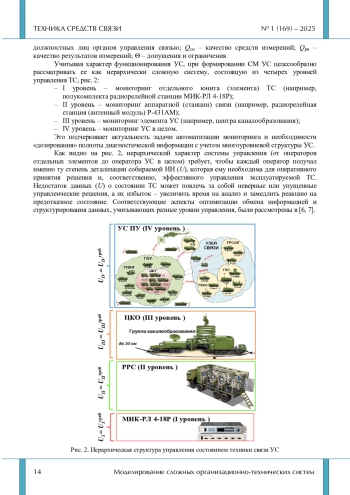

Построение систем мониторинга технического состояния техники связи на узлах связи специального назначения (СМ УС) требует комплексного учета ограниченных ресурсов, вероятных деструктивных воздействий и структурных особенностей телекоммуникационных сетей. Повышение надежности и эффективности таких систем особенно важно при выполнении управленческих задач в ходе ведения современных операций. Исследования (например, [1-3]) указывают на значимость формализации всего процесса от сбора измерительной информации до анализа состояния объектов мониторинга (ОМ), но нередко ограничиваются оптимизацией отдельных параметров без должного учета стохастической природы пропускной способности каналов и ресурсных характеристик вычислительных устройств. Необходим подход, позволяющий учесть временные составляющие, включающие вероятностные и детерминированные параметры, и оптимизировать подзадачи маршрутизации, параллельной обработки данных и адаптивного управления сенсорной сетью.

Список литературы

1. Боговик А. В., Сафиулов Д. М. Методологический подход к формированию архитектуры системы мониторинга технического состояния техники связи // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2024. - № 2. - С. 176-182. EDN: DKBIUW

2. Боговик А. В., Сафиулов Д. М., Шмидт А. А. Математические модели процесса мониторинга технического состояния радиосредств специального назначения // Техника средств связи. - 2024. - № 3(167). - С. 31-41.

3. Боговик А. В., Сафиулов Д. М. Системный анализ реализации работы автоматизированной системы мониторинга технического состояния техники связи узлов связи пунктов управления оперативного объединения // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2023. - № 2. - С. 248-251. EDN: RFYUDW

4. ГОСТ Р 27.102-2021 Национальный стандарт Российской Федерации “Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения”. М.: Стандарнтинформ, 2021. 46 с.

5. Науменко А. П. Введение в техническую диагностику и неразрушающий контроль. - Омск: Омский государственный технический университет, 2019. - 152 с. EDN: CCWKOU

6. Боговик А. В., Сафиулов Д. М., Шмидт А. А. Обоснование требований к системе мониторинга технического состояния техники связи узла связи пункта управления оперативного объединения // Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях: Труды IX Межвузовской научно-практической конференции: Сборник материалов, Санкт-Петербург, 17 мая 2024 года. - Санкт-Петербург: Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 2024. - С. 22-28. EDN: IHPGJB

7. Боговик А. В., Сафиулов Д. М. Модель управления процессом мониторинга технического состояния телекоммуникационных систем // Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях: Материалы VIII межвузовской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14 апреля 2023 года. - Санкт-Петербург: Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 2023. - С. 66-71. EDN: LFSTJA

8. Боев В. Д. Основы моделирования военной техники связи: Учеб. пособие. - СПб.: ВАС, 2011. - 424 с.

9. Боговик А. В., Сафиулов Д. М., Шмидт А. А. Модели для анализа прогнозируемых воздействий на систему мониторинга техники связи на узле связи пункта управления оперативного объединения // Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях: Труды IX Межвузовской научно-практической конференции: Сборник материалов, Санкт-Петербург, 17 мая 2024 года. - Санкт-Петербург: Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 2024. - С. 14-21. EDN: XFWRSD

10. Нефедов В. И., Сигов А. С. Общая теория связи: учебник для вузов / под редакцией В. И. Нефедова. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 592 с. - (Высшее образование). - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/556153 (дата обращения: 7.02.2025). ISBN: 978-5-534-19215-5

11. Волков Д. В., Саенко И. Б., Старков А. М. Методика оценки пропускной способности сети связи специального назначения в условиях деструктивных воздействий на элементы сети // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2018. - № 12. - С. 391-395. EDN: VQUDCO

12. Листопад Н. И., Бука Л. О. Маршрутизация информационных потоков в мультисервисных сетях с учетом требований качества обслуживания // Информатизация образования. - 2016. - № 2. - С. 33-40.

13. Меркушев О. В. Модель маршрутизации по критерию надежности в распределенной системе передачи данных // Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. - 2019. - Т. 22, № 2. - С. 73-80. EDN: YZHNPK

14. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности: учебное пособие для вузов Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. - 704 с. EDN: QMERHX

15. Ткачев Д. Ф., Ткачев А. Ф. Интеграция сетей радиосвязи специального назначения в единое информационное пространство на основе применения средств радиосвязи шестого поколения - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2017. - № 1 (135). - С. 87-89. - URL: https://moluch.ru/archive/135/37753/. EDN: XIFHGZ

16. Тутова Н. В. Разработка методики оптимизации распределения ресурсов центров обработки данных в сети Интернет: дисс.. канд. техн. наук. - М.: РГТЭУ, 2017. - 120 с. - URL: https://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-optimizatsii-raspredeleniya-resursov-tsentrov-obrabotki-dannykh-v-seti-i (дата обращения: 13.02.2025).

17. Боговик А. В., Игнатов В. В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки. - Санкт-Петербург: ВАС, 2006. 184 с.

18. Боговик А. В., Игнатов В. В. Теория управления в системах военного назначения: Учебник. - Санкт-Петербург: ВАС, 2008. - 460 с.

19. Голубцов С. Г., Аскерко А. В., Милашевский А. В., Легкий А. С. Методика оценки эффективности функционирования системы (сети) связи специального назначения по показателю устойчивости // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2021. - № 9. - С. 221-227. EDN: ZETPFZ

20. Калмыков Д. А., Кривцов С. П., Тевс О. П. Расчет своевременности доставки сообщений в системе связи специального назначения в условиях воздействия противника // Труды учебных заведений связи. - 2016. - Т. 2, № 4. - С. 67-73. EDN: XSCYEN

21. Андреев А. В., Яковлев В. В., Короткая Т. Ю. Теоретические основы надежности технических систем /учебное пособие - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018 - 164 с.

22. Шувалов В. П., Зеленцов Б. П., Квиткова И. Г. Методика оценки коэффициента готовности системы с резервированием. Пассивный режим // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. - 2020. - Т. 14, № 8. - С. 21-25. EDN: QVYBVB

23. Батенков К. А., Фокин А. Б. Анализ надежности телекоммуникационных сетей, поддерживающих механизмы защитного переключения и восстановления для одного основного маршрута // Вестник Томского государственного универститета. Управление, вычислительная техника и информатика. - 2023. - № 65. - С. 58-68.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Разработку программного обеспечения сложно представить без инструментов автоматизации рутинной деятельности, не малая часть которой приходится на формализацию требований с помощью графических языков моделирования процессов. Преобразование текстовой информации в формализованные процессы занимает много времени бизнес-аналитиков, большая часть которого может быть направлена и на другие важные задачи, в число которых входит как согласование постановок задач с заказчиками, так и с разработчиками. Решением поставленной проблемы может стать применение стремительно развивающихся нейросетевых инструментов, предназначенных для обработки естественного языка. Целью данного исследования является анализ возможностей повышения эффективности трудовой деятельности бизнес-аналитиков в части реконструкции бизнес-процессов с помощью языковой модели ChatGPT 4.0. Научная новизна работы заключается в получении ранее неизвестных результатов эффективности ChatGPT для реконструкции отдельных проекций бизнес-процессов(поток управления, данные, ресурсы, операции) на основании изучения результатов реконструкции 54 коротких пользовательских сценариев с последующим сравнительным анализом с существующим подходом реконструкции процессов на основе правил грамматики зависимостей. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования полученных данных для уточнения схем обработки пользовательских историй. В работе решаются следующие задачи: анализ архитектуры и возможностей модели ChatGPT 4.0 в части обработки естественного языка, разработка методики оценки качества реконструкции бизнес-процессов, экспериментальная оценка качества реконструкции, получение статистических оценок, сравнительный анализ с существующим подходом на основе правил грамматики зависимостей. Для достижения поставленных задач в работе используется аппарат статистической обработки данных, экспертного анализа, прикладной лингвистики и нейронных сетей.

всесторонний анализ специфических особенностей, присущих современным процедурам и программно-аппаратным средствам для эффективной реализации поисковых запросов на информационных ресурсах дата-центров. Изучение закономерностей, алгоритмов, структуры (состава), условий применения информационно-лингвистического обеспечения подобных процедур и программно-аппаратных средств, а также формулировка основных требований к подобному виду обеспечения с учетом возможных ограничений и вариантов применения современных алгоритмов информационного поиска. Новизна: состоит в том, что объектом исследования являются современные процедуры и программно-аппаратные средства реализации поисковых запросов на ресурсах дата-центров, которые, в свою очередь, служат основой и исходными данными для формулировки и обоснования общих и частных требований по построению и применению элементов информационно-лингвистического обеспечения процедур и систем такого класса. Целью работы является анализ существующих и разработка новых подходов, ориентированных на формулировку (синтез) системы современных требований к информационно-лингвистическому обеспечению процедур и программно-аппаратных средств реализации поисковых запросов на ресурсах дата-центров. Результат: заключается в том, что предложены и обоснованы частные и общие требования к информационно-лингвистическому обеспечению процедур и программно-аппаратных средств информационного поиска, описаны физическая сущность и содержание данных требований, а также сформулированы предложения по развитию процедур и программно-аппаратных средств реализации поисковых запросов в части информационно-лингвистического обеспечения. Практическая значимость: результаты анализа и предложенный подход к формулировке и обоснованию требований к информационнолингвистическому обеспечению информационного поиска, с учетом особенностей, присущих информационным ресурсам современных дата-центров, позволяют на основе единых системных позиций сформировать новые, инновационные методы построения и реализации алгоритмов поисковой классификации и кодирования, новые методы формулировки показателей качества информационного поиска и методы назначения поисковых индикаторов, как ключевых элементов информационно-лингвистического обеспечения процедур и программно-аппаратных средств реализации поисковых запросов.

Сигналы многоканальной модуляции с использованием банка фильтров (FilterBank Multi-Carrier) характеризуются высоким пик-фактором (Peak-to-Average Power Ratio), что приводит к нелинейным искажениям в усилителях мощности. Постановка задачи: Сравнение схем снижения пик-фактора, использующих два критерия останова, позволяет выявить наиболее эффективный из них с точки зрения реализации в системах передачи информации с многочастотной модуляцией с использованием банка фильтров. Целью работы является определение влияния критерия останова на снижение пик-фактора сигналов многочастотной модуляции с использованием банка фильтров методом частичной передачи последовательности на результирующие характеристики пик-фактора и энтропии сигналов. Используемые методы: для исследования применяются алгоритмы выбора фазовых множителей в методе частичной передачи последовательности, а также вычисление показателей пик-фактора и энтропии для оценки эффективности. Новизна: состоит в том, что впервые проведён сравнительный анализ эффективности снижения пик-фактора и энтропии использованием критерия останова по энтропии и пик-фактору в методе частичной передачи последовательности для сигналов с многоканальной модуляцией с использованием банка фильтров с учётом вариаций количества окон и итераций. Результат: заключается в том, что критерий останова по пик-фактору даёт более выраженный эффект на первых шагах, но требует точной настройки количества итераций и окон, так как дальнейшее увеличение этих параметров даёт малозначительный прирост, тогда как критерий останова по энтропии обеспечивает более стабильное снижение пик-фактора, но эффект её менее выражен. Практическая значимость: заключается в улучшении характеристик сигналов многочастотной модуляции с использованием банка фильтров, что позволяет снизить энергопотребление и повысить эффективность усилителей мощности в системах связи нового поколения.

В статье описан метод перераспределения ресурсов в подсистеме восстановления военной техники связи за счет динамического перераспределения имеющихся сил и средств. Целью является повышение эффективности функционирования системы технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления. Представлены этапы метода, включая обоснование оптимальной структуры подсистемы восстановления, проведение ранжирования показателей по критерию вклада в достижение требуемого уровня обеспеченности, динамическое перераспределение сил и средств. Приведен критерий оптимизации, позволяющий создать рациональную структуру системы, которая повысит эффективность ее функционирования. Новизна работы – ключевым элементом предложенного подхода является применение усовершенствованного метода последовательных назначений, обеспечивающего достижение экстремума целевой функции при соблюдении ограничений, связанных с имеющимися ресурсами, условиями эксплуатации и внешними воздействиями. Получены следующие результаты: структура подсистемы восстановления техники связи и автоматизированных систем управления, оптимальная из множества допустимых, в которой ресурсы распределены по операциям с учетом ранжирования соответствующих показателей производственной деятельности по их вкладу в достижение цели. Практическая значимость состоит в возможности программной реализации предлагаемого метода, что позволит сократить цикл оперативного управления в ходе подготовки к выполнению задач по связи.

Современные технологии связи являются неотъемлемой частью функционирования критически важных инфраструктур, однако их устойчивость к разрушительным воздействиям остается под угрозой. Традиционные методы прогнозирования потерь зачастую не учитывают специфику угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, что делает их недостаточно эффективными в современных условиях. В этой связи разработка новых подходов к оценке вероятного ущерба для техники связи, учитывающих комплексное влияние чрезвычайных ситуаций и других деструктивных факторов, приобретает особую значимость. В данной статье представлена методика, основанная на анализе параметров техники связи, характеристик воздействий и условий эксплуатации, которая направлена на повышение точности прогнозов и укрепление устойчивости систем связи в условиях современных рисков. Цель исследования – разработать методику, позволяющую рассчитать прогнозируемые потери техники связи с учетом деструктивных воздействий и эксплуатационных отказов для оценки устойчивости и эффективности ее функционирования. Научная новизна разработанной методики в отличие от традиционных подходов, заключается в учете следующих факторов, учитывающих динамические параметры, такие как вероятность ее поражения с учетом степени защищенности и в применении технологий искусственного интеллекта для распознавания степени повреждения ТС. Интеграция новых данных заключается в использовании актуальных данных о средствах и способах применения деструктивных воздействий, тактико-технических характеристиках техники связи и условиях ее эксплуатации, а алгоритмизация процесса позволяет автоматизировать расчеты потерь техники связи и повысить точность прогнозирования. Результаты подтверждают возможность применения предлагаемой методики для прогнозирования потерь в условиях деструктивных воздействий, что в конечном итоге способствует повышению устойчивости систем связи, оптимизации их функционирования и своевременному принятию решений по защите и восстановлению оборудования. Практическая значимость разработанной методики состоит в возможности проведения расчета потерь в условиях реального времени, а также осуществления в рамках программной реализации, базирующейся на технологиях искусственного интеллекта, поддержки принятия решения должностными лицами органов технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления на восстановление повреждений техники связи.

Постановка задачи: возможность обеспечения связью стационарных и подвижных объектов в заданном районе определяется отношением сигнал/помеха. В условиях отсутствия преднамеренных помех одним из основных факторов снижения качества приема становится наличие непреднамеренных помех, включающих несколько различных компонентов. Прогнозирование непреднамеренных помех может быть выполнено на основе разработанных методик и соответствующих расчетных программ, опирающихся на рекомендации Международного союза электросвязи. Однако, недостатки, присущие существующим методикам и их программным реализациям, не позволяют в ряде случаев использовать их в расчетах показателей связи без существенных доработок. Цель работы: разработать методику прогнозирования непреднамеренных помех в диапазоне 0,01–30 МГц и соответствующую программную реализацию, устраняющую недостатки существующих методик для последующего применения в интересах прогнозирования зон обеспечения связью. Используемые методы: проведенный системный анализ позволил обобщить результаты, полученные в области прогнозирования непреднамеренных помех. Устранение недостатков существующих методов и их программных реализаций, обеспечение совместимости с некоторыми методами прогнозирования энергетических параметров радиотрасс выполнено на основе системного подхода. Новизна: разработанная методика и соответствующая программная реализация обеспечили устранение трансэкваториального скачка характеристик атмосферных помех, обусловленного различием аппроксимационных сезонных функций частотного приведения эффективного коэффициента шума, приведение карт помеховых характеристик к всемирному скоординированному времени, внедрение возможности учета вероятности превышения заданного уровня шума при вычислении напряженности поля помех и мощности помех и ряд других изменений. Практическая значимость: программная реализация методики выполнена в виде пакета расширения mRNoise для системы моделирования Matlab. Пакет расширения mRNoise доступен на открытых ресурсах Matlab-Central и GitHub. Результаты прогнозирования напряженности поля помех и мощности помех могут быть в дальнейшем использованы для определения качества связи в заданных районах.

В работе представлен сравнительный анализ двухдиапазонных миниатюрных антенн, предназначенных для работы в стандартах Wi-Fi 4 – 6 (IEEE802.11n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax). На основании полученных характристик, оказолось, что предлагаемые разработки имеют ряд недостатков, снижающих эффективность их использования в составе носимых мобильных точек доступа. Поскольку с каждым годом растет функциональность и уменьшаются массогабаритные параметры приёмо-передающих устройств, актуализировалась задача создания новых антенн, соответствующих более строгим критериям. Целью работы является разработка энергоэффективной и компактной антенны, размещенной внутри корпуса носимой точки доступа. Необходимо обеспечить в двух частотных диапазонах Wi-Fi (2,4 – 2,48 ГГц, 5,15 – 5,93 ГГц) коэффициент стоячей волны по напряжению не более двух, при этом ширина луча диаграммы направленности в азимутальной плоскости по уровню минус 3 дБи должна быть не менее 195 градусов. К результатам работы следует отнести создание модели двухдиапазонной дипольной антенны, которая представляет собой диэлектрическую подложку с размещенными на двух её сторонах идентичными излучателями, расположенными симметрично относительно плоскости платы и соединенными между собой сквозными металлизированными отверстиями. Каждый из излучателей представляет собой два электрически связанных симметричных вибратора разной конфигурации и длины. В результате оптимизации конструкции в программе «CST Studio Suite» удалось добиться значений коэффициента стоячей волны по напряжению не более 1,5 в требуемых диапазонах. При этом диаграмма направленности на частоте 2,4 ГГц всенаправленная в горизонтальной плоскости, а во второй полосе рабочих частот имеет кардиоидную форму с шириной луча от 199 до 224 градусов. Практическая значимость: разработанная антенна повышает дальность и качество связи, при габаритах схожих с конкурентами. Это предоставляет возможность интрегрировать ее в уже существующие устройства, повышая эффективность их работы.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИНТЕЛТЕХ

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- 197342, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул Кантемировская, д 8

- Юр. адрес

- 197342, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул Кантемировская, д 8

- ФИО

- Лотонина Антонина Александровна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______