Введение. Для некоторых упругих систем с конечным числом степеней свободы масс, у которых направления движения масс параллельны, разработаны методы создания дополнительных связей, введение каждой из которых прицельно увеличивает величину только одной собственной частоты до заданного значения, не изменяет при этом ни одну из остальных собственных частот и ни одну из форм собственных колебаний. Если необходимо прицельно увеличить величины нескольких собственных частот, то это требование можно реализовать созданием соответствующего количества отдельных прицельных связей. Расчетная схема каждой из отдельных прицельных связей должна включать стойки, установленные в узлах приложения масс и направленные по траектории их движения. В некоторых случаях отдельные прицельные связи могут автономно устанавливаться на исходной системе. В большинстве случаев на основе отдельных прицельных связей формируется расчетная схема единой групповой прицельной связи, которая увеличивает все намеченные частоты до заданных значений, не изменяя при этом ни одну из остальных собственных частот и ни одну из форм собственных колебаний.

Материалы и методы. Использовались методы прицельного регулирования спектра частот собственных колебаний упругих систем, основанные на введении дополнительных связей, предложенные и развитые в работах Л. С. Ляховича. В верификационных целях также применяется метод конечных элементов и соответствующее реализующее программное обеспечение.

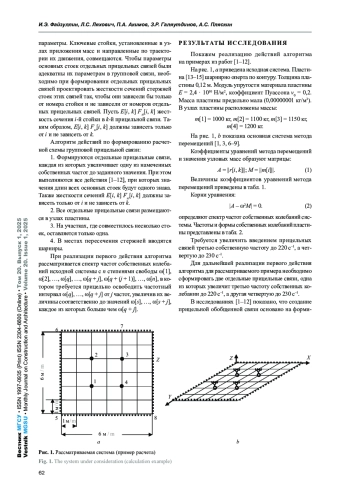

Результаты. Предложен способ формирования матрицы дополнительных жесткостей, которой соответствует групповая прицельная связь. Сформулированы требования к отдельным прицельным связям, на основе которых формируется групповая прицельная связь. Предложен алгоритм формирования групповых прицельных связей с учетом сформулированных требований. Рассматривается верификация алгоритма формирования групповых прицельных связей с учетом сформулированных требований на базе решения тестовых задач с использованием программных продуктов SCAD и ЛИРА.

Выводы. Результаты работы могут применяться научно-исследовательскими и проектными организациями, а также в образовательных организациях высшего образования при подготовке спецкурсов для строительных специальностей (направлений подготовки).

Идентификаторы и классификаторы

В работах [1–12] для упругих систем с конечным числом степеней свободы масс, у которых направления движения масс параллельны, были сформулированы теоретические подходы и предложены методы формирования расчетных схем прицельных связей. Каждая из них увеличивает значение только одной частоты собственных колебаний до заданной величины, не изменяя при этом ни одну из остальных собственных частот и ни одну из форм собственных колебаний.

Список литературы

1. Акимов П.А., Ляхович Л.С. Прицельное регулирование спектра частот собственных колебаний упругих пластин с конечным числом степеней свободы масс путем введения дополнительных обобщенных связей и обобщенных кинематических устройств // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2021. Т. 23. № 4. С. 57-68. DOI: 10.31675/1607-1859-2021-23-4-57-68 EDN: MTJJRS

2. Гитерман Д.М., Ляхович Л.С., Нудельман Я.Л. Алгоритм создания резонансно-безопасных зон при помощи наложения дополнительных связей // Динамика и прочность машин. 1984. № 39. С. 63-69.

3. Ляхович Л.С. Особые свойства оптимальных систем и основные направления их реализации в методах расчета сооружений: монография. Томск: Издательство ТГАСУ, 2009. 371 с. EDN: QNOOHF

4. Ляхович Л.С., Акимов П.А. О формировании расчетных схем некоторых дополнительных связей для упругих систем. Часть 1. Теоретические основы подхода // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 9. С. 4-10. DOI: 10.33622/0869-7019.2022.09.04-10 EDN: GPKYQS

5. Ляхович Л.С., Акимов П.А., Мешеулов Н.В. О формировании расчетных схем некоторых дополнительных связей для упругих систем. Часть 2. Примеры расчета // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 9. С. 11-19. DOI: 10.33622/0869-7019.2022.09.11-19 EDN: DXMYXN

6. Ляхович Л.С., Малеткин О.Ю. О прицельном регулировании собственных частот упругих систем // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1990. № 1. С. 113-117.

7. Нудельман Я.Л., Ляхович Л.С., Гитерман Д.М. О наиболее податливых связях наибольшей жесткости // Вопросы прикладной механики и математики. 1981. С. 113-126.

8. Akimov P.A., Lyakhovich L.S. Aimed Control of the Frequency Spectrum of Eigenvibrations of Elastic Plates with a Finite Number of Degrees of Mass Freedom by Introducing Additional Generalized Kinematic Devices // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2021. Vol. 17. Issue 4. Pp. 181-187. DOI: 10.22337/2587-9618-2021-17-4-181-187 EDN: RAAAYR

9. Lyakhovich L.S., Akimov P.A. Aimed control of the frequency spectrum of eigenvibrations of elastic plates with a finite number of degrees of freedom of masses by superimposing additional constraints // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2021. Vol. 17. Issue 2. Pp. 76-82. DOI: 10.22337/2587-9618-2021-17-2-76-82 EDN: CMPAYY

10. Lyakhovich L.S., Akimov P.A. Formation of Computational Schemes of Additional Targeted Constraints That Regulate the Frequency Spectrum of Natural Oscillations of Elastic Systems with a Finite Number of Degrees of Mass Freedom, the Directions of Movement of Which are Parallel, But Do Not Lie in the Same Plane. Part 1: Theoretical Foundations // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Vol. 18. Issue 2. Pp. 184-192. DOI: 10.22337/2587-9618-2022-18-2-184-192 EDN: EYVEDI

11. Lyakhovich L.S., Akimov P.A. Formation of Computational Schemes of Additional Targeted Constraints That Regulate the Frequency Spectrum of Natural Oscillations of Elastic Systems with a Finite Number of Degrees of Mass Freedom, the Directions of Movement of Which are Parallel, But Do Not Lie in the Same Plane. Part 2: The First Sample of Analysis // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Vol. 18. Issue 3. Pp. 137-146. DOI: 10.22337/2587-9618-2022-18-3-137-146 EDN: NEQMFT

12. Lyakhovich L.S., Akimov P.A., Mescheulov N.V. Formation of computational schemes of additional targeted constraints that regulate the frequency spectrum of natural oscillations of elastic systems with a finite number of degrees of mass freedom, the directions of movement of which are parallel, but do not lie in the same plane. Part 3. The second sample of analysis and conclusion // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Vol. 18. Issue 4. Pp. 71-81. DOI: 10.22337/2587-9618-2022-18-4-71-81 EDN: PPCRFU

13. Liu F., Song L., Jiang M. Space-time generalized finite difference method for solving the thin elastic plate bending under dynamic loading // Engineering Analysis with Boundary Elements. 2022. Vol. 143. Pp. 632-638. DOI: 10.1016/j.enganabound.2022.07.015 EDN: UDFQYU

14. Yu Q. Wavelet-based homotopy method for analysis of nonlinear bending of variable-thickness plate on elastic foundations // Thin-Walled Structures. 2020. Vol. 157. P. 107105. DOI: 10.1016/j.tws.2020.107105

15. Zhou Y., Huang K. Static and dynamic stabilities of modified gradient elastic Kirchhoff-Love plates // European Journal of Mechanics - A/Solids. 2024. Vol. 108. P. 105426. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2024.105426 EDN: SWWGCB

16. Fialko S. Parallel finite element solver for multi-core computers with shared memory // Computers & Mathematics with Applications. 2021. Vol. 94. Pp. 1-14. DOI: 10.1016/j.camwa.2021.04.013 EDN: LWJNUD

17. Fialko S. Parallel finite element solver PARFES for the structural analysis in NUMA architecture // Advances in Engineering Software. 2022. Vol. 174. P. 103290. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2022.103290 EDN: GCBXTF

18. Fialko S. Time history analysis of buildings and structures design models in SCAD software on multicore computers // ECMS 2024: Proceedings of the 38th ECMS International Conference on Modelling and Simulation. 2024. Pp. 187-193. DOI: 10.7148/2024-0187

19. Fialko S. Block Subspace Iteration Method for Structural Analysis on Multicore Computers // Annals of Computer Science and Information Systems. 2022. Vol. 30. Pp. 457-465. DOI: 10.15439/2022F42

20. Fialko S.Yu., Kabantsev O.V., Perelmuter A.V. Elasto-plastic progressive collapse analysis based on the integration of the equations of motion // Magazine of Civil Engineering. 2021. № 2 (102). DOI: 10.34910/MCE.102.14 EDN: ZVLLVV

21. Karpilovsky V., Kriksunov E., Perelmuter A., Yurchenko V. Analysis and design of structural steel joints and connection: software implementation // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2021. Vol. 17. Issue 2. Pp. 58-66. DOI: 10.22337/2587-9618-2021-17-2-57-65 EDN: DSNUPE

22. Karpilovsky V. Finite Elements for the Analysis of Reissner-Mindlin Plates With Joint Interpolation of Displacements and Rotations (JIDR) // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2021. Vol. 17. Issue 3. Pp. 48-62. DOI: 10.22337/2587-9618-2021-17-3-48-62 EDN: AIDFTZ

23. Karpilovsky V.S. Finite Elements of the Plane Problem of the Theory of Elasticity with Drilling Degrees of Freedom // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2020. Vol. 16. Issue 1. Pp. 48-72. DOI: 10.22337/2587-9618-2020-16-1-48-72 EDN: OUJNWD

24. Теплых А.В., Ожогин Р.Б. Новые возможности SCAD Office 21.1.9.5 // Промышленное и гражданское строительство. 2020. № 4. С. 41-47. DOI: 10.33622/0869-7019.2020.04.41-47 EDN: IWCGLR

25. Уткина В.Н., Безрукова Е.С. Исследование устойчивости конструктивной системы высотного общественного здания в программных комплексах ЛИРА-САПР и STARKES // Эксперт: теория и практика. 2020. № 3 (6). С. 69-73. DOI: 10.24411/2686-7818-2020-10028 EDN: RPTXNF

Выпуск

Другие статьи выпуска

Введение. Многоплановость и амбициозность решаемых в настоящее время строительной отраслью задач указывают на необходимость нового трактования их постановки, особенно относительно обеспечения научного лидерства и технологического суверенитета. В подобной логике возможно рассматривать отраслевой научно-производственный комплекс (ОНПК) как систему с диссипативной организационной структурой. Приведено определение диссипативных организационных структур, указаны их свойства и место в организационно-экономическом механизме управления ОНПК. Проведенные исследования позволили показать перспективы применения диссипативных структур в системе управления строительством, сформулировать рекомендации по их формированию и функционированию.

Материалы и методы. Решение задач исследования предполагает системный подход к рассмотрению управления ОНПК, использование положений теорий жизненного цикла, логистики регулирующих воздействий, а также методов структурно-функционального анализа, дедукции и индукции. Методологической основой, помимо указанных инструментов исследования, послужил научный задел, сформированный отечественными и зарубежными учеными по данной проблематике.

Результаты. Установлены особенности формирования и функционирования систем управления ОНПК, терминологически идентифицированы диссипативные организационные структуры, определены их свойства, а также возможности использования в системе ОНПК, даны базовые положения организационно-экономического механизма функционирования подобных комплексов на основе диссипативных структур, для которых детерминирована эффективность применения, показаны перспективы использования диссипативных структур в системе управления строительством, сформулированы рекомендации по их формированию и функционированию.

Выводы. Отраслевой научно-производственный комплекс можно рассматривать как систему с диссипативной организационной структурой. В данном случае основной акцент управления - это не поиск равновесия системы, а обеспечение развития во многом за счет ее самоорганизации. Подобное представление ОНПК будет способствовать повышению его результативности.

Введение. Цифровые технологии (ЦТ) являются одним из драйверов развития всех сфер деятельности, в частности, строительной индустрии. Цифровизация оказывает качественное влияние на функционирование промышленных предприятий строительной индустрии (ППСИ), при этом внедряемые технологии в значительной степени воздействуют на бизнес-модели. Отсутствие комплексных исследований, направленных на изучение степени изменения бизнес-моделей ППСИ, обусловило актуальность настоящего исследования, цель которого - комплексное представление того, как будут изменяться бизнес-модели ППСИ под влиянием ЦТ.

Материалы и методы. Проведен комплексный анализ изменения бизнес-моделей ППСИ под влиянием процесса цифровизации. При выполнении анализа учитывались научные труды отечественных и зарубежных исследователей, а также использовались кейсы российских промышленных предприятий строительной индустрии. Подробно рассмотрены изменения в четырех сферах бизнеса: взаимодействие с потребителем, предложение, инфраструктура и финансовая эффективность компании; а также описаны изменения в девяти блоках бизнес-моделей: ключевые партнеры, основные виды деятельности, ценностное предложение, взаимодействие с клиентами, потребительский сегмент, ключевые ресурсы, каналы сбыта, структура издержек и потоки поступления доходов.

Результаты. Представлена общая схема изменения бизнес-модели ППСИ под влиянием технологий цифровой экономики: приведена типовая бизнес-модель, характерная для ППСИ до процесса цифровой трансформации, и бизнес-модель с характерными изменениями, которые будут происходить под воздействием цифровой трансформации.

Выводы. Осуществлен комплексный анализ влияния ЦТ на бизнес-модели ППСИ, сформировано единое представление цифровой трансформации их бизнес-моделей. Результаты настоящего исследования могут быть использованы и внедрены в практическую деятельность ППСИ, занимающихся цифровизацией своей деятельности в части внесения актуальных изменений в существующие бизнес-модели таких предприятий.

Введение. В современной проектной практике принято холодильные нагрузки на систему кондиционирования воздуха рассчитывать как сумму максимальных теплопоступлений в помещение от отдельных источников. Температура внутреннего воздуха в подобных расчетах принимается равной требуемой по гигиеническим нормам. При этом расчет выполняется с рассмотрением стационарной теплопередачи.

Материалы и методы. Расчету подвергался круглосуточный тепловой режим жилой комнаты в Москве, окно которой обращено на восток. Проведено сравнение результатов расчета при стационарном тепловом режиме и нестационарном. Поддержание температуры в помещении достигалось при ночной вентиляции наружным воздухом и дневном охлаждении воздухом от сплит-системы, а также системой охлаждения приточным воздухом. Температура охлажденного воздуха принималась 20 и 22 °С.

Результаты. Определены изменения в течение суток температуры внутреннего воздуха в помещении, ориентированном на восток. Выяснено, что при максимальной суточной температуре наружного воздуха 33 °С поддержание в помещении температуры внутреннего воздуха не выше 24 °С возможно только при круглосуточном охлаждении помещения приточным воздухом 22 °С и ниже. Возможен также вариант охлаждения помещения, начиная с 5 ч 45 мин утра приточным воздухом, охлажденным до 20 °С. При этом коэффициент пропускания солнечной теплоты окном должен быть не выше 0,5.

Выводы. Так как в последние годы наблюдаются более высокие температуры наружного воздуха, чем ранее, целесообразно повысить расчетную температуру наружного воздуха в теплый период года.

Введение. Указывается важность использования композитного моделирования при проектировании волновых нагрузок и воздействий на портовые гидротехнические сооружения, а именно определения параметров расчетных волн. В нормативных документах, предназначенных для вычисления допустимых значений элементов волн для безопасного обслуживания судов у причала, отмечаются некоторые недостатки, часть из которых описывается в данной статье.

Материалы и методы. В качестве примеров рассматриваются два объекта: Западный транспортно-логистический узел, проектируемый в Кольском заливе Баренцева моря (где для численного моделирования применялись модель расчета ветровых волн SWAN и модель течений и уровней воды COASTOX-CUR, вычисления аналитическим методом осуществлены по СП 38.13330.2018), и Многофункциональный грузовой район, располагающийся в заливе Терпения Охотского моря (вычисления выполнялись в модели ветровых волн SWAN и длинноволновой модели SWASH). Для первого случая использовались значения волн в контрольных точках. Во втором примере - две расчетные модели для определения влияния судна на волновое поле: численная и аналитическая.

Результаты. Для первого примера выполнен анализ различий значений параметров волн с отражением и без аналитическим методом. Для второго представлены результаты моделирования - изополя значительных высот волн для стенки с судном и без него, с таблицей значений параметров волн в контрольных точках. Моделирование судна в причальном кармане показано через картины мгновенных отметок взволнованной поверхности и изополя значительных высот с выводом значений в контрольных точках. Представлен анализ полученных величин высот волн в полях с судном и без него.

Выводы. Анализ двух сценариев показал, что определение допустимых элементов волн у причала для безопасного обслуживания судов, выполненных по актуальным нормативным документам, может приводить к противоречиям, а именно между исходными данными для расчетов и значительным изменением полей волн акватории порта при взаимодействии волны с ошвартованным судном. Как следствие, это влияет на окончательное заключение о безопасном взаимодействии судов с причальными сооружениями.

Введение. В строительстве большое количество объектов возводится в условиях, когда в основании залегают разрушенные до состояния муки карбонатные породы. На конкретном объекте, возводимом в г. Казани, для доломитовой муки детально изложено планирование, подготовка и проведение лабораторного экспериментального испытания, заключающегося в количественной оценке суффозионной устойчивости муки.

Материалы и методы. Изучение суффозионной устойчивости доломитовой муки проводилось на специальном фильтрационно-суффозионном приборе. При планировании и подготовке эксперимента учитывались все основные факторы, влияющие на механическую и химическую суффозию. Для механической - физические и фильтрационные характеристики породы, ее напряженно-деформированное состояние, а также объем зоны-приемника для вынесенных фильтрационным потоком продуктов суффозии (мелких частиц); для химической - химический состав и состояние породы, химический состав и скорость движения воды.

Результаты. Доломитовая мука не подвержена процессу растворения, поэтому она отнесена к элювиальному грунту, а не к карстующейся породе. В части механической суффозионной устойчивости выполнено сравнение результатов аналитических решений и экспериментального испытания, согласно которым в первом случае мука является суффозионной, а во втором - практически несуффозионной (суффозия - неопасной).

Выводы. Площадка строительства отнесена к неопасной категории в карстовом и карстово-суффозионном отношении. При этом не исключена механическая суффозия, не связанная с карстом. Применительно к доломитовой муке рекомендовано вместо скорости растворения породы, регламентируемой действующими нормативными документами, использовать скорость протекания механической или в исключительных случаях комплексной (химико-механической) суффозии, под которой понимается скорость роста суффозионной осадки. В дальнейшем эту величину рекомендовано использовать при прогнозировании размеров суффозионных деформаций.

Введение. Повышение транспортной нагрузки на автомобильные дороги вследствие роста грузоперевозок автомобильным транспортом и смещения деловой активности в области Урала, Сибири и Дальнего Востока требуют обеспечения удовлетворительных межремонтных сроков покрытий автомобильных дорог в жестких природно-климатических условиях. При этом планомерное увеличение глубины переработки нефти приводит к снижению содержания предельных низкомолекулярных углеводородов в составе битумов нефтяных дорожных вязких окисленных, повсеместно применяющихся на территории нашей страны. Поэтому все более актуальной становится задача повышения низкотемпературных характеристик битума и модифицированных вяжущих на его основе. Перспективным во многих отношениях является применение для указанных целей побочных продуктов лесопереработки и лесо-химии, производство которых сосредоточено в основном в регионах, где требуются марки битумов с повышенной морозостойкостью.

Материалы и методы. В качестве исследуемых материалов рассмотрены традиционные для России битумы нефтяные дорожные вязкие окисленные марки БНД 70/100 и образцы пека таллового, крупнотоннажно получающегося в ходе лесопереработки на ряде отечественных предприятий. С целью определения специфических для исследуемых образцов физико-механических характеристик были использованы методы дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа.

Результаты. Представлены результаты комплексных исследований возможности применения растительных пластификаторов - продуктов лесопереработки и лесохимии в качестве регуляторов физико-механических свойств комплексных дорожных вяжущих, термогравиметрический анализ компонентного состава битумов, а также товарных продуктов лесопереработки.

Выводы. Разработанные на основании комплекса проведенных практических исследований рекомендации позволяют прогнозировать улучшение эксплуатационных показателей смесевых вяжущих при изменении их физико-химического состава на этапе подготовки к производству асфальтобетонных смесей.

Введение. Потери напряжений полимеркомпозитной арматуры в предварительно напряженном бетоне являются одной из основных проблем, влияющих на их трещиностойкость и жесткость. Однако на сегодняшний день данный вопрос изучен не в достаточной мере. Предложены методы определения потерь от релаксации стеклопластиковой арматуры, а также приведены экспериментальные исследования потерь напряжения в стеклопластиковой арматуре на разных уровнях начального натяжения. Результаты исследования показывают характер снижения усилий в стекло-пластиковых стержнях, приведены зависимости потери напряжений с течением времени.

Материалы и методы. В качестве основы используются результаты анализа и систематического обобщения сведений, полученных из отечественных и зарубежных источников, посвященных вопросам потерь усилий в предварительно напряженных композитных стержнях от релаксации и ползучести. На базе результатов экспериментальных данных предложены логарифмические зависимости потерь напряжений с течением времени.

Результаты. В результате проведенного эксперимента удалось зафиксировать характер изменения усилий в предварительно напряженных стеклопластиковых стержнях. Для описания релаксационной составляющей потерь напряжений в стеклопластиковом стержне с течением времени хорошо подходит логарифмическая зависимость.

Выводы. В рамках научного исследования проведен анализ потерь предварительного напряжения стеклопластиковых стержней при релаксации. В настоящее время различными авторами предлагаются данные о потерях предварительного натяжения в различных полимеркомпозитных материалах, главным образом это арматура на основе углепластиковых и арамидных волокон, стержни на основе стеклянных волокон изучены не в полной мере.

Введение. Экспериментальные исследования натурных строительных конструкций покрытий трудоемки, имеют высокую стоимость, не предполагают размещение в лабораториях из-за больших габаритов. В связи с этим часто испытания строительных конструкций проводятся на масштабных моделях. Работа комбинированных арочных систем малоизучена, расчетным моделям таких систем требуется экспериментальное подтверждение. Представленное экспериментальное исследование направлено на получение данных о действительной работе арки и комбинированной арочной конструкции с лучевыми затяжками для последующего сопоставления экспериментальных данных с расчетными моделями.

Материалы и методы. Экспериментальная модель разработана с использованием смешанного подобия в масштабе 1:10. Физико-механические характеристики материалов модели определены по стандартным методикам. Разработаны и описаны способ создания заданного преднапряжения в затяжках арки и методика ее испытания. Расчетные модели реализованы в программном конечно-элементном комплексе ЛИРА-САПР с учетом геометрически нелинейного характера работы конструкции, напряжения в сечениях установлены с помощью процессора «Конструктор сечений».

Результаты. По результатам экспериментальных исследований и численных расчетов получены напряжения и перемещения в сечениях арок. Показаны перемещения схемы, графики соответствия экспериментальных данных и результатов расчета. Проанализированы направления для улучшения экспериментальных моделей подобных комбинированных систем с затяжками.

Выводы. Арочная комбинированная система с лучевыми затяжками позволяет выровнять значения напряжений в поясе арки в сравнении с аркой без затяжек. Максимальные напряжения в сечениях арки и максимальные прогибы в середине пролета арки снижаются в 3 раза при устройстве затяжек.

Введение. Организация комфортной среды в российских городах ставит задачу реконструкции улично-дорожной сети и трансформации уличного пространства из зоны транзитного движения в общественное пространство. Подобный переход невозможен без учета потребностей всех пользователей уличного пространства и создания для них соответствующей инфраструктуры. Современная нормативная база не учитывает неоднородность характера использования улиц одной градостроительной категории, что влечет за собой отсутствие объективных параметров для создания этой инфраструктуры на разных участках улицы.

Материалы и методы. Использовались данные из открытых источников, статистические и графические сведения муниципальных учреждений, натурных обследований. С целью установления значений параметров, определяющих характер использования участка улиц, применен кластерный анализ отдельно по каждому пользователю: пешеходы, средства индивидуальной мобильности и общественный транспорт.

Результаты. Кластерный анализ позволил выявить совокупность факторов, определяющих характер использования участка улицы пешеходами, средствами индивидуальной мобильности и общественным транспортом. Учет характера дает возможность установить объем мероприятий по созданию инфраструктуры на каждом конкретном участке улицы.

Выводы. Предложенная методика установления важности пользователя на участке улицы позволяет объективно оценить необходимость размещения тех или иных элементов в поперечном профиле улиц при реконструкции. Анализ градостроительных условий, в которых располагаются участки улиц, такие как положение в плане города, наличие и характеристики прилегающей застройки, которая формирует поток транспорта, пешеходов и средств индивидуальной мобильности и определяет наличие центров тяготения или исключительно транзитной функции участка, позволит сформулировать набор рекомендаций по проектированию в условиях нового строительства.

Введение. Рассматривается актуальная проблема, связанная с развитием промышленного потенциала городов Сирии. С учетом географического размещения страны в условиях жаркого климата предлагается широкое использование воспроизводимых источников солнечной энергии с применением высокоэффективных энергогенерирующих устройств в виде параболических солнечных концентраторов. Изложены результаты исследований по формированию энергоэффективных производственных зданий с интеграцией в их структуре солнечных концентраторов, системно размещаемых в верхнем пространстве зданий над покрытием.

Материалы и методы. Принципиальная возможность использования энергогенерирующих солнечных концентраторов проиллюстрирована на основе вариантного анализа возможных приемов конструктивного размещения и ориентации энергетических модулей для различных типов производственных зданий. Новые решения показаны как для условий конструктивно независимого опирания систем наружных энергетических модулей, так и для условий их частичного или полного опирания на конструкции каркаса производственного здания.

Результаты. Рекомендованные новые решения обеспечивают энергетическую автономность предприятия, возможность гибкого, компактного и независимого размещения энергогенерирующих устройств в условиях существующей производственной застройки, а также при совершенствовании и модернизации производственных зданий.

Выводы. Предлагаемые решения по формированию новых энергоэффективных типов производственных зданий на основе активного использования солнечной энергии рекомендуются к широкому практическому применению, что обеспечит условия устойчивого развития промышленных центров в городах Сирии.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- НИУ МГСУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

- Юр. адрес

- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

- ФИО

- Акимов Павел Алексеевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- kanz@mgsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 7818007

- Сайт

- https://mgsu.ru