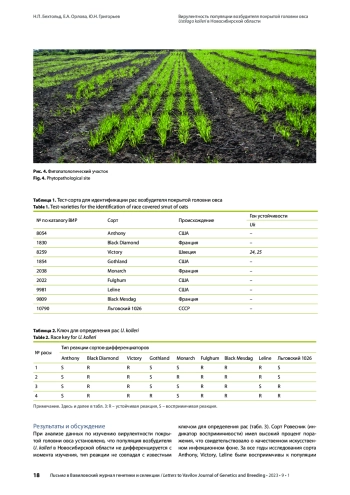

В Новосибирской области широко распространено заболевание покрытой головни овса, вызванное возбудителем Ustilago kolleri Wille. C 2013 по 2022 г. проведены исследования по определению расовой дифференциации популяции возбудителя покрытой головни овса. Работа выполнена на искусственном инфекционном фоне фитопатологического участка лаборатории генофонда растений СибНИИРС - филиала ИЦиГ СО РАН с использованием общепринятого российского набора сортов-дифференциаторов. Анализ экспериментальных данных показал, что новосибирская популяция U. kolleri не дифференцируется на расы. Сорта-дифференциаторы проявляют тип реакции, который не соотносится с известным ключом для определения рас. С 2020 г. выявлены изменения в вирулентности популяции U. kolleri. Высокоустойчивые сорта Monarch, Fulghum, Сиг и Орион с 2020 г. стали в значительной степени поражаться патогеном. Стабильную устойчивость к возбудителю покрытой головни за все годы наблюдений проявляли сорта Black Diamond, Black Mesdag и Льговский 1026. Отмечено отличие новосибирской популяции гриба по вирулентности от популяций Омской области и Алтайского края.

Идентификаторы и классификаторы

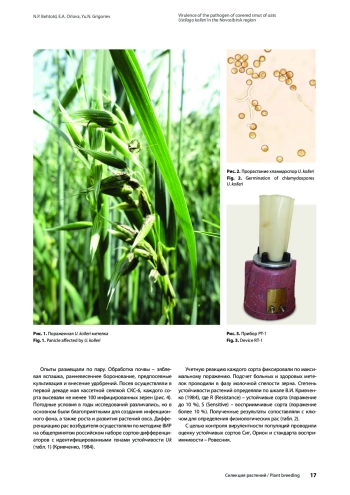

Хламидоспоры возбудителя гладкие, светло-коричневые. При прорастании образуют четырехклеточный промицелий со споридиями (рис. 2). На семенах овса хламидоспоры сохраняются в бороздках, трещинах и между чешуями. При набухании семян они прорастают, образуют споридии и дикариотические гифы, которые инокулируют колеоптиле (Кривченко, 1984). Наиболее благоприятная температура почвы для развития возбудителя составляет 10–25 °C. Потеря сортами устойчивости объясняется появлением новых вирулентных рас. Исследования многих авторов подтверждают, что первый этап при работе с головневыми грибами заключается в определении расового состава популяции в конкретной агроклиматической зоне (Заушинцена и др., 2005; Христов и др., 2007; Свиркова и др., 2016; Орлова, Бехтольд, 2019).

Список литературы

1. Бахарева Ж.А. Изучение расового состава головневых заболеваний зерновых культур в Западной Сибири. В: Проблемы селекции и семеноводства полевых культур в Сибири. Новосибирск, 1978;93-96.

Bakhareva Zh.A. The study of the racial composition of smut diseases of grain crops in Western Siberia. In: Problems of selection and seed production of field crops in Siberia. Novosibirsk, 1978;93-96. (in Russian).

2. Бахарева Ж.А. Устойчивость зерновых культур к головневым болезням в Западной Сибири. Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Новосибирск, 1981.

Bakhareva Zh.A. Resistance of grain crops to smut diseases in Western Siberia. Cand. Sci. (Agricul.) Dissertation. Novosibirsk, 1981. (in Russian).

3. Бахарева Ж.А., Христов Ю.А. Создание сортов зерновых культур, устойчивых к головневым заболеваниям в Западной Сибири. Новосибирск: СибНИИРС, 2003.

Bakhareva Zh.A., Khristov Yu.A. Creation of varieties of grain crops resistant to smut diseases in Western Siberia. Novosibirsk: SibNIIRS Publ., 2003. (in Russian).

4. Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. М.: Наука, 1986.

Vavilov N.I. Plant immunity to infectious diseases. Moscow: Nauka Publ., 1986. (in Russian).

5. Градобоева Т.П., Баталова Г.А. Влияние факторов среды на устойчивость овса к пыльной головне. Зерновое хозяйство России. 2020;3(69):72-76. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-69-3-72-76 EDN: AHYJVH

Gradoboeva T.P., Batalova G.A. The effect of environmental factors on oats resistance to loose smut. Grain Economy of Russia. 2020;3(69):72-76. 10.31367/2079-8725-2020-69-3-72-76. (in Russian). DOI: 10.31367/2079-8725-2020-69-3-72-76.(inRussian) EDN: AHYJVH

6. Заушинцена А.В., Сартакова С.В., Чуманова Н.Н. Расовая дифференциация видов головни овса в Западной Сибири. В: Доклады и сообщения 9-й генетико-селекционной школы-семинара. Новосибирск, 2005;330-334. EDN: YYXJSS

Zaushintsena A.V., Sartakova S.V., Chumanova N.N. Racial differentiation of oat smut species in Western Siberia. In: Reports and messages of the 9th genetic breeding school-seminar. Novosibirsk, 2005;330-334. (in Russian).

7. Кривченко В.И. Устойчивость зерновых колосовых к возбудителям головневых болезней. М.: Колос, 1984.

Krivchenko V.I. Resistance of grain crops to pathogens of smut diseases. Moscow: Kolos Publ., 1984. (in Russian).

8. Мешкова Л.В., Николаев П.Н., Васюкевич С.В., Сабаева О.Б., Пяткова О.В. Иммунологические исследования ячменя и овса по устойчивости к природным популяциям головнёвых заболеваний. Достижения науки и техники АПК. 2020;34(10):43-49. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11006 EDN: YKKWLF

Meshkova L.V., Nikolaev P.N., Vasyukevich S.V., Sabaeva O.B., Pyatkova O.V. Immunological characteristics of barley and oats for resistance to natural populations of smut diseases. Achievement of Science and Technology in Agro-Industrial Complex. 2020;34(10):43-49. 10.24411/0235-2451-2020-11006. (in Russian). DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11006.(inRussian)

9. Мешкова Л.В., Пяткова О.В. Мониторинг популяций возбудителей головневых заболеваний овса в Омской области. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017;11(157):13-18. EDN: ZRCKZZ

Meshkova L.V., Pyatkova O.V. Monitoring of pathogen populations of smuts of oats in the Omsk region. Bulletin of the Altai State Agrarian University. 2017;11(157):13-18. (in Russian). EDN: ZRCKZZ

10. Николаев П.Н., Аниськов Н.И., Юсова О.А., Сафонова И.В. Адаптивность урожайности ярового овса в условиях Омского Прииртышья. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2019;179(4):28-38. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-28-38 EDN: VSSXWK

Nikolaev P.N., Aniskov N.I., Yusova O.A., Safonova I.V. Adaptability of spring oat yield in the environments of the Near-Irtysh area in Omsk province. Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2019;179(4):28-38. 10.30901/2227-8834-2019-28-38. (in Russian). DOI: 10.30901/2227-8834-2019-28-38.(inRussian) EDN: VSSXWK

11. Орлова Е.А., Бехтольд Н.П. Характеристика генофонда яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) по устойчивости к пыльной головне в условиях лесостепи Западной Сибири. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019;23(5):551-558. DOI: 10.18699/VJ19.524 EDN: PIVINY

Orlova E.A., Baechtold N.P. Characteristics of the gene pool of spring wheat (Triticum aestivum L.) for resistance to loose smut in the foreststeppe of Western Siberia. Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019;23(5):551-558. 10.18699/VJ19.524. (in Russian). DOI: 10.18699/VJ19.524.(inRussian) EDN: PIVINY

12. Пестова Л.В. Изучение исходного материала овса на устойчивость к пыльной головне с целью использования в селекции в условиях Западной Сибири. Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Новосибирск, 1981.

Pestova L.V. The study of the source material of oats for resistance to loose smut for the purpose of using in breeding in the conditions of Western Siberia. Cand. Sci. (Agricul.) Dissertation. Novosibirsk, 1981. (in Russian).

13. Свиркова С.В., Старцев А.А., Заушинцена А.В. Болезни овса в Западной Сибири и генетические источники устойчивости. Известия ТСХА. 2016;1:108-115. EDN: VPQBJH

Svirkova S.V., Startsev A.A., Zaushintsena A.V. Oats diseases in Western Siberia and genetic sources of resistance. Izvestiya TSHA. 2016;1:108-115. (in Russian). EDN: VPQBJH

14. Христов Ю.А., Бахарева Ж.А., Орлова Е.А., Сочалова Л.П. Иммунологические исследования в селекционном процессе основных сельскохозяйственных культур. Достижения науки и техники АПК. 2007;12:14-16. EDN: IRMOKD

Khristov Yu.A., Bakhareva Zh.A., Orlova E.A., Sochalova L.P. Immunological studies in the selection process of the main agricultural crops. Achievement Sci. Technol. Agro-Industrial Complex. 2007;12:14-16. (in Russian).

15. Nielsen J. A collection of cultivars of oats immune or highly resistant to smut. Can. J. Plant Sci. 1977;57(1):199-212. DOI: 10.4141/cjps77-028

Выпуск

Другие статьи выпуска

В обзорной статье приведены результаты исследований, свидетельствующие об участии внеклеточных нуклеиновых кислот в процессах регенерации поврежденной ткани. Высвобождаемые из поврежденных клеток нуклеиновые кислоты в качестве аларминов, выступая лигандами для эндосомальных толл-подобных рецепторов (TLRs), активируют их и через TLR-зависимый механизм индуцируют стерильное воспаление, которое необходимо для восстановления повреждения. Нарушение регуляции процессов воспаления может привести к развитию различных патологий. Критическим является переход от фазы воспаления к фазе пролиферации. Этот переход сложно и четко регулируется, однако тонкости управления до конца не выяснены.

Для ускорения получения новых сортов мягкой пшеницы, накапливающих антоциановые соединения в зерне, ранее нами разработаны внутригенные ДНК-маркеры к регуляторным генам Pp и Ba, контролирующим биосинтез антоцианов в перикарпе и алейроновом слое зерновки соответственно. В настоящей работе эти маркеры совместно со сцепленными с целевыми микросателлитными маркерами апробированы при создании линий мягкой пшеницы на основе сорта Элемент 22 и селекционной линии BW49880, накапливающих антоцианы в перикарпе, алейроне и в обоих перечисленных слоях зерновки одновременно. В качестве доноров антоциановой пигментации использованы изогенные линии с окрашенными зерновками, созданные ранее на генетическом фоне сорта Саратовская 29. Оценено суммарное содержание антоцианов в цельнозерновой муке данных линий. Этот показатель зависел от генотипа, увеличиваясь в ряду: краснозерный < фиолетовозерный < голубозерный < чернозерный; за исключением фиолетовозерной линии, полученной на основе BW49880 (накапливающей одновременно Zn) и достоверно не отличавшейся от чернозерных линий. Обсуждается применение полученных линий в качестве перспективных доноров генов биосинтеза антоцианов для создания новых сортов пшеницы с повышенным содержанием антоцианов.

Факультативные формы тритикале могут давать потомство как после осеннего, так и весеннего сева. Вопрос, при каком типе сева их целесообразней выращивать, решается экспериментально. Цель данной работы заключается в определении способа сева факультативных форм тритикале, при котором они в большей степени реализовывают положительные свойства и потенциал продуктивности в условиях Новосибирской области. В 2020 и 2021 гг. после осеннего и весеннего сева изучены размещенные по черному пару по общепринятой методике полевого опыта факультативные формы тритикале, созданные из двух озимых сортов и четырех яровых коллекционных образцов. Тритикале Цекад 90/5 и Сирс 57/2/4, полученные из озимых сортов, показали длительный вегетационный период и высокую перезимовку (97.5-100 %) в отличие от четырех форм, выделенных из яровых коллекционных образцов - Укро, Квадро, Ульяна, Лотас, у которых этот показатель варьировал от 37.5 (Укро) до 80 (Лотас) %. У всех форм увеличились натура зерна, масса 1000 зерен, длина соломины, число колосков в колосе, а число зерен и длина колоса уменьшились (кроме Укро) при осеннем севе по сравнению с весенним. Число продуктивных стеблей после осеннего сева и перезимовки было существенно выше, чем после весеннего сева, у трех форм: Цекад 90/5, Сирс 57/2/4 и Квадро. У других трех форм, наоборот, растения после весеннего сева были более кустистыми. У тритикале Цекад 90/5 и Сирс 57/2/4 продуктивность зерна была значительно выше при осеннем севе, чем при весеннем. У четырех форм, выделенных из яровых коллекционных образцов, показатель продуктивности зерна оказался выше при весеннем севе. Таким образом, у факультативных форм тритикале, созданных из озимых сортов, лучшие показатели селекционно ценных признаков проявляются после осеннего сева, а у факультативных форм, созданных из яровых коллекционных форм, - после весеннего сева.

Представлен обзор шкал для оценки роста и развития злаков. Выделены классификации, посвященные оценке внешнего развития растений (фенологические шкалы Фикеса, Задокса, Хауна, BBCH) и развития апикальной меристемы. Кроме того, проанализированы двенадцать этапов органогенеза, а также указан их вклад в формирование элементов продуктивности. Приведено сравнение шкал роста и развития пшеницы, показано, как они соотносятся между собой.

Внесение аллелей улучшенного качества волокна от Gossypium barbadense L. в сорта широко культивируемого хлопчатника Gossypium hirsutum L. требует межвидовой интрогрессии, что предполагает использование линий с замещением отдельных хромосом. В данной работе при создании таких линий обнаружена тенденция снижения скрещиваемости, а также завязываемости и всхожести гибридных семян с увеличением числа беккроссов, выяснение причин которой представляет значительный интерес. При изучении скрещиваемости 12 моносомных и одной монотелосомной линий хлопчатника G. hirsutum с анеуплоидными гибридами BC 1 F 1 выявлены различия в скрещиваемости (от 7.14 до 100 %), причем в восьми вариантах наблюдалось увеличение в BC 2 F 1 по сравнению с гибридами BC 1 F 1, тогда как в пяти вариантах - уменьшение (до 7.14 %). У гибридов BC 3 F 1 определено значительное снижение скрещиваемости во всех вариантах (от 3.85 до 33.33 %), за исключением одной линии. В целом на протяжении четырех поколений зарегистрировано линейное снижение скрещиваемости в двух беккроссных вариантах (с линиями Мо17 и Тело21). Завязываемость гибридных семян также существенно различалась в BC 2 F 1, где в девяти вариантах наблюдалось снижение числа семян (от 8.43 ± 2.16 до 64.35 ± 4.47 %), а в четырех - увеличение по сравнению с гибридами BC 1 F 1. Для гибридов BC 3 F 1, наоборот, было характерно увеличение завязываемости семян в восьми вариантах, тогда как в трех - значительное снижение (от 7.14 ± 3.97 до 41.46 ± 7.69 %). Чередование высоких и низких показателей скрещиваемости и завязываемости семян объяснялось межвидовыми особенностями, специфичностью нехваток и генетической обусловленностью такого снижения у исходных моносомиков. Выявлено снижение всхожести беккроссных семян BC 2 F 1 в шести вариантах скрещиваний (от 30.00 до 87.71 %), тогда как в семи других вариантах - увеличение по сравнению с гибридами BC 1 F 1. Гибриды BC 3 F 1 характеризовались снижением всхожести семян в пяти вариантах (от 44.00 до 82.35 %) и увеличением - в шести. Снижение всхожести происходило из-за низкого прорастания семян с нуллисомией по сравнению с дисомными сибсами, что приводило к задержке общих темпов всхожести. Показана перспективность изучения беккроссных семей с достаточным числом гибридов и высокой всхожестью семян для выявления моносомных генотипов с чужеродным замещением хромосом вида G. barbadense в процессе дальнейшего беккроссирования

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- НИИТПМ

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 175/1, Метро "Золотая нива", Автобус "Молодежная, Кошурникова"

- Юр. адрес

- 630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 10

- ФИО

- Рагино Юлия Игоревна (Руководитель)

- Контактный телефон

- +7 (383) 3730981

- Сайт

- https://iimed.ru/