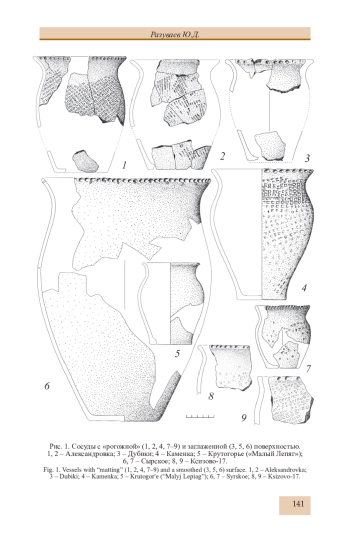

В статье характеризуется керамический комплекс поселений городецкой культуры, распространенных во второй половине I тыс. до н. э. в лесостепной части бассейна Дона. Его составляет лепная глиняная посуда кухонного назначения, столовая утварь практически отсутствует. Гончарные изделия имели как заглаженную, так и рельефно оформленную внешнюю поверхность («рогожную», «сетчатую», «бороздчатую»). Основной минеральной примесью, добавлявшейся в формовочную массу при их изготовлении, являлась дресва (дробленые минеральные породы). Часто применялись песок и шамот (дробленая керамика). Доминирующим типом посуды были горшки, об облике которых дают представление 24 реконструированных экземпляра. Выделены три основных и несколько единичных разновидностей формы этих сосудов. Менее многочисленны банки и чашки, которых в «целом» виде найдено три. Значительная часть сосудов была неорнаментированной, но большинство украшали по верху пальцевые защипы, насечки, проколы и наколы. Распространение в городецкой среде хорошо профилированных горшков, вытеснивших баночные формы, объясняется хозяйственным взаимодействием со скифоидной культурой, ареал которой охватывал южную часть региона.

Идентификаторы и классификаторы

- УДК

- 902. Архелогия

Хорошо профилированные горшки с плавно отогнутой шейкой по форме практически аналогичны скифоидным сосудам. Как показало сопоставление параметров и профилировок небольшой серии тех и других, степень близости порой превышает 90% (Разуваев, 2007). Сходство усиливает еще и однотипность таких видов орнамента, как пальцевые защипы и насечки по краю венчика, проколы и наколы по шейке.

Список литературы

1. Алихова А.Е. Древние городища Курского Посеймья // Материалы и исследования по археологии. № 113 / Отв. ред. А.И. Мелюкова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 86-129.

2. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. 247 с. EDN: TATSXP

3. Бобринский А.А. Метод количественной оценки сходства и различия форм керамики // Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г. М., 1972. С. 332-335.

4. Бобринский А.А. Механизмы встраивания и адаптации новых форм сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю.Б. Цетлин. М.: ИА РАН, 2018. С. 60-62.

5. Бирюков И.Е. Городище Перехвальское II // Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 3 / Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры, 1993. С. 51-60.

6. Бирюков И.Е., Голотвин А.Н. Поселение Чертовицкое VI на р. Воронеж (бассейн Верхнего Дона) // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 4 / Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т, 2009. С. 162-185.

7. Бирюков И.Е., Разуваев Ю.Д. Поселение скифо-сарматского времени у с. Каменка на Верхнем Дону // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 4 / Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т, 2009. С. 137-152.

8. Вихляев В.И. Керамика Новопшеневского городища в Мордовии // Советская археология. 1986. № 1. С. 198-208.

9. Вихляев В.И. Новые раскопки Теньгушевского городища (городецкий комплекс) // Древние поселения Примокшанья / Труды Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Вып. 104 / Отв. ред. М.Ф. Жиганов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1992. С. 76-103.

10. Вихляев В.И. Происхождение древнемордовской культуры. Саранск: Ист.-социол. ин-т Мордовского гос. ун-та им. Н.П. Огарева, 2000. 132 с.

11. Генинг В.Ф. Древняя керамика. Методы и программы исследования в археологии. Киев: Наукова Думка, 1992. 188 с.

12. Егорейченко А.А. Культуры штрихованной керамики. Минск: Белорусский гос. ун-т, 2006. 207 с. EDN: QPEQHV

13. Земцов Г.Л., Разуваев Ю.Д., Уваркин С.В. Городище скифского и гуннского времени у с. Мухино в правобережье Верхнего Дона // Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур: к 60-летию А.М. Обломского / Раннеслевянский мир. Вып. 19 / Ред. В.Е. Родинкова, О.С. Румянцева. М.: ИА РАН, 2017. С. 285-297. EDN: YYGOPZ

14. Зудина В.Н. О состоянии изученности культур оседлого населения раннего железного века в Самарском Поволжье // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции / Краеведческие записки. Вып. 15 / Отв. ред. Л.В. Кузнецова. Самара: Офорт, 2010. С. 101-110. EDN: RMHPCT

15. Козмирчук И.А., Разуваев Ю.Д. Городище “Малый Липяг” у с. Крутогорье на Верхнем Дону // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2 / Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий госпедуниверситет, 2001. С. 71-88. EDN: VMJHVT

16. Левенок В.П. Юхновская культура (ее происхождение и развитие) // Советская археология. 1963. № 3. С. 79-96.

17. Левенок В.П., Миронов В.Г. К вопросу о новом районе городецкой культуры на Дону // Советская археология. 1976. № 2. С. 15-32.

18. Либеров П.Д. Памятники скифского времени бассейна Северского Донца // Материалы и исследования по археологии. № 113 / Отв. ред. А.И. Мелюкова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 5-85. EDN: YNKASP

19. Медведев А.П. Поселение раннего железного века Студеновка 3 // Археология Доно-Волжского бассейна / Отв. ред. А.Т. Синюк. Воронеж: ВГПИ, 1993. С. 79-90. EDN: YUAWVV

20. Медведев А.П. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука, 1999. 160 с. EDN: RTWJRZ

21. Миронов В.Г. Хвалынские городища и их роль в истории городецких племен Поволжья // Исследования по археологии и этнографии Мордовской АССР. Труды МНИИЯЛИЭ. Вып. 39 / Ред. П.Д. Степанов. Саранск: Мордовское кн. изд-во, 1970. С. 67-83.

22. Миронов В.Г. Посуда городецкого слоя Березниковского городища (предварительное сообщение) // Античный мир и археология. Вып. 1 / Отв. ред. В.Г. Борухович. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1972. С. 37-45. EDN: THKOGN

23. Миронов В.Г. К вопросу об орнаментике городецкой посуды // Ученые записки Петрозаводского гос. ун-та. Т. XIX. Вып. 4. Петрозаводск: Петрозаводский госуниверситет, 1974. С. 85-95.

24. Миронов В.Г. Памятники городецкой культуры и проблема ее локальных вариантов: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М., 1976. 24 с.

25. Миронов В.Г. Городецкая культура: состояние проблем и перспективы их изучения // Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 4 / Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры, 1995. С. 68-89.

26. Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. // Материалы и исследования по археологии. № 72. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 152 с.

27. Обломский А.М., Разуваев Ю.Д. Материалы скифского времени с верхнедонского поселения Ксизово 17 // Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 13 / Отв. ред. В.В. Килейников. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т, 2009. С. 176-185. EDN: RLXFEJ

28. Обломский А.М., Разуваев Ю.Д. Исследования поселений городецкой культуры в верховьях р. Воронеж // Тамбовские древности. Археология Окско-Донской равнины. Вып. 4 / Отв. ред. С.И. Андреев. Тамбов: Тамбовский гос. ун-т, 2013. С. 39-54.

29. Разуваев Ю.Д. К вопросу о взаимодействии городецкого и скифоидного населения Верхнего Дона (по керамическим материалам) // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Международная Нижневолжская археологическая конференция. Волгоград, 12-15 ноября 2007 г.: тезисы докладов / Отв. ред. А.В. Кияшко, А.С. Скрипкин. Волгоград: ВолГУ, 2007. С. 62-65.

30. Разуваев Ю.Д. История изучения городецких древностей лесостепного Подонья // Археология восточноевропейской лесостепи / Отв. ред. И.Е. Сафонов. Воронеж: Изд-во Воронежского госуниверситета, 2009. С. 163-174. EDN: VYYECD

31. Разуваев Ю.Д. Фортификационно-жилой комплекс скифского времени на городище у деревни Дубики // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2015. № 1 (266). С. 148-151. EDN: TPIBSN

32. Разуваев Ю.Д. Античный керамический импорт на поселениях скифского времени в донской лесостепи: картографическое исследование // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 2. С. 15-24. DOI: 10.15688/jvolsu4.2017.2.2 EDN: YRJDYH

33. Разуваев Ю.Д. Оседлые этносы скифской эпохи в донской лесостепи: опыт сравнения хозяйственно-бытовых укладов // Уральский исторический вестник. 2019. № 1 (62). С. 63-70. DOI: 10.30759/1728-9718-2019-1(62)-63-70 EDN: YZIIJN

34. Разуваев Ю.Д. Александровское городище на окраине г. Ельца (к вопросу о культурной преемственности в скифо-сарматское время) // Археологическое наследие. 2022. № 1 (5). С. 57-72. EDN: JYIRCR

35. Разуваев Ю.Д., Моисеев А.В. Городище скифо-сарматского времени у с. Рябинки в правобережье Верхнего Дона (раскопки 2009 г.) // Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 14 / Отв. ред. И.В. Федюнин. Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2011. С. 209-219.

36. Салугина Н.П. Результаты технологического анализа керамики оседлых племен Самарского Поволжья в раннем железном веке и раннем средневековье // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Ранний железный век и средневековье / Ред. И.Н. Васильева, Г.И. Матвеева. М.: Наука, 2000. С. 216-246. EDN: YLUVHB

37. Сарапулкина Т.В. Керамический комплекс городецкой культуры на Дону // Археология восточноевропейской лесостепи. Сборник материалов II Международной науч. конференции, посвященной 100-летию М.Р. Полесских. Вып. 2. Т. 1 / Отв. ред. В.В. Ставицкий. Пенза, 2008а. С. 227-236.

38. Сарапулкина Т.В. Керамический комплекс городецкой культуры на Дону (дополнения к предыдущей публикации) // Археология восточноевропейской лесостепи: сб. материалов II Международной научной конференции, посвященной 100-летию М.Р. Полесских. Вып. 2. Т. 2 / Отв. ред. В.В. Ставицкий. Пенза, 2008б. С. 65-70.

39. Сарапулкина Т.В. Историографический обзор изучения городецкой культуры в Подонье // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 15(70). Вып. 12. С. 96-103.

40. Сарапулкина Т.В. Городецкая культура на Верхнем и Среднем Дону. Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 2010. 25 с. EDN: QEUNHT

41. Сарапулкина Т.В., Бирюков И.Е. Керамика Сырского городища городецкого времени // Археологическое изучение центральной России. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.П. Левенка (13-16 ноября 2006 года) / Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: ЛГПУ, 2006. С. 194-199.

42. Трубникова Н.В. Городецкие племена и связь их со скифами и сарматами // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. XXXIV / Отв. ред. А.Д. Удальцов. М.-Л.: АН СССР, 1950. С. 122-128.

43. Фоломеев Б.А. Окские городища // Археологические памятники раннего железного века Окско-Донского междуречья. Вып. 3 / Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань, 1993. С. 3-21.

44. Цетлин Ю.Б. Формы сосудов как объект анализа и источник исторической информации // Краткие сообщения Института археологии. 2014. Вып. 236. С. 374-378. EDN: UBOYLT

45. Шнирельман В.А. Керамика как этнический показатель: некоторые вопросы теории в свете этноархеологических данных // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 201 / Отв. ред. И.Т. Кругликова. М.: Наука. С. 49-56.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Ранняя венгерская история является областью исследований с весьма ограниченной источниковой базой. Таким образом археология, как наука с быстро увеличивающимися базами данных, имеет здесь первостепенное значение. Важно подчеркнуть, что для археологии также характерно использование всё большего числа естественнонаучных методов, которые придают импульс новым биоархеологическим исследованиям. Наиболее значительным археологическим достижением для венгерской предыстории в последние годы стало взрывное увеличение числа памятников типа Субботцев, оставленных венгерским населением в бассейне Среднего и Нижнего Днестра. В настоящее время на Среднем и Нижнем Днепре известно 10-12 памятников, которые можно связывать с областью Этелькёз. В находках из них хорошо отражены отношения с соседними, главным образом с северными славянскими районами, а также с византийской культурной средой Крыма. Помимо хронологии археологического материала, его характеристика также явно согласуется с картиной, нарисованной мусульманскими источниками о предках венгров IX в. Далее на восток наибольшую связь с венгерским этногенезом демонстрируют памятники Самарской Луки и Южного Урала. В качестве рабочей гипотезы можно утверждать, что самые ранние археологические следы предков венгров известны восточнее Уральских гор, на восток от челябинского Зауралья. Некая группа местного населения, по-видимому, мигрировала на запад. Это объединение появилось вскоре на левом берегу Волги, а его территория простиралась до границы Волжской Булгарии. Позднее часть этого населения осталась в Прикамье. Другая группа мигрировала на запад до 30-х гг. IX в., а затем поселилась на территории Северного Причерноморья.

В связи с активизацией интереса к мадьярской проблематике в изучении урало-поволжских древностей пробудился и интерес исследователей к проблемам кушнаренковско-караякуповских материалов. Несмотря на почти полувековой процесс изучения памятников караякуповской культуры, начавшийся еще в 60-х гг. XX в. Г. И. Матвеевой и активно развивавшийся в дальнейшем в работах В. Ф. Генинга, Н. А. Мажитова, В. А. Иванова, Г. Н. Гарустовича и др., авторы констатируют, что на данный момент караякуповские городища и поселения в целом в археологической литературе представлены незначительно. Целью настоящей работы является показать степень изученности и введения в научный оборот материалов городищ караякуповского типа и пополнить источниковую базу материалом, полученным в ходе новейших исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН на Кара-Якуповском и Кушнаренковском городищах. Вся керамика, полученная на Кара-Якуповском городище и большинство керамики с Кушнаренковского городища относятся к караякуповскому типу. Авторы заключают, что на современном этапе изучения караякуповских памятников следует провести более глубокий и систематический анализ поселенческих материалов и обратить особое внимание исследователей на вопросы, связанные с их топографическими особенностями размещения, системой взаимного расположения, внутренней структурой и способов жизнеобеспечения.

В статье публикуются результаты первых археологических раскопок на территории нового памятника эпохи великого переселения народов на северо-западе Башкортостана - Бустанаевского курганного могильника, расположенного на территории Бураевского района Республики Башкортостан. Памятник обнаружен в 2011 г., археологические исследования начались в 2015 г. под руководством А. Г. Колонских. Исследования памятника ведутся в рамках совместных исследований Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН и Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ. При исследовании кургана №45 было обнаружено одно одиночное погребение. Наряду с плохо сохранившимся костяком, в погребении обнаружен археологический материал, представленный двумя сосудами, наконечниками стрел и элементами ременной гарнитуры, выполненной в геральдическом стиле, костями лошади и железными удилами. Полученные данные позволяют предполагать, что некрополь оставлен носителями кушнаренковской археологической культуры, предварительная датировка погребения конец 6 - начало 7 в. н. э.

Статья посвящена введению в научный оборот и разноплановому исследованию коллекции клинкового оружия, сформированной в результате раскопок погребений жужанского времени некрополя Чобурак-I. Данный памятник расположен в Чемальском районе Республики Алтай. Анализируемая серия предметов вооружения ближнего боя включает три меча и шесть боевых ножей, выявленных в захоронениях четырех взрослых мужчин и одного подростка. Установлено, что комплекс длинноклинкового рубяще-режущего оружия представлен однолезвийными клинками без перекрестия и навершия, с полусегментовидным острием. Сохранившиеся боевые ножи с треугольным сечением клинка выделены в два типа, отличающихся прямой и наклонной в сторону лезвия рукоятью. Публикуемая коллекция демонстрирует характерные образцы вооружения кочевников Центральной Азии IV-V вв. н. э. Новые материалы раскопок подтверждают тезис о том, что мечи являлись статусной категорией предметов у населения Алтая эпохи Великого переселения народов. Захоронения с такими изделиями, исследованные в составе некрополя Чобурак-I, отличались представительным составом инвентаря, и, судя по имеющимся данным, принадлежали военачальникам или особо отличившимся профессиональным воинам.

В данной статье освещены результаты палеоантропологического анализа остеологического материала из могильника Мынтобе, датируемого ІІ-ІV веками н. э. Могильник Мынтобе расположен в 2 км южнее села Гани Муратбаева Келесского района Туркестанской области. Могильник состоит из более 600 бессистемно расположенных курганов разного размера. Все курганы с грунтовой насыпью. На могильнике в 2017 и 2022 годах были проведены археологические раскопки, в результате которых были вскрыты захоронения в катакомбах и наусе. Анализ погребальной традиции и подъемный материал позволяют исследователям говорить о принадлежности этих погребений племенам канглы. Поскольку погребения относятся к периоду канглы, теоретическая часть раскрывает вопросы расположения и политического устройства племен и, главное, определению палеопатологии мынтобинцев путем проведения макроскопического анализа обнаруженных скелетов. Результаты анализа позволили сделать предварительные выводы об образе жизни, социальной жизни и состоянии питания. При написании теоретической части статьи использовались электронные учебники и ресурсы из книжного фонда Национальной библиотеки Казахстана и библиотеки Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмета Ясави. Всего для палеоантропологического и палеопатологического анализа было отобрано 9 скелетов, из курганов № 3, № 6 и № 7. Палеоантропологические рассуждения в основном разделе написаны на основе материалов на турецком и английском языке из фондов библиотек Турции. Найденные скелеты были проанализированы макроскопически и выявлены многие заболевания, такие как остеоартроз (деформация суставов), остеофия, анкилозный спондилит, пяточная шпора, утолщение черепной кости, деформация нижнечелюстного сустава. Сделаны предварительные выводы о палеопатологии обнаруженных скелетов.

В публикации рассматриваются наконечники стрел из памятников пьяноборской культуры с различными знаками, нанесенными на изделия в процессе изготовления и использования. В ходе непосредственной работы с музейными коллекциями удалось выявить 38 экземпляров наконечников стрел с метками, которые происходят из 15 погребений пьяноборских могильников и одного поселенческого памятника. Варианты назначения нанесения знаков могут быть различны: от случайных до целенаправленных. Проведенный анализ показал, что часть знаков является лишь следами разметки материала при изготовлении изделия, другая часть может являться специально нанесенными знаками в процессе изготовления или в процессе использования. Считать знаки элементами систем письменности оснований нет. Хронологически рассмотренные находки соответствуют I в. до н. э. - II в. н. э. Распространение знаков на наконечниках стрел из пьяноборских памятников, вероятно, является эпохальным явлением, характерным для среднесарматского времени. Знаки являются не прямым копированием и точным заимствованием, а переработкой идеи маркирования предметов, с использованием собственных традиций начертания знаков.

Работа посвящена малоизученному и актуальному вопросу региональной специфики формирования и развития дионисийского культа и орфического учения, распространённых в Северном Причерноморье в период греческой колонизации VI-V вв. до н. э. На обширном скифском археологическом материале восточноевропейской зоны изучается оформление предметов конского оголовья, декорированных культовой символикой Диониса-Загрея. S-видные и Г-образные скифские псалии служат объектом исследования на предмет соответствия их формы начертаниям начальной буквы в греческом имени Загрея на костяных пластинках из Ольвии, которые являются первым эпиграфическим свидетельством проникновения орфического учения в Северное Причерноморье. Результаты выявляют семантическое наполнение формы скифских псалиев, имитирующей начертание буквы дзета - начальной буквы в имени Диониса-Загрея или служащая обозначением семёрки - числа, магического для приверженцев дионисийского культа и орфизма как религиозно-философского учения. Символики дионисийского культа и орфического учения, использованная скифами при изготовлении элементов декора конского снаряжения, выполняла апоторопеическую и мистическую функции для посвящённых или приближённых к этому культу, или служила определённым отличительным знаком в обществе. Дальнейшее изучение скифских артефактов на предмет наличия дионисийской символики позволят проследить степень распространения культа Диониса, произвести сравнительную характеристику с другими зонами скифо-сибирского мира и раскрыть семантическую нагрузку звериных образов в связи с формой изделий, декорированных в скифском зверином стиле.

Анализ материалов из поселения Водоба II демонстрирует сложный процесс развития позднекаргопольских древностей в окрестностях Белого озера. Обнаруженные керамические комплексы синкретичные. Выделяется керамика нескольких типов: сетчатая, подштрихованная, заглаженная с оттисками гребенчатого штампа, вятско-ветлужской культуры АКИО и гибридная. Именно такое сочетание в керамических наборах из поселений и определяет специфику позднекаргопольских древностей. Обозначаются два крупных этапа в развитии поселений этого региона: первый соотносится с первой половиной I тыс. до н. э., второй сопровождается распространением в данных областях в середине I тыс. до н. э. носителей культурных традиций вятско-ветлужской культуры АКИО и развитием на поселениях гибридных форм керамики (вплоть до III в. до н. э.). На втором этапе поселения округи Белого озера включаются в большой «гибридный мир» с керамикой близких типов, обладающих в разных регионах определённым своеобразием, что в первую очередь связывается с традициями формирования керамических комплексов в предшествующее время.

В статье представлены результаты анализа особенностей обжига керамической посуды белоярской и калинкинской культур, полученной в ходе раскопок восьми поселений первой половины раннего железного века в урочище Барсова Гора у западной окраины г. Сургута. В процессе производства сосуды обеих культур подвергались термической обработке слабой степени интенсивности. За исключением нескольких емкостей, они обжигались примерно в одинаковых условиях. Среди белоярской керамики выделяется комплекс с городища Барсов городок I/3. В нем представлены три группы горшков и банок, различающихся по степени интенсивности обжига: интенсивному, среднему и наименьшему. Разница в интенсивности обжига керамики была обусловлена не колебаниями температуры в кострищах и очагах, а различиями в навыках мастеров. Эти различия могли проявляться в температуре и/или длительности обжига, времени выдержки емкостей в кострах и очагах, конструктивных особенностях теплотехнических устройств и т. д. В коллекции посуды калинкинской культуры по интенсивности обжига выделяется группа сосудов с селища Барсова Гора III/20, изготовленных из высокозапесоченных глин. На диаграмме сохранности глинистого компонента значения по таким образцам располагаются ближе к ее центру. Особенно это характерно для сосуда 32, который обжигался более интенсивно, чем все остальные изделия этой группы. Соответствующие характеристики трех сосудов селища Барсова Гора III/12 на той же диаграмме максимально удалены от начала координат. Это также отличает их от остальной посуды этого памятника и свидетельствует о менее интенсивном обжиге. Реконструировать конкретные типы и конструктивные особенности устройств для обжига керамики, использовавшихся гончарами белоярской и калинкинской культур, пока невозможно. Можно только предположить, что посуда обжигалась в кострищах и очагах.

Новые находки каменных скульптур эпохи ранних кочевников - явление достаточно редкое. Поэтому, публикация таких новых изваяний предскифского времени, к тому же ещё и двух сразу, должна представлять интерес. Тем более, что обе стелы были найдены в весьма ограниченном районе Северо-Западного Причерноморья, и каждая из них имеет своеобразную иконографию и довольно оригинальный предметный репертуар. Стела из с. Каиры представляет собой тип столбообразных изваяний. Наиболее оригинальным изображением на ней является круглый щит с довольно пышной орнаментальной композицией. Стела из Александровки относится к стелам-плитам. Эта разновидность скульптуры, возможно, является промежуточным звеном между сугубо фалломорфными (киммерийскими) и антропоморфными (скифскими) изваяниями. Поскольку столбообразные стелы и стелы-плиты являются маркерами относительной хронологии - первые ранние, вторые - поздние, то это может означать, что в верховьях Тилигульского лимана в довольно ограниченном районе традиция установки киммерийских изваяний сохранялась достаточно длительное время.

В настоящей работе ставится задача публикации новых данных радиоуглеродного датирования кургана 1 в могильнике Болдырево IV, отличающегося четкой стратиграфией и неординарностью погребального обряда в сравнении с известными некрополями ямной культуры. Курган 1, один из наиболее крупных в Поволжье и в Южном Приуралье, исследован в 2019-2020 гг. Ранний горизонт представляли две небольшие насыпи над погребениями детей, окруженные рвами, состоявшими из отдельных ям. Позднее между курганами для детей было совершено коллективное погребение пяти взрослых человек в огромной по размерам и сложной по конструкции погребальной камере, над которым и был сооружен большой курган, перекрывший также и оба детских кургана. Все основные погребения под ранними насыпями и погребение 5 под большой насыпью представляют единый культурный и эпохальный комплекс, принадлежат ямной культуре. Согласно археологическим и палеопочвенным данным строительство кургана 1 происходило планомерно в течение интервала времени, который определен примерно в 200 лет. Радиоуглеродное датирование показало, что сооружение кургана происходило в пределах калиброванного интервала 3300 - 2600 лет ВС. Уточнение нижней и верхней границ этого интервала затруднительно по ряду причин. Площадка, видимо, до и по ходу строительства кургана являлась местом сакральных церемоний и общественных собраний многих родовых кланов ямной культуры. Впускное погребение двух женщин было совершено на вершине кургана в финале бронзового века.

Статья посвящена реконструкции технологии изготовления сланцевых ножей эскимосов Чукотки и Русской Америки, полученных в ходе археологических раскопок и этнографических сборов. Для достижения поставленной цели применялась комплексная методика изучения артефактов. В первую очередь был проведен трасологический анализ, позволивший детально зафиксировать на поверхностях ножей следующие следы обработки: оббивка, пикетаж, шлифовка и сверление. Кроме того, изучались археологические находки абразивных камней и лучковых сверл, которые могли быть использованы для шлифовки ножей и сверления сквозных отверстий при их креплении в рукоятях. Зафиксированная однотипность большинства технологических признаков как на археологических, так и на этнографических артефактах неоспоримо свидетельствует об общности приемов их изготовления. Эти данные легли в основу экспериментального моделирования. Конкретной целью опытов являлось выяснение особенностей обработки сланца и способов изготовления из него реплик женских и мужских ножей, аналогичных оригинальным изделиям эскимосов. Сланцевое сырье для экспериментальных реплик было подобрано по результатам петрографического анализа орудий, найденных на древнеэскимосском поселении Эквен. Крепление рукоятей реконструировалось на основе археологических и этнографических данных о применении связочного материала и клеевого состава. Выявленные и интерпретированные с помощью комплексной методики технологические следы на поверхностях археологических и этнографических артефактов позволили не только охарактеризовать способы изготовления ножей, но и доказать идентичность их производства, что является важным свидетельством длительности бытования производственных традиций, сохранившихся на Чукотке со времени существования древнеберингоморской культуры I тыс. н. э. до времени этнографических наблюдений, сделанных в XIX-XX вв.

Статья представляет результаты анализа изучения образа рыбы в наскальном творчестве древних охотников и рыболов Северной Европы (финал VI - III тыс. до н. э.). В ходе исследования изучено 134 фигуры рыбы на 6 писаницах и в 17 скоплениях петроглифов Фенноскандии. Малая доля фигур рыбы по отношению к общему числу изображений на скалах региона, при высокой доле рыболовства в первобытной экономике, установленной по костным остаткам на нео-энеолитических стоянках, позволяет предполагать мифологическую подоснову рассматриваемых образов. Пространственные различия в облике фигур рыб на территории Северной Европы позволяют выделить две области (западную и восточную), кардинально отличающиеся по стилю изображения ихтиоморфов. В наскальном творчестве нашли отражение в основном представители наиболее крупных видов рыб, обитавших на территории региона: сом, осетр, палтус, щука, лосось, сиг. В костных остатках на стоянках, расположенных неподалеку от скоплений наскальных изображений, доминирующими являются обычно другие виды рыб: судак, треска. В композициях промысла рыбы, как и в других охотничьих сценах, выбитых на петроглифах Фенноскандии, представлены только активные способы ее добычи, хотя имеются многочисленные археологические данные использования жителями региона для ловли рыбы и иных животных разного типа ловушек.

Статья посвящена итогам исследования в Республике Марий Эл стоянки Сокольный XVII. Представлена история изучения памятника. Дается природно-географическое описание территории стоянки. Приводятся сведения о стратиграфических напластованиях и распределении артефактов на площади раскопа. Вводятся в научный оборот результаты палинологического анализа культурного слоя. Керамическая коллекция состоит из 52 сосудов. Осуществлено изучение технологии изготовления керамики на основе историко-культурного подхода. Проводится анализ элементов и мотивов орнамента. Определяются категории найденных в ходе раскопок орудий, сделаны общие статистические подсчёты. Исходя из результатов исследования, предлагается несколько выводов. Комплекс находок с поселения типологически близок ранненеолитическим материалам Марийского Поволжья, в то же время фиксируются некоторые локальные особенности. Результаты технико-технологического анализа керамики свидетельствуют о наличии нескольких видов исходного пластического сырья, при определенном однообразии формовочной массы. В эпоху неолита поселение располагалось среди смешанных широколиственно-хвойных лесов с преобладанием сосны. Радиоуглеродные даты, в совокупности с типологическими сопоставлениями, помогают определить время существования памятника в рамках второй половины VI тыс. до н. э.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- Академия наук РТ

- Регион

- Россия, Казань

- Почтовый адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- Юр. адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- ФИО

- Салахов Мякзюм Халимулович (Руководитель)

- E-mail адрес

- anrt@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (843) 2924034

- Сайт

- https:/www.antat.ru/