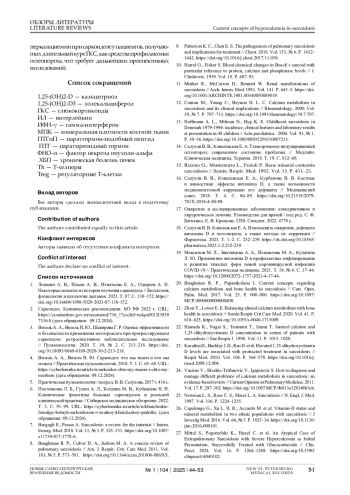

Резюме В настоящее время заболеваемость саркоидозом стремительно растет. И нередки случаи повышения кальция, на которые в современных клинических реалиях уделяется недостаточно внимания. Патология кальциевого обмена при этом заболевании имеет многосоставной характер и может не только усугубить состояние пациента, но и определить степень активности заболевания. В нашей статье рассмотрены основные звенья патогенеза нарушений обмена кальция при саркоидозе, так же нарушение функции почек, которые могут возникнуть вследствие данной патологии. Уделено внимание изменениям костного метаболизма у пациентов с саркоидозом как таковым (особенно на фоне терапии глюкокортикоидами), так и сформированными в результате длительно некомпенсированной гиперкальциемии. Также представлен алгоритм обследования пациента с гиперкальциемией при саркоидозе и обозначены пути коррекции изменений метаболизма кальция.

Идентификаторы и классификаторы

«Саркоидоз» происходит от греческого слова «саркоид» который означает «имеющий плоть или ткань», и греческого суффикса «-osis», определяющего «состояние», что приводит к поражению кожи других частей тела [1]. В современном представлении определение саркоидоза звучит так: это системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулем, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов [2–3]. Саркоидоз — многополярное заболевание, в связи с чем и клиническая картина при данной патологии достаточно разнообразна: от бессимптомных форм до тяжелых проявлений в виде прогрессирования заболевания и поражения многих органов и систем [4–5, 6].

Список литературы

1. Леншин А. В., Ильин А. В., Игнатьева Е. А., Одиреев А. Н. Некоторые аспекты из истории изучения саркоидоза // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2023. Т. 87. С. 138-152. DOI: 10.36604/1998-5029-2023-87-138-152

2. Саркоидоз. Клинические рекомендации. МЗ РФ 2022 г. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/736_1?ysclid=m4goif012l39397336.8 (дата обращения: 09.12.2024).

3. Визель А. А., Визель И. Ю., Шакирова Г. Р. Оценка эффективности и безопасности применения метотрексата при прогрессирующем саркоидозе: ретроспективное наблюдательное исследование // Пульмонология. 2020. Т. 30, № 2. С. 213-218. DOI: 10.18093/0869-0189-2020-30-2-213-218

4. Визель А. А., Визель И. Ю. Саркоидоз: что мы знаем и что мы можем // Практическая пульмонология. 2018. Т. 1. С. 65-68. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sarkoidoz-chto-my-znaem-i-chto-mymozhem (дата обращения: 09.12.2024).

5. Практическая пульмонология / под ред. В. В. Салухова. 2017 г. 416 с.

6. Постникова Л. Б., Гудим А. Л., Болдина М. В., Кубышева Н. И. Клинические фенотипы больных саркоидозом в реальной клинической практике // Сибирское медицинское обозрение. 2022. Т. 3. С. 91-99. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskiefenotipy-bolnyh-sarkoidozom-v-realnoy-klinicheskoy-praktike (дата обращения: 09.12.2024).

7. Bargagli E., Prasse A. Sarcoidosis: a review for the internist // Intern. Emerg. Med. 2018. Vol. 13, № 3. P. 325-331. DOI: 10.1007/s11739-017-1778-6

8. Baughman R. P., Culver D. A., Judson M. A. A concise review of pulmonary sarcoidosis // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2011. Vol. 183, № 5. P. 573-581. DOI: 10.1164/rccm.201006-0865CI

9. Patterson K. C., Chen E. S. The pathogenesis of pulmonary sarcoidosis and implications for treatment // Chest. 2018. Vol. 153, № 6. P. 1432-1442. DOI: 10.1016/j.chest.2017.11.030

10. Harrel G., Fisher S. Blood chemical changes in Boeck’s sarcoid with particular reference to protein, calcium and phosphatase levels // J. ClinInvest. 1939. Vol. 18. P. 687-93.

11. Muther R., McCarron D., Bennett W. Renal manifestations of sarcoidosis // Arch. Intern. Med. 1981. Vol. 141. P. 643-5. DOI: 10.1001/ARCHINTE.1981.00340050089019

12. Conron M., Young C., Beynon H. L. C. Calcium metabolism in sarcoidosis and its clinical implications // Rheumatology. 2000. Vol. 39, № 7. P. 707-713. DOI: 10.1093/rheumatology/39.7.707

13. Hoffmann A. L., Milman N., Byg K. E. Childhood sarcoidosis in Denmark 1979-1994: incidence, clinical features and laboratory results at presentation in 48 children // Acta paediatrica. 2004. Vol. 93, № 1. P. 30-36. DOI: 10.1080/08035250310007213

14. Салухов В. В., Ковалевская Е. А. Глюкортикоид-индуцированный остеопороз: современное состояние проблемы // Медлайн. Клиническая медицина. Терапия. 2018. Т. 19. С. 832-60.

15. Rizzato G., Montemurro L., Fraioli P. Bone mineral contentin sarcoidosis // Semin. Respir. Med. 1992. Vol. 13. P. 411-23.

16. Салухов В. В., Ковалевская Е. А., Курбанова В. В. Костные и внекостные эффекты витамина D, а также возможности медикаментозной коррекции его дефицита // Медицинский совет. 2018. Т. 4. С. 86-89. DOI: 10.21518/2079-701X-2018-4-90-99

17. Ожирение и ассоциированные заболевания: консервативное и хирургическое лечение. Руководство для врачей / под ред. С. Ф. Багненко, Е. В. Крюкова. СПб. Спецлит. 2022. 4778 с.

18. Салухов В. В. Ковалевская Е. А. Взаимосвязь ожирения, дефицита витамина D и остеопороза, а также методы их коррекции // Фарматека. 2023. Т. 1-2. С. 232-239. DOI: 10.18565/pharmateca.2023.1-2.232-239

19. Максимов М. Л., Звегинцева А. А., Исмаилова М. А., Кулагина Л. Ю. Применение витамина D в профилактике инфицирования и развития тяжелых форм новой коронавирусной инфекции COVID-19 // Практическая медицина. 2021. Т. 19, № 4. С. 37-44. DOI: 10.32000/2072-1757-2021-4-37-44

20. Baughman R. P., Papanikolaou I. Current concepts regarding calcium metabolism and bone health in sarcoidosis // Curr. Opin. Pulm. Med. 2017. Vol. 23. P. 000-000. DOI: 10.1097/MCP.0000000000000400

21. Zhou Y., Lower E. E. Balancing altered calcium metabolism with bone health in sarcoidosis // Semin Respir Crit Care Med. 2020. Vol. 41. P. 618-625. DOI: 10.1055/s-0040-1713009

22. Hamada K., Nagai S., Tsutsumi T., Izumi T. Ionized calcium and 1,25-dihydroxyvitamin D concentration in serum of patients with sarcoidosis // Eur Respir J. 1998. Vol. 11. P. 1015-1020.

23. Kavathia D., Buckley J. D., Rao D. et al. Elevated 1, 25-dihydroxyvitamin D levels are associated with protracted treatment in sarcoidosis // Respir Med. 2010. Vol. 104. P. 564-570. DOI: 10.1016/j.rmed.2009.12.004

24. Vucinic V., Skodric-Trifunovic V., Ignjatovic S. How to diagnose and manage difÏcult problems of calcium metabolism in sarcoidosis: an evidence-based review // Current Opinion in Pulmonary Medicine. 2011. Vol. 17. P. 297-302. DOI: 10.1097/MCP.0b013e328348b3cb

25. Newman L. S., Rose C. S., Maier L. A. Sarcoidosis // N. Engl. J. Med. 1997. Vol. 336. P. 1224-1235.

26. Capolongo G., Xu L. H. R., Accardo M. et al. Vitamin-D status and mineral metabolism in two ethnic populations with sarcoidosis // J Investig Med. 2016. Vol. 64, № 5. P. 1025-34. DOI: 10.1136/jim-2016-000101

27. Mittal S., Pogorzelski K., Huxel C. et al. An Atypical Case of Extrapulmonary Sarcoidosis with Severe Hypercalcemia as Initial Presentation, Successfully Treated with Glucocorticoids // Clin. Pract. 2024. Vol. 14. P. 1264-1269. DOI: 10.3390/clinpract14040102

28. Sharma O. P. Renal sarcoidosis and hypercalcaemia // Eur Respir Monograph 2005. № 10. P. 220-232.

29. Duzen O., Erkoc R., Begenik H. et al. The Course of Hypercalciuria and Related Markers of Bone Metabolism Parameters Associated with Corticosteroid Treatment // Renal Failure. 2012. Vol. 34, № 3. P. 338-342. DOI: 10.3109/0886022X.2011.648596

30. Sodhi A., Aldrich T. Vitamin D Supplementation: Not So Simple in Sarcoidosis // Am. J. Med. Sci. 2016. Vol. 352. P. 252-257. DOI: 10.1016/j.amjms.2016.05.027

31. Kamphuis L. S., Bonte-Mineur F., van Laar J. A. et al. Calcium and vitamin D in sarcoidosis. P. Issupplementation safe? // J. Bone Miner. Res. 2014. Vol. 29. P. 2498-2503. DOI: 10.1002/jbmr.2262

32. Glass A. R., Eil C. Ketoconazole induced reduction in serum dihydroxyvitamin D and total serum calcium in hypercalcemic patients // J. Clin Endocrinol Metab. 1988. Vol. 66. P. 934-8.

33. Визель А. А., Визель И. Ю. Саркоидоз: международные согласительные документы и рекомендации // РМЖ. 2014. № 5. C. 356-360.

34. Saidenberg-Kermanac’h N., Semerano L., Nunes H. et al. Bone fragility in sarcoidosis and relationships with calcium metabolism disorders: a cross sectional study on 142 patients // Arthritis Res Ther. 2014. Vol. 16, № 02. P. R78. DOI: 10.1186/ar4519

35. Tatsuno I., Suzuki S., Yoshida T. et al. Disease-related risk of vertebral fracture during glucocorticoid treatment of collagen vascular diseases // J Rheumatol. 2011. Vol. 38. P. 2270-2272. DOI: 10.2169/internalmedicine.50.4443

36. Montemurro L., Fraioli P., Rizzato G. Bone loss in untreated longstanding sarcoidosis // Sarcoidosis. 1991. Vol. 8, № 01. P. 29-34.

37. Лобанова К. Г., Ушанова Ф. О. Диагностика и лечение остеопороза: смена парадигмы // FOCUS Эндокринология. 2024. Т. 1, № 5. С. 65-73.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Вадим Иванович Мазуров — выдающийся российский клиницист, терапевт, ревматолог. Является признанным научным авторитетом, внесшим крупный вклад в развитие науки и подготовку научно-педагогических кадров, став для многих врачей Учителем. Он является широко известным в нашей стране и за рубежом ученым-клиницистом, внесшим огромный вклад в развитие отечественной терапии и ревматологии. Инициатор проведения в Санкт-Петербурге ежегодных конференций ревматологов Северо-Запада, а также председатеь и сопредседатель оргкомитетов целого ряда крупных терапевтических и ревматологических конгрессов. Вадим Иванович Мазуров — человек широкой души и огромного обаяния, имеющий непререкаемый авторитет среди медицинской общественности Санкт-Петербурга и России.

Цель работы

Выявить риск развития туберкулеза у пациентов, которые получают терапию с ГИБТ.

Целью нашего исследования является создание алгоритма дифференциальной диагностики легочного туберкулеза и саркоидоза на основе анализа фенотипических изменений клеток приобретенного иммунитета, циркулирующих в периферической крови.

Цель исследования

Изучить уровень и динамику заболеваемости населения Омской области некоторыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) за 2017–2023 гг.

Цель: Определить особенности развития тромбоцитопении при приеме антиэстрогенных препаратов с противоопухолевым эффектом.

Цель: оценить приверженность пациентов высокого и крайне высокого сердечно-сосудистого риска к гиполипидемической терапии в ходе повторных визитов к врачу

Выявить предикторы неблагоприятного прогноза у больных ИБС, перенесших КШ.

Оценить общую выживаемость (ОВ) пациентов с СОБ после алло-ТГСК.

Целью работы является разработка новых методов предиктивной диагностики ОПП у пациентов с ОКС.

Исследование посвящено оптимизации параметров искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у пациентов нейрореанимации с дыхательной недостаточностью. Индивидуальная настройка параметров, таких как дыхательный объем (VT), частота дыхания, концентрация кислорода (FiO₂) и положительное давление в конце выдоха (PEEP), улучшила оксигенацию и минимизировала риск повреждения легочной ткани.

Основные результаты включают улучшение газообмена, предотвращение коллапса альвеол с помощью PEEP и эффективную оксигенацию при минимальных уровнях FiO₂. Исследование подчеркивает важность персонализированных настроек ИВЛ и применения современных технологий мониторинга для улучшения результатов лечения критически больных пациентов.

Транзиторные потери сознания нередко встречаются в практике врачей разных специальностей. В основе этих состояний может находиться множество факторов, которые могут быть разделены на две большие группы — травматические и нетравматические. К потере сознания, не связанной с травмой, относят эпилептические приступы, а также синкопальные состояния. Среди последних важно выделить кардиогенные синкопе как наиболее значимые и часто встречающиеся. Они могут быть связаны с различными структурными патологиями сердца, а также нарушениям ритма и проводимости. Однако, сталкиваясь с кардиогенным синкопи у пациента с ранее установленным диагнозом эпилепсии, врач может попасть в трудную диагностическую ситуацию. Предшествующий диагноз, как правило, исходно наталкивает на мысль об очередном эпилептическом приступе. В статье проведены систематизация и анализ данных отечественной и зарубежной литературы по дифференциальной диагностике кардиогенных синкопе и эпилептических приступов. Представлено клиническое наблюдение пациента с эпилепсией в анамнезе и с транзиторной потерей сознания, возникшей ввиду пароксизма фибрилляции предсердий. Знание особенностей клинических проявлений данных состояний может помочь специалистам в постановке верного диагноза, а также в назначении необходимой терапии и профилактики осложнений фибрилляции предсердий.

Болезнь костей Педжета (деформирующий остеит) — заболевание скелета, при котором в одной или нескольких костях возникают очаги разрушения костной структуры с последующим избыточным и неполноценным ее замещением. Представлен клинический случай с редким вариантом этого заболевания в виде вовлечения в патологический процесс лопаточной кости.

Введение. МАСБП в настоящее время является значимой проблемой общественного здравоохранения, поражает более 30% мирового населения, и связана с преждевременной смертностью населения от многих причин. Инсулинорезистентность является одним из ведущих патогенетических звеньев МАСБП. По данным различных авторов, отмечается прямая связь между появлением лобулярного воспаления, баллонной дистрофии и уровнем ИР при НАЖБП у лиц с СД2, что обусловлено индуцирующим влиянием ИР на воспаление. У пациентов c МАСБП без СД2 влияние ИР на воспалительный процесс в печени остается мало изученным. Целью исследования явилась оценка связи степени ИР с показателями некротически-воспалительного процесса у пациентов МАСБП без сахарного диабета 2 типа (СД2). Материалы и методы. Обследовано 110 пациентов МАСБП: мужчин – 68 (61,8%), женщин – 42 (38,2%) в возрасте 50,5±10,8 года. Определялись традиционные печеночные тесты, а также цитокины ТНФ-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8, фрагменты цитокератина-18 (ФЦК-18). Рассчитывался индекс HOMA-IR по формуле (натощаковая глюкоза, ммоль/л)х(натощаковый инсулин, мкМЕ/мл)/22,5. Результаты. Инсулинорезистентность согласно HOMA-IR ≥2,6 выявлялась у 55 (50,0%) пациентов и не было таковой также у 55 (50,0%) пациентов. При сравнении лабораторных показателей при МАСБП с нормальным и повышенным HOMA-IR выявлялись достоверно более высокие уровни ФЦК-18, АЛТ, АСТ, ИЛ-1β и ИЛ-6, - у пациентов с наличием ИР. Такая же закономерность отмечалась в отношении показателей углеводного и липидного обменов. HOMA-IR продемонстрировал достоверные корреляционные связи с ФЦК-18, АСТ, с числом лимфоцитов и моноцитов периферической крови. Заключение. У 50,0% пациентов МАСБП до формирования СД2 имелся высокий уровень HOMA-IR, подтверждавший инсулинорезистентность. Ее наличие сопровождалось достоверным ростом биомаркеров гепатоцеллюлярной гибели и воспаления, что прогнозировало более тяжелое течение МАСБП.

К настоящему времени хорошо известно, что циркадные часы — это эволюционно сохранившийся механизм, который адаптирует физиологические процессы организма к циркадным циклам. Циркадные ритмы функций почек являются неотъемлемой частью физиологии почек.

Кратко рассмотрены наиболее известные общие данные о механизме работы циркадных часов, а также особенности течения некоторых нефрологических заболеваний с точки зрения циркадных ритмов.

Приходится констатировать, что исследований о влиянии циркадных ритмов на течение заболеваний почек крайне мало, особенно клинических исследований.

Резюме Введение. Аортальный стеноз (АС) – третья по частоте причина смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. АС является мультифакторным заболеванием, при этом дислипидемия – один из возможных этиопатогенеических механизмов его развития. Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) представляет собой генетическое заболевание с повышением уровня общего холестерина (ОХС) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) с рождения.

Цель: проанализировать вклад дислипидемии и повышенного уровня Лп(а) в формирование АС у пациентов с СГХС.

Материалы и методы. Обследовано 134 пациента с гетерозиготной СГХС (средний возраст 52,9±3,2 лет, мужчин 85 (63,4%)), из них у 10 (7,46%) пациентов выявлен АС. СГХС диагностировалась по критериям Dutch Lipid Clinic Network. Концентрацию липопротеида(а) (Лп(а)) измеряли с помощью турбометрического метода.

Результаты. У пациентов с СГХС и АС выявлены более высокие уровни ОХС (11,88±1,83 ммоль/л по сравнению с 9,85±1,47 ммоль/л без АС, р<0,01); ХС ЛНП (9,24±1,2 ммоль/л по сравнению с 7,23±1,34 ммоль/л без АС, р< 0,001). Уровень ТГ повышает ОШ АС в 2 раза (ОШ 1,97 [1,33; 2,87], р=0,0007). Увеличение Лп(а) на 1 единицу измерения (1 г/л) приводит к повышению ОШ АС в 10,6 раз (ОШАС = 10,5 [5,0; 21,9] p=0,0017).

Выводы: Повышение уровня ОХС и ХС ЛНП, ТГ, Лп(а) ассоциируется с развитием АС у пациентов с СГХС.

ВИЧ-инфекция является распространенным заболеванием, часто сопряженным с другими патологиями, в частности ревматологического профиля, такими как спондилоартриты. Наличие ВИЧ-инфекции может изменять течение спондилоартритов и накладывает ограничения на их лечение ввиду иммуонсупрессивного характера последнего. Вместе с тем прогресс в лечении ВИЧ-инфекции и спондилоартритов привел к изменению природного течения указанного сочетания болезней и появлению новых перспективных подходов к лечению пациентов с ВИЧ и СпА. В представленной работе произведена систематизация международного опыта лечения данной когорты пациентов с учетом современных тенденций.

Ожирение представляет определенную проблему в подборе медикаментозной терапии, требуя особого внимания при дозировании лекарственных средств, включая антибактериальные препараты. Фармакокинетические и фармакодинамические параметры у пациентов с ожирением могут существенно отличаться от таковых в общей популяции, что влияет на эффективность и безопасность антибиотикотерапии. Целью настоящего обзора является анализ текущих данных о дозировании антибиотиков среди пациентов с ожирением для оптимизации клинической практики и улучшения исходов лечения.

Исследование включает анализ современных научных публикаций, клинических рекомендаций и фармакокинетических данных, касающихся применения антибиотиков у пациентов с ожирением. Особое внимание уделяется изменению объема распределения, клиренсу, и коррекции доз в зависимости от индекса массы тела и других метаболических изменений, связанных с ожирением.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8

- Юр. адрес

- 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8

- ФИО

- Багненко Сергей Федорович (ректор)

- E-mail адрес

- info@1spbgmu.ru

- Контактный телефон

- +8 (812) 3387895

- Сайт

- https://itmo.ru