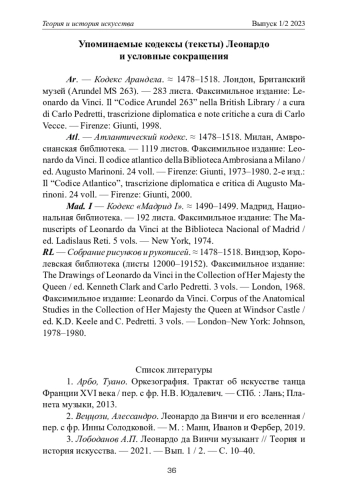

Статья продолжает исследование малоизвестного феномена творчества Леонардо да Винчи — его инновационных работ в области сценографии. В четвертой части анализируются в историко-текстологическом и искусствоведческом аспектах рукописные и иконографические материалы Леонардо к предполагаемой миланской постановке «Сказания об Орфее» на текст пасторальной драмы А. Полициано. Автор обращается к анализу рисунков Леонардо, фрагментов его записных тетрадей, относящихся к разработке сценического пространства, сценических механизмов и сценической пластики этой возможной постановки. Автор базируется на методологии комплексного текстового, иконографического и искусствоведческого анализа, что позволяет глубже показать историческое значение и место сценографических работ Леонардо да Винчи в культуре Высокого Возрождения, в становлении и развитии комплексной сценографии как знакового ансамбля. Автор приходит к выводу, что сценография «Орфея» — ключевой этап эволюции сценографического мышления Леонардо. Конструктивная организация игрового пространства, воплощенная в постановке «Орфея», преобразила не только все предшествовавшие типы конструктивно-декорационного оформления игровой площадки — агрегатный и симультанный, но и предварило новый путь развития европейской сценографии — пространственно-временное восприятие театрального представления

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Искусство

Постановка «Сказания об Орфее» (La Fabula di Orfeo) на текст пасторальной драмы выдающегося флорентинского поэта Анджело Полициано (1454‒1494), первой пьесы для театра на народном языке в итальянской драматургии (1490), могла быть осуществлена Леонардо в Милане между 1506‒1508 гг. Однако мы не располагаем ни точной датой представления, ни прямыми свидетельствами участия да Винчи в его сценографии, ни даже уверенностью, что этот спектакль состоялся — не сохранилось ни малейших откликов на эту работу винчианца.

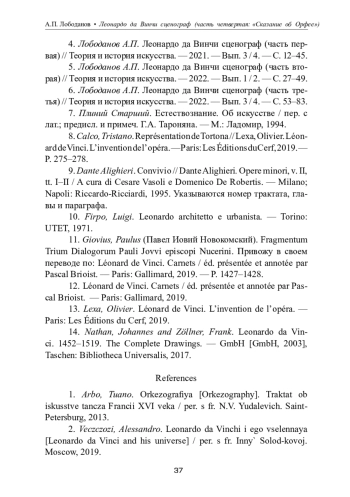

Список литературы

1. Арбо, Туано. Оркезография. Трактат об искусстве танца Франции XVI века / пер. с фр. Н.В. Юдалевич. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2013.

2. Веццози, Алессандро. Леонардо да Винчи и его вселенная / пер. с фр. Инны Солодковой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.

3. Лободанов А.П. Леонардо да Винчи музыкант // Теория и история искусства. - 2021. - Вып. 1 / 2. - С. 10-40. EDN: GGTTYL

4. Лободанов А.П. Леонардо да Винчи сценограф (часть первая) // Теория и история искусства. - 2021. - Вып. 3 / 4. - С. 12-45. EDN: ZGXXXL

5. Лободанов А.П. Леонардо да Винчи сценограф (часть вторая) // Теория и история искусства. - 2022. - Вып. 1 / 2. - С. 27-49. EDN: UCKVUN

6. Лободанов А.П. Леонардо да Винчи сценограф (часть третья) // Теория и история искусства. - 2022. - Вып. 3 / 4. - С. 53-83. EDN: DGIGKZ

7. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве / пер. с лат.; предисл. и примеч. Г.А. Тароняна. - М.: Ладомир, 1994.

8. Calco, Tristano. Représentationde Tortona// Lexa, Olivier. LéonarddeVinci. L’invention del’opéra.- Paris: Les Éditionsdu Cerf, 2019.- P. 275-278.

9. Dante Alighieri. Convivio // Dante Alighieri. Opere minori, v. II, tt. I-II / A cura di Cesare Vasoli e Domenico De Robertis. - Milano; Napoli: Riccardo-Ricciardi, 1995. Указываются номер трактата, главы и параграфа.

10. Firpo, Luigi. Leonardo architetto e urbanista. - Torino: UTET, 1971.

11. Giovius, Paulus (Павел Иовий Новокомский). Fragmentum Trium Dialogorum Pauli Jovvi episcopi Nucerini. Привожу в своем переводе по: Léonard de Vinci. Carnets / éd. présentée et annotée par Pascal Brioist. - Paris: Gallimard, 2019. - P. 1427-1428.

12. Léonard de Vinci. Carnets / éd. présentée et annotée par Pascal Brioist. - Paris: Gallimard, 2019.

13. Lexa, Olivier. Léonard de Vinci. L’invention de l’opéra. - Paris: Les Éditions du Cerf, 2019.

14. Nathan, Johannes and Zöllner, Frank. Leonardo da Vinci. 1452-1519. The Complete Drawings. - GmbH [GmbH, 2003], Taschen: Bibliotheca Universalis, 2017.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена влиянию традиций Московского художественного театра на литературное и критико-публицистическое творчество И. Л. Андроникова. Рассмотрены устные рассказы, в которых Андроников создает образы видных деятелей русского сценического искусства — А. А. Остужева, В. И. Качалова, Ф. И. Шаляпина, — пользуясь мастерством вживания в характер мысли, пластику героя, воспроизводя синтаксис его речи, тембр голоса, жесты, создавая портрет, который может быть узнан не только теми, кто знал прототипа лично, но и теми, кто представляет его через искусство рассказчика. В связи с этим освещены некоторые аспекты замысла и воплощения устных рассказов автора в свете положений системы К. С. Станиславского, таких как «правда переживаний», «кинолента роли», «метод физических действий», воспринятые Андрониковым через непосредственное наблюдение за искусством основателей МХАТа в годы его расцвета. Намечено явление синтеза мусических искусств в создании художественных образов

Э. В. Денисов вошел в историю музыки как смелый новатор, генератор новых идей, теоретик и исследователь искусства. Автор статьи анализирует фортепианные миниатюры, написанные Э. В. Денисовым в 1960–1980-е гг., в контексте новаторской концепции композитора в области музыкального жанра, стиля и композиционной техники XX в. Фортепианные миниатюры были для Э. В. Денисова глубочайшим способом выражения души, мыслей и эмоций, а также источником вдохновения в его новых творческих поисках. Произведения разных лет содержат развернутые, эмоционально наполненные мелодии и особую ритмическую систему: асимметричные сочетания, тактовые и нетактовые ритмические формы, ритмическую гармоническую последовательность, а также «серийность». Они обладают сочетанием богатой фактуры, нового ощущения звуковой геометрии и уникальности музыкального организационного пространства. В статье обобщаются рассмотренные особенности фортепианных миниатюр Э. Денисова, которые насыщены контрастами и сочетанием традиционных духовных устоев с новыми техниками композиторского письма, позволяющими воплощать новые идеи, для которых традиции стали источником вдохновения и мотивации

Статья посвящена музыкально-поэтическому творчеству талантливого русского писателя-песенника конца XIX — начала XX в. М. И. Ожегова. Особо подчеркивается, что, будучи выходцем из крестьян деревни Михино Нолинского уезда Вятской губернии, Ожегов хорошо знал жизнь крестьянина-бедняка и с большим сочувствием рассказывал о ней в своих прекрасных стихотворениях и песнях. М. И. Ожегов не имел возможности получить систематического общего и музыкального образования и все знания получил в основном посредством самообразования. Поэт-самоучка написал более сотни «песен в духе народа своего края», некоторые из которых, обладающие высокими художественными достоинствами, стали популярными песнями и романсами и входили в репертуар таких выдающихся русских певцов прошлого, как Ф. И. Шаляпин, С. Я. Лемешев, Н. А. Обухова, А. В. Нежданова. Они и сегодня звучат в концертных программах современных «романтиков романса». В статье рассматриваются важнейшие вехи биографии Ожегова, прошедшего нелегкий жизненный путь от крестьянина из вятской глубинки до известного московского поэта-песенника, автора нескольких поэтических книг, составителя популярных сборников песен, выходивших многотысячными тиражами, активного участника Суриковского литературно-музыкального кружка. Освещается история создания и песенного бытования лучших произведений музыкально-поэтического наследия Ожегова, которые получили вторую жизнь в качестве песен и романсов, стали практически народными. Отмечено, что заслуги М. И. Ожегова в области поэтического творчества еще в 1930 году оценила «Литературная газета», назвав его «оригинальным и, вероятно, единственным в русской литературе писателем-песенником»

В статье представлены основные тенденции развития современной отечественной оперы-ремейка — понятия и термина, введенного в музыковедческую практику автором данного исследования. Уточнено определение оперы-ремейка как разновидности альтернативной оперы. Автор полагает базисной причиной появления данной разновидности оперы философскую концепцию «возможных миров». Проанализированы литературоведческие и киноведческие труды, посвященные ремейку. Их изучение позволило экстраполировать некоторые позиции теории литературного ремейка в область музыкально-сценических жанров, в частности в оперу. Раскрыты основания появления и развития отечественной оперы-ремейка в начале XXI в. Представлен анализ произведений Г. Корчмара («НИГЕНО ЙИЕНЕГВЕ»), В. Кобекина («Гамлет»), И. Юсуповой («Донжуанский список Дон-Жуана»), С. Левковской («Кармен-perezagruzka»), принадлежащих к данному жанру. Дана типология опер-ремейков названных композиторов. Описаны нарративные, жанровые и фабульные трансформации, лежащие в основе типологии рассматриваемых сочинений. В результате анализа отечественных опер-ремейков начала XX в. автор приходит к выводу о том, что они представляют все типы: псевдоремейк (ремейк-реинтерпретацию) и постмодернистский ремейк (ремейк-деконструкцию и деструктивный ремейк)

Статья посвящена актуальным проблемам по вопросам обучения китайских студентов изобразительному искусству. Должное внимание в работе уделено общедидактическим принципам обучения студентов. Из года в год растет потребность в методиках, способствующих интенсификации учебного процесса подготовки в условиях расширения межкультурной коммуникации. Особое место при этом занимает российско-китайское сотрудничество. Разработка концептуальной основы художественного образования должна осуществляться с учетом деталей каждого из трех направлений: академического, традиционного и инновационного. Потому что эти различия носят качественный характер и не могут быть проведены на единой философской, дидактической и технической основе

Цель настоящей статьи — раскрыть мир китайской нефритовой миниатюры, дать представление об искусстве резьбы по полудрагоценному камню как об одной из древнейших художественных практик благопожелательной культуры в Китае. Показываются традиционные темы, виды, носители благопожеланий и специфика подходов к их интерпретации в нижнем сегменте размерного диапазона скульптуры, с учетом неповторимых живописно-фактурных возможностей каждого куска нефрита. Прослеживается работа механизмов символического смыслообразования в конструировании сюжетов, логика сюжетного синтеза благопожелательной символики с помощью конфигураций речевой выразительности. Рассматривается вопрос о конкретных формах пространственного воплощения этого синтеза. На примере коллекции, созданной мастерами современного нефритового промысла в районе Сюянь, устанавливается типология всего многообразия нефритовых миниатюр как одиночных и сложных пластических метафор. В свою очередь, с помощью культурно-исторического, семиотического, формально-композиционного анализа выявляются типы сложных метафор как композиционных решений большего или меньшего пространственного развития, статического или динамического характера, с участием одной и более доминант.

В статье рассматриваются научные основания для изучения художественно-образного своеобразия ансамбля костюма Югры, особенностей эстетического понимания мира жителей региона, отражение в вещах художественных, представлений в объектах и их композиционной структуры. Сохранение особого отношения к костюму и украшениям у хантов и манси обусловлено вложенными в них на протяжении многих столетий образными смыслами, которые рождались в процессе осмысления человеком самого себя и окружающего мира, и определения своего места в этом мире. В оценке потенциала костюма как объекта искусства имеют значение научные, культурные, технологические аспекты. Общая закономерность костюма обских угров хорошо прослеживается с эпохи бронзы. Это был всемирно-исторический процесс повсеместного распространения земледелия, скотоводства и металлургии. Древняя аутентичная основа материальных вещей ханты и манси является очень важным фактором для рассмотрения средствами искусства художественно-образного архетипа в культуре двух народов.

Статья посвящена исследованию ювелирных украшений с точки зрения использования материала в хронологических рамках эпох и стилей с целью выявления предпочтений в тенденциях выбора материала, некоторых способах его обработки, частично стилевой взаимосвязи материалов в одном произведении. Предлагаемые к рассмотрению эпохи — от первобытного искусства до общей характеристики ХХ столетия. Выбор эпох и территорий базируется на ярких этапах, в которые стали проявлены характерные черты стиля в ювелирных украшениях, тенденции изменения или важность сохранения использования материала. Также в статье представлена характеристика основных форм ювелирных украшений каждой рассматриваемой эпохи и функциональная нагрузка этих изделий, которая во многом определяла и материал. Затрагивается и социокультурное обоснование некоторых явлений в создании украшений, но данное исследование проявляет один из ракурсов в изучении ювелирных украшений, что предполагает дальнейшее исследование форм, развития технологий, их взаимосвязей в исследуемом объекте

В статье рассматривается феномен восприятия художниками Веймарской республики классического наследия мастеров предыдущих эпох. Читателю предлагается попытка осмысления семиотических свойств понятия «классического» и отношения к нему со стороны немецких живописцев межвоенной эпохи. Автор обосновывает актуальность данной проблематики в ракурсе государственной политики и специфики научных интересов современности. В статье рассмотрены работы художников разных направлений внутри реалистического искусства 1920–1930-х гг, веристов (О. Дикса, Г. Гросса, К. Хуббуха, Г. Шольца, Р. Шлихтера, М. Бекманна) и неоклассицистов (К. Шада, В. Пейнера, Е. Рютер-Рабинович), с учетом их авангардного прошлого и «дегенеративного» будущего. В ходе рассмотрения художественного материала были выявлены несколько уровней обращения к наследию старых мастеров от имитации формы средневековой алтарной картины — триптиха, сложной семантической интерпретации смыслов, до прямого цитирования, от острой сатиры на современное общество до изысканного юмора, обращенного на самих себя. В заключение автор отмечает парадокс: изучая работы художников новой вещественности и те образцы, интерпретация которых лежала в основе многих из знаковых произведений эпохи, оказывается, что в ее глазах понятие образцового имеет отношение преимущественно к тем периодам мирового искусства (северное возрождение, романтизм, импрессионизм), которые классическое искусствознание трактует как неклассические

Цель настоящей статьи — показать влияние В. В. Кандинского на художественные процессы в Китае XX в. Прослеживается резонанс между восточным эстетико-философским консерватизмом, многовековыми китайскими традициями символического выражения мировоззренческих смыслов и индивидуальных переживаний в пейзажных, натюрмортных, анималистических, сюжетно-бытовых композициях и революционными новациями общепризнанного первооткрывателя западного беспредметного искусства. Феноменом этого парадоксального резонанса и объясняется стремительное распространение в чрезвычайно инертной культурной среде приемов чуждого абстрактного экспрессионизма как самодостаточной системы отвлеченных живописно-пространственных отношений: цветовых, светотональных, линейно-ритмических. Благодаря обаянию новаторской живописи в комплексе с программой оригинальных теоретических положений, творчество В. В. Кандинского выполнило функцию проводника абстракционизма и модернизма. Более того, оно помогло китайским художникам вернуться к национальным первоосновам и показать их ценность миру, перспективность для гуманного человечества XXI в

Ранний русский символизм, как в целом искусство последней четверти XIX в., характеризуется процессом своего рода «модернизации», в ходе которой пласты культуры начала века, в первую очередь романтизма, вновь возвращаются в искусство на новых онтологических основаниях. Благодаря романтическому наследию искусство символизма как «переходное» получает в свое распоряжение символический инструментарий, который соответствует мифотворческому способу организации социокультурного пространства. В статье на примере творчества М. В. Нестерова показано, как внутренняя концепция символизма выражается через романтическую аллегорию, игравшую заметную роль при переходе художников конца XIX столетия от реалистических задач к метафорическим

Статья посвящена сложению и развитию изобразительной схемы в иконографии христианской святой Марии Магдалины, где она изображается в виде обособленной фигуры со своим главным атрибутом — алебастровым сосудом. По мере развития иконографического творчества в христианском искусстве и распространения культа этой святой ее образ выделяется из сюжетной композиции и обретает самостоятельность в культовом искусстве. Особое внимание уделяется процессам обмирщения в культовом искусстве, в результате которых отстраненные и «нездешние» молельные образы начинают трансформироваться в реалистические изображения, обнаруживающие портретное сходство с моделями. Как следствие — происходит смена художественных средств, а с ними и характер изображения, и его семантика. В связи с этим детально рассматриваются портреты мастеров Северного и Итальянского Ренессанса, в которых образ Марии Магдалины окончательно обретает светский характер и превращается в аллегорический портрет, типологически интегрированный в такую разновидность портретного жанра, как «портрет красавицы». Посредством сопоставительного анализа устанавливается связь между разными типами изображений в соответствии с их назначением, такими как книжная миниатюра, алтарный полиптих и станковая картина.

Статья посвящена изучению особенностей творческого метода крупнейшего мастера венецианского Возрождения Тициана Вечеллио, анализируемых на примере сравнительного рассмотрения двух его картин, выполненных на один и тот же сюжет, но относящихся к разным периодам творческой деятельности. Верному осмыслению изучаемой научной проблематики содействует привлечение понятий, заимствованных из классической риторики, с помощью которых оказывается возможным дать определение приемам творческой работы художника. Благодаря этому принципы поздней манеры Тициана могут быть проанализированы в контексте эстетической полемики середины XVI в. о сравнительных достоинствах крупнейших художественных школ той эпохи — центральноитальянской и венецианской

В статье сделана попытка акцентировать внимание на так называемых местах силы на пути следования Андрея Первозванного по территории Древней Руси. Отмечается наличие различных подземных тоннелей, колодцев и пещер в местах пребывания святого апостола. Более подробно рассматривается Валаамский архипелаг в Ладожском озере, ставший духовным центром Приладожских земель. Проводится анализ передвижничества преподобного Арсения, основателя Коневецкого православного монастыря на Ладоге. Можно предполагать, что христианские миссионеры направлялись именно к «местам силы» древних цивилизаций, проживающих в северных регионах Евразии. Таким образом, получилась своеобразная преемственность расположения православных обителей и культовых центров предшествующих эпох

В статье анализируются интермедиальные компоненты статей С. Н. Дурылина периода работы в ГАХН: «Пейзаж в произведениях Достоевского» (1926), «Киммерийские пейзажи Макс. Алекс. Волошина в стихах» (1927). В данных теоретических статьях автор показывает, как может быть решена проблема межсемиотических корреляций на примере анализа языка литературы языком живописи. С. Н. Дурылин сознательно уходит от описания изобразительности средствами только литературоведения, при рассмотрении онтологического пейзажа косых лучей в произведениях Ф. М. Достоевского он пробует привлечь инструментарий живописи и создает пейзаж-символ. Таким образом, писатель реализует идею показа диалога двух искусств, где языки двух искусств, не сливаясь, но синтезируясь особым образом, становятся декларацией интермедиальности. С. Н. Дурылин демонстрирует интермедиальные корреляции на уровне проекции концептуальных моделей одной художественной формы в другую (звуковая живопись, пейзажная ремарка, пейзаж-символ, пейзажная рама и т. д.). Писатель стремился в процессе анализа создать такой специфический язык, который бы учитывал смыслы многослойного художественного высказывания. В приложении к статье впервые публикуются тезисы и прения по докладу С. Н. Дурылина «Пейзаж в произведениях Достоевского» по материалам РГАЛИ.

Канонические конвенции — это типологические духовные синтагмы разных эпох, представленные в виде «канона / канонов», зависящих от понимания / считывания человеком образа мира, в связях и отношениях, с которым состоит человечество и частью которого человек и общество являются. В родовом отношении канон в искусстве предопределен образом референта или объектом поклонения. Канон учреждается со всей очевидностью знаменно. Но поиск тождественных канону пластических средств его раскрытия предполагает работу по выработке канонических правил. Появление нового канона происходит на сломе больших эпох и материализуется особым образом в триединстве факторов «матрицы бытия»: социальной организации общества, технологическом уровне производства, представлением о духовном, идейном содержании жизни. Канон-«морф» в искусстве палеолита выражен преимущественно в поклонении объектам биоценоза. В мезолите, неолите и эпохе металла «морф» сменяет канон-«морфема» в виде культурного архетипа образа мироздания, в котором есть человек и сотворившая мир сущность, с которой человек связан с помощью жертвы. Такой образ мира дошел до нас в структуре языка, мифа, сказки. Он развернут по вертикали и горизонтали в уровнях надземного и подземного пространств и представлен в разных мифопоэтических моделях сотворенного мира. Эта структура сохраняется в неолите и эпоху металла, но уточняется в деталях культурного предания. Древние цивилизации сохраняют образную мифо-морфологическую контекстность Мироздания как системы, но внутри них зарождается канон-«метаморфема», в частности, авраамическая монотеистическая идея образа мира, а в ряде регионов и культур — его моническая модель, признающая существование всего одной субстанции или одного типа субстанций. В монотеизме и монизме упраздняется идея множественности мифологических миров, соответственно меняется образ референта — им становится в одном случае личность Творца, а в другом — внеличностная, внепространственная и вневременная «субстанция», определенная в буддизме категорией «нирвана». Прежние канонические структуры не исчезают, но они соподчинены новым законам объектного и предметного содержания образа мира. С Нового времени возникает особая модальность средневекового канона — «антропоморфема» как сциентический центр картины мира — предикатив, в котором человек признается ее интеллектуальным центром. Эта образная линия в ХХ столетии ложится в основание еще одной модальности — «субъекта»-канона, в результате дерзновенной попытки подсознательного конструирования образа мира, т. е. в парадигматической модели его презентации. Сегодня все канонические формы присутствуют в мировой художественной культуре

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- Фонд "Дом Якоби"

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 123100, г Москва, Пресненский р-н, Шмитовский проезд, д 9/5, кв 30

- Юр. адрес

- 123100, г Москва, Пресненский р-н, Шмитовский проезд, д 9/5, кв 30

- ФИО

- Бурлука Оксана Семеновна (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______