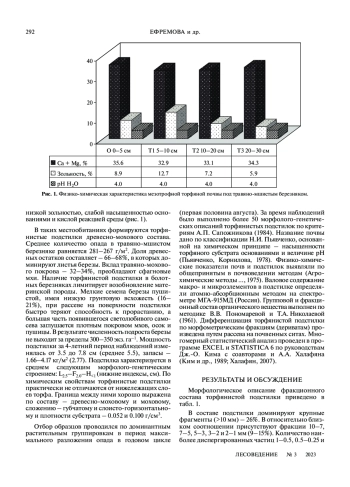

Изучались торфянистые подстилки мохово-древесного состава в насаждениях березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) травяно-мшистых групп типов леса в северной части междуречья Оби и Томи (географические координаты 56°23′186′′ с. ш., 084°32′519′′ в. д.). Подстилки характеризуются слабой насыщенностью основаниями – 35.6%, кислой реакцией среды – 4.0, зольностью – 8.9%. Среднее содержание макро- и микроэлементов образует следующий нисходящий ряд, мг/кг: Сa5105 > > Fe 4201 > Al3614 > K 986 > Mg893 > Mn 468 > Sr230 > Na 153 > Zn51 >Pb13 > Cu6.8 > Ni5 > Cr4.6 > Co 2.9 > Cd0.2. Согласно факторному анализу, состав минеральной компоненты подстилок в процессе деструкции растительных остатков на 57% определяется изменчивостью содержания тяжёлых металлов, на 37% – щелочных, щелочноземельных, Zn, Cd. Методом древовидной кластеризации морфометрические фракции растительных фрагментов (дериваты) организовались следующим образом: >10 мм, [(10–5) + + (5–3) + (3–2) + (2–1)] и [(1–0.5) + (0.5–0.25) + <0.25] мм. Дискриминантный анализ показал 100% попадание в соответствующую группу. Наибольший вклад в предсказание вносят Al и Са. По мере распада растительных фрагментов тяжелые металлы и алюминий последовательно накапливаются, щелочные и щелочноземельные металлы вымываются и наиболее активно – на стадии ферментации. Распределение минеральных компонентов в дериватах подстилок согласуется с их гумусным состоянием. В мелких морфометрических фракциях по сравнению с крупными фрагментами расширяется отношение (∑ГК + ∑ФК)/полисахариды, сужается величина С/N, накапливаются гуминовые и фульвокислоты главным образом 1-й фракции. Торфянистые подстилки характеризуются средним, умеренно опасным уровнем загрязнения: суммарный показатель загрязнения (Zc) – 18. В составе токсикантов доминируют Pb, Zn – химические элементы I класса опасности

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

Лесообразовательный процесс на болотах сопровождается формированием подстилки. Морфолого-генетическое строение подстилки является важнейшим показателем и фактором лесного почвообразования в современных условиях и в полной мере отражает скорость и направленность трансформации лесного опада (Богатырев и др., 2008; Mayer, 2008). Его деструкция под влиянием биологических и абиотических факторов обусловливает гетерогенность физико-химических и биохимических свойств растительного субстрата. К числу приоритетных показателей этих процессов относится зольность, которая в торфяных залежах болотных местообитаний служит важным индикаторам их лесопригодности. Ингредиенты зольного состава играют многообразную роль в формировании условий почвенной среды на болотах.

Список литературы

1. Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

2. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. Л.: Наука, 1980. 288 с.

3. Безносиков В.А., Лодыгин Е.Д., Кондратенок Б.М. Оценка фонового содержания тяжелых металлов в почвах европейского северо-востока России // Почвоведение. 2007. № 9. С. 1064–1070. EDN: IAZVUF

4. Бернатонис В.К., Архипов В.С., Здвижков М.А., Прейс Ю.И.,ТихомироваН.О. Геохимия растений и торфов Большого Васюганского болота. Большое Васюганское болото. Современное состояние и процессы развития. Томск: Институт оптики атмосферы СО РАН, 2002. С. 204-215.

5. Богатырев Л.Г., Демин В.В., Матышак Г.В., Сапожникова В.А. О некоторых теоретических аспектах исследования лесных подстилок // Лесоведение. 2004. № 4. С. 17–29. EDN: OVXXWV

6. Богатырев Л.Г., Алябина И.О., Маречек М.С., Самсонова В.П., Кириченко А.В., Коновалов С.Н. Подстилка и гумусообразование в лесных формациях Камчатки // Лесоведение. 2008. № 3. С. 28–38. EDN: ILAIBB

7. Богуш А.А, Бобров В.А., Климин М.А., Бычинский В.А., Леонова Г.А, Кривоногов С.К., Кондратьева Л.М., Прейс Ю.И. Особенности формирования отложений и концентрирования элементов в профиле торфяника Выдринский (Южное Прибайкалье) // Геология и геофизика. 2019. Т. 60. № 2. С. 194–208. DOI: 10.15372/GiG2019012 EDN: YXKDTN

8. Василевич Р.С. Макро- и микроэлементный состав мерзлотных бугристых торфяников лесотундры европейского северо-востока России // Геохимия. 2018. № 12. С. 1158–1172. EDN: YMNBNR

9. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. М.: Стандартинформ, 2008. 4 с.

10. Ефремова Т.Т., Аврова А.Ф., Ефремов С.П., Мелентьева Н.В. Стадийность трансформации органического вещества подстилок болотных березняков // Почвоведение. 2009. № 10. С. 1203–1212. EDN: KWISXD

11. Ефремова Т.Т., Ефремов С.П. Эколого-геохимическая оценка уровней загрязнения тяжелыми металлами и серой бугристых торфяников юга Таймыра // Сибирский экологический журн. 2014. № 6. С. 965–974. EDN: RCYREQ

12. Железнова О.С., Тобратов С.А. Роль растительности в регулировании потоков тяжелых металлов в подтаежных лесных экосистемах центра Восточно-Европейской равнины // Лесоведение. 2021. № 1. С. 11–27. EDN: QRPTQI

13. Инишева Л.И., Цыбукова Т.Н. Эколого-геохимическая оценка торфов юго-востока Зпадно-Сибирской равнины // География и природные ресурсы. 1999. № 1. С. 45–51. EDN: WGEGWT

14. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р., Олдендерфер М.С., Блэшфилд Р.К. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.

15. Леонова Г.А., Мальцев А.Е., Бадмаева Ж.О., Шавекин А.С., Рубанов М.В., Прейс Ю.И. Геоэкологическая оценка степени антропогенного загрязнения тяжелыми металлами экосистем верховых болот лесостепной зоны Западной Сибири // Экология промышленного производства. 2018. № 2(102). С. 64-73. EDN: XQOCXZ

16. Лесной фонд России (по данным государственного учёта лесного фонда по состоянию на 1 января 1998 г.). Справочник. М.: ВНИИЦлесресурс, 1999. 650 с.

17. Липатов Д.Н., Щеглов А.И., Манахов Д.В., Карпухин М.М., Завгородняя Ю.А., Цветнова О.Б. Распределение тяжелых металлов и бенз(а)пирена в торфяных олиготрофных почвах и торфяно-глееземах на северо-востоке о. Сахалин // Почвоведение. 2018. № 5. С. 551–562. EDN: XNSGCD

18. Мелентьева Н.В. Почвы осушенных лесных болот. Новосибирск: Наука. 1980. 128 с.

19. Московченко Д.В. Биогеохимические особенности верховых болот Западной Сибири // География и природные ресурсы. 2006. № 1. С.63–70. EDN: HTUITV

20. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: МГУ, 1990. 325 с.

21. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М.: Астрея-2000, 1999. 768 с.

22. Пономарева В.В., Николаева Т.А. Методы изучения органического вещества в торфяно-болотных почвах // Почвоведение. 1961. № 5. С. 88–95.

23. Пьявченко Н.И., Корнилова Л.И. О диагностических показателях типов торфа // Почвоведение. 1978. № 10. С. 146–153.

24. Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. М.: Недра, 1990. 335 с.

25. Сапожников А.П. Лесная подстилка – номенклатура, классификация и индексация // Почвоведение. 1984. № 5. С. 96–105. EDN: WGQPXH

26. Тарханов С.Н. Содержание серы и тяжелых металлов в хвойных насаждениях бассейна Северной Двины при аэротехногенном загрязнении // Лесоведение. 2011. № 3. С. 26–33. EDN: NUEIMR

27. Федорец Н.Г., Солодовников А.Н. Воздействие эмиссий Костомукшского горно-обогатительного комбината на лесные подстилки сосняков в северотаежной подзоне Карелии // Труды Карельского научного центра. 2013. № 6. С. 143–152. EDN: RUAHQT

28. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: Учебник. 3-е изд. М.: ООО “Бином-Пресс”, 2007. 515 с. EDN: WAVZLP

29. Щеглов А.И., Цветнова О.Б., Богатырев Л.Г. Экологическая роль лесных подстилок в миграции техногенных загрязнителей // Проблемы радиоэкологии и пограничных дисциплин. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2005. С. 248-268.

30. Bao K., Wang G., Jia L., Xing W. Anthropogenic impacts in the Changbai Mountain region of NE China over the last 150 years: geochemical records of peat and altitude effects // Environmental Science and Pollution Research. 2019. V. 26. № 8. P. 7512–7524. -w. DOI: 10.1007/s11356-019-04138 EDN: JRCCXQ

31. Bao K., Wang G., Pratte S., Mackenzie L., Klamt A.M. Historical variation in the distribution of trace and major elements in a poor fen of Fenghuang Mountain, NE China // Geochemistry International. 2018. V. 56. № 10. P. 1003–1015. EDN: QKDJTX

32. Ernst W.H.O. Evolution of metal tolerance in higher plants // Forest Snow & Landscape Research. 2006. V. 80. № 3. P. 251–274.

33. Fiakiewicz-Kozie B., Smieja-Król B., Palowski B. Heavy metal accumulation in two peat bogs from southern Poland // Studia Quaternaria. 2011. V. 28. P. 17–24. EDN: YCMRUJ

34. Jia L., Wang G., Liu J. Distribution and implications of the elements of peat profiles in the Jinbei bog of the Changbai Mountains // Wetland Sci. 2006. № 4. P. 187–192. (in Chinese with English abstract).

35. Mayer P.M. Ecosystem and decomposer effects on litter dynamics along an old field to old–growth forest successional gradient // Acta Oecologica. 2008. V. 33. № 2. P. 222–230. EDN: MKQKVZ

36. Maestri E., Marmiroli M., Visioli G., Marmiroli N. Metal tolerance and hyperaccumulation: Costs and trade-offs between traits and environment // Environmental and Experimental Botany. 2010. V. 68. № 1. P. 1–13. EDN: NBCHMJ

37. Orru H., Orru M. Sources and distribution of trace elements in Estonian peat // Global and Planetary Change. 2006. V. 53. P. 249–258.

38. Rausch N., Nieminen T., Ukonmaanaho L., Le Roux G., Krachler M., Cheburkin A.K., Bonani G., Shotyk W. Comparison of atmospheric deposition of copper, nickel, cobalt, zinc, and cadmium recorded by Finnish peat cores with monitoring data and emission records // Environmental Science and Technology. 2005. V. 39. P. 5989–5998. EDN: XOSTJB

39. Shotyk W. Natural and anthropogenic enrichments of As, Cu, Pb, Sb, and Zn in ombrotrophic versus minerotrophic peat bog profiles, Jura Mountains, Switzerland // Water Air Soil Pollut. 1996. V. 90. P. 375–405. EDN: YBUCBX

40. Sofo A., Scopa A., Remans T., Vangronsveld J., Cuypers A. Biochemical and functional responses of Arabidopsis thaliana exposed to cadmium, copper and zinc // The plant family Brassicaceae: contribution towards phytoremediation. 2012. V. 21. P. 239–263.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье приведен анализ исторических данных по организации и состоянию геоэкологических исследований в горных лесах России и Северного Кавказа. На примере регионального мониторинга горных лесных экосистем показана организация многоцелевого природопользования в пределах горных водосборных бассейнов. По результатам экспериментального материала, полученного многолетним мониторингом на комплексных лесогидрологических стационарах с постановкой активных экспериментов, даны рекомендации по лесопользованию в горах. Показан пример получения информации экспедиционными методами, а также компьютерное моделирование лесохозяйственного освоения в условиях горных регионов. Предложены научные принципы и экологические основы ведения хозяйства в лесах горных регионов страны

Опасность массовых размножений стволовых вредителей в Ленинградской области и Республике Карелии возрастает. Однако данные по состоянию их популяций на северо-западе европейской части России немногочисленны и весьма разнородны. Они включают материалы статей и обзоров санитарного и лесопатологического состояния, которые, в свою очередь, основываются на совершенно разных методических подходах к получению информации. Обобщение и анализ данных по увеличению численности стволовых вредителей, представляющих опасность для хвойных древостоев северо-запада европейской части России, с учетом материалов научных отчетов и лесопатологического мониторинга – актуальная задача данной работы. Наибольшую опасность для еловых древостоев представляет короед-типограф Ips typographus (Linnaeus, 1758), формирующий масштабные очаги массового размножения. Основные факторы, обуславливающие начало формирования очагов размножения, – погодные условия (ураганные ветры и образование ветровалов, увеличение температуры в течение вегетационного сезона и недостаток осадков). В конце XX–начале XXI в. частоты вспышек массовых размножений стволовых вредителей, в особенности короеда-типографа, в Ленинградской области увеличились. Начиная со второй половины XX в., отмечаются вспышки размножения в Республике Карелии. В Мурманской области стволовые вредители не оказывают заметного влияния на состояние древостоев. Эти тенденции соответствуют тренду увеличения температуры в Ленинградской области и Карелии и несущественному изменению температуры в Мурманской области. Дополнительное питание сосновых лубоедов и черных усачей в случаях их массового размножения – недооцененный фактор ослабления древостоев, который существенно влияет на прирост и состояние окружающих насаждений. Появление инвазивных видов, таких как союзный короед Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Curculionidae: Coleoptera), представляет потенциальную опасность, однако в настоящее время в сосновых и еловых лесах на севере европейской части России этот вид не проявляет существенной активности

В статье обсуждаются результаты комплексного анализа экологического состояния и средостабилизирующих функций видового состава арборифлоры в структуре городского озеленения. В основу работы положен большой фактический материал, полученный в ходе многолетнего мониторинга зеленых насаждений г. Владивостока. Разработано методическое обеспечение качественно-количественной оценки видов с использованием методов прикладной квалиметрии. В качестве единицы оценки предложен интегральный показатель – коэффициент функциональной эффективности вида (КФЭВ) в озеленении. Он представляет собой относительно-количественный показатель качества, определяемый по совокупности ряда эколого-биологических и санитарно-гигиенических свойств растений: распространенности в озеленении, жизненного статуса, способности к аккумуляции приоритетных металлов-загрязнителей в городской среде, их концентрации относительно локального экологического фона, интенсивности накопления металлов из почвы. На основе предложенного коэффициента выполнен сравнительный анализ функциональной эффективности 80 видов деревьев и кустарников, формирующих городские насаждения Владивостока. В сравниваемой выборке растений КФЭВ снижается от 3.70 у боярышника перистонадрезанного (Crataegus pinnatifida) до 1.13 у яблони маньчжурской (Malus mandshurica). Эти показатели соответствуют 74 и 23% принятого стандарта качества (СК) видов. Выделены группы видов разной функциональной значимости в городском озеленении. Наибольшую эффективность в создании комфортных для проживания горожан условий среды показали виды широкого распространения в зеленых насаждениях: ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica), вяз японский (Ulmus japonica), берёза плосколистная (Betula platyphylla), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolia) и др. Для них характерно как максимальное участие в формировании структуры городского озеленения, так и высокая способность к поглощению основных металлов-загрязнителей городской среды. КФЭВ этих видов находится в пределах 3.26–2.61, что соответствует 65–52% СК. В заключении даны предложения по рациональному использованию видов в формировании комфортной городской среды и внедрению полученных результатов в практику управления городским зеленым фондом

Приведены данные по влиянию колоний серой цапли (Ardea cinerea L., 1758) на динамику параметров годичного кольца деревьев в сосняках искусственного происхождения. Показано, что начало колонизации насаждений серой цаплей можно довольно точно установить при анализе динамики параметров годичных колец деревьев, особенно ширины их позднего слоя и оптической плотности древесины (значения первого из этих параметров в контрольном насаждении ниже, а второго выше). Колонии серой цапли начинают появляться в сосняках уже с 10–12-летнего возраста, когда высота деревьев достигает 5–6 м, а диаметр ствола на высоте 1.3 м от поверхности почвы – всего 7–8 см. В первые 15–20 лет они оказывают положительное влияние на годичный прирост деревьев, особенно на ширину позднего слоя древесины и толщину клеточных стенок, но затем картина меняется на противоположную. Общее время пребывания колоний цапли на одном месте составляет около 35– 40 лет, после чего они переселяются на новые места в связи с расстройством или же полной гибелью насаждений. Для снижения вероятности появления колоний серой цапли, которые во многих случаях оказывают отрицательное влияние на состояние лесных биогеоценозов, необходимо отказаться от создания вблизи водоемов чистых сосняков, отдавая предпочтение еловым, березовым, тополевым или же липово-дубовым насаждениям

Изучены культуры 1Б класса бонитета полнотой 0.95 на площади 0.64 га, созданные на вырубке по схеме 1.82 × 1.10 м. На план наносили живые и отпавшие деревья и площади их питания в программе “ArcMap-ArcView”. Территорию разделили на 9 секций, с густотой 76–122% от среднего по насаждению. Доставшаяся деревьям в возрасте 30 лет площадь питания повлияла на диаметр ствола в 55 лет в редких местах древостоя с силой 13.3%, а в густых местах – с силой 5.0%. То есть подтвердилась гипотеза, что влияние площади питания дерева на диаметр ствола может быть слабым также и в среднем возрасте насаждений, и уровень его влияния зависит от густоты древостоя. Отпад деревьев к 55 годам коррелировал с частотой в классах площади питания (r = 0.96 ± 0.03), поэтому площадь питания менее среднего значения повышала вероятность отпада дерева к 55 годам всего лишь на 7%. Выдвинуто предположение, что снижение влияния площади питания при высокой густоте происходит из-за усиления кооперации деревьев. При имитационном разреживании культур, с увеличением площади питания у оставляемых деревьев в 2 раза было получено соответствующее увеличение диаметра только у 11% деревьев. Остальные 89% деревьев не воспользовались доставшейся им большей площадью питания и не увеличили свои размеры, несмотря на 25 лет развития при более свободном стоянии. Это указывает на то, что в культурах второго класса возраста увеличение площади питания деревьев уже не приводит к улучшению их развития в подавляющем числе случаев. Поэтому густоту следует снижать в намного более раннем возрасте, например, в 10–15 лет

Обсуждаются проблемы перехода сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) из состояния устойчивого к неустойчивому равновесию, смены равновесной популяции на неравновесную в результате потепления климата. Цель исследований – изучить состояние генеративной сферы южной и центральной лесостепных популяций сосны обыкновенной; по признаку полнозернистости оценить их жизненное состояние в 2020 г. по сравнению с 2016 – годом дестабилизации сосновых лесов, а также относительно состояния степной популяции в урожайном 2017 г. Объектами исследования служили центральная и южная лесостепные популяции сосны, произрастающие на экологически благоприятной территории Воронежской и Белгородской областей. В 2015 г. зафиксирован переход их из равновесия в слабо неравновесную систему. Уровень полнозернистости ступинской и белгородской популяций снизился соответственно на 25.6 и 24.6%, число семян – на 37.7 и 22.4%, уровень смертности семяпочек повысился в 3.9 и 4.0 раза. Сравнение показателей семенной продуктивности в 2013, 2016 и 2020 гг. показало, что в настоящее время оба насаждения представляют равновесные системы. Центральная популяция вернулась к региональной норме (устойчивого равновесия), южная находится в состоянии неустойчивого равновесия. Дисперсионный анализ выявил существенное (57.8%) влияние фактора “ГТК” на генеративную сферу белгородской популяции по признаку полнозернистости. В последнее десятилетие число оптимальных лет в ЦЧР уменьшилось с 7–8/10 лет до 5. Для возвращения сосновых лесов в равновесие требуется 3 оптимальных года. Высокие темпы потепления климата могут повлечь за собой нарушение равновесия и повторную дестабилизацию. Дальнейшее сокращение числа оптимальных лет делает почти невозможным возвращение сосновых лесов к региональной норме

Изучение динамики парцеллярной структуры лесов Приморского края необходимо для выявления закономерностей естественного восстановления уникальной формации региона – коренных хвойно-широколиственных лесов. В результате хозяйственной деятельности эти леса, насыщенные реликтовыми элементами, сменились производными на большей части ареала. Исследования проводились в водосборном бассейне р. Комаровки (Южное Приморье, Уссурийский район). В статье приведены результаты изучения парцеллярной структуры широколиственно-липового с лианами лещинового разнотравного типа леса – репрезентативного для региона и самого сложного в формации производных лесов. Метод исследований классический: на постоянной пробной площади (ППП) выполнено детальное описание и картирование в масштабе 1: 100 всех ярусов фитоценоза с последующим попарным сравнением картосхем и выделением парцелл. Анализ трансформации фитоценоза за 20 лет восстановительной сукцессии показал, что основные лесоводственно-таксационные характеристики насаждения изменились незначительно. В древостое почти полностью выпала осина и значительная часть одной из главных пород – липы. Одновременно укрепились позиции подлеска и видов деревьев, характерных для коренных хвойно-широколиственных лесов. Изменения в парцеллярной структуре свидетельствуют об успешном восстановлении коренного типа леса: в фитоценозе число парцелл уменьшилось с 12 до 10; к шести условно-коренным добавилась еще одна. Общими остались 6 парцелл, все они условно-коренные. Произошло закономерное укрупнение и условно-коренных парцелл и выравнивание их границ. Отражена высокая индикаторная роль травяного яруса

В условиях изменяющегося климата возрастает биосферная роль лесного покрова и актуальность исследований углерододепонирующей способности мировых лесов. Эти исследования содержат оценку биологической продуктивности деревьев и древостоев, включающей не только фитомассу, но и базисную плотность (БП) древесины и коры стволов. В нашем исследовании разработаны аллометрические модели БП древесины и коры деревьев 9 лесообразующих древесных видов Северной Евразии, имеющие такие независимые переменные, как возраст дерева, диаметр ствола, а также среднюю температуру января и среднегодовые осадки. Применена структура модели смешанного типа, в которой принадлежность исходных данных к каждому из древесных видов кодируется набором фиктивных переменных. На основе принципа пространственно-временного замещения полученные закономерности изменения БП в пространственных климатических градиентах использованы для прогноза их изменения в темпоральных градиентах. Подтверждено действие закона лимитирующего фактора Либиха при прогнозировании БП в пространственных и темпоральных климатических градиентах. Выявленные закономерности изменения БП древесины и коры деревьев в градиентах температур и осадков полностью повторяют ранее установленные закономерности изменения фитомассы и чистой первичной продукции деревьев и древостоев Евразии в тех же градиентах. Это означает, что климатическая обусловленность биологической продуктивности имеет общий характер как для количественных, так и для квалиметрических показателей деревьев и древостоев

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, стр. 14

- Юр. адрес

- 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, стр. 14

- ФИО

- Лукина Наталья Васильевна (Директор)

- E-mail адрес

- cepfras@cepl.rssi.ru

- Контактный телефон

- +7 (499) 7430016

- Сайт

- http:/cepl.rssi.ru