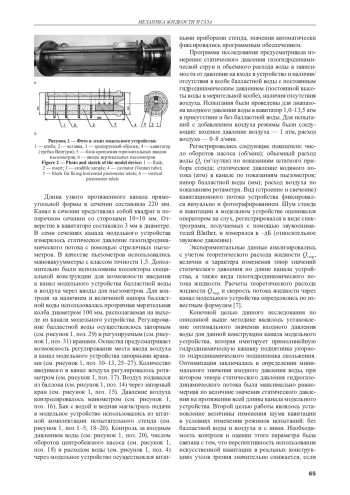

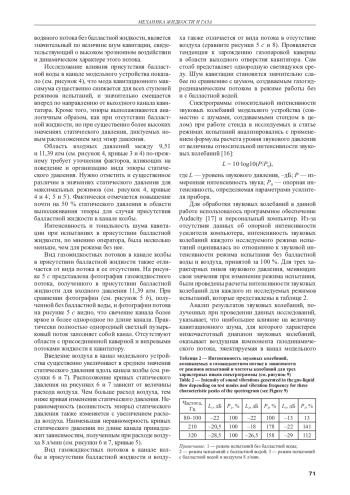

В данной работе представлены результаты новаторского исследования, направленного на повышение эффективности жидкостных подшипников скольжения путем применения кавитационно-волновой технологии обработки смазочной среды. Описана уникальная методика создания газогидродинамического потока в специально разработанном модельном устройстве, имитирующем гидродинамическую канавку упорного подшипника скольжения. Эта модель позволила детально изучить процессы, происходящие в подшипнике при воздействии кавитации. В ходе экспериментов были установлены важные закономерности, характеризующие изменения структуры газожидкостных потоков, распределение статического давления (разряжения) вдоль канала, расход смазки и интенсивность звуковых колебаний. Исследовано влияние таких параметров, как входное давление, расход балластной жидкости и подача воздуха в систему. Проведенный анализ позволил определить оптимальные значения этих параметров для достижения наилучших характеристик смазочного слоя. Результаты показали, что существует определенный, оптимальный для данной конструкции уровень входного давления, расхода балластной жидкости и воздуха, при котором статическое давление газожидкостной среды в канале модельного устройства распределено наиболее равномерно по длине, а звуковые колебания, отражающие эрозионное воздействие кавитации, достигают минимальных значений. Важным наблюдением стал эффект отсутствия снижения расхода жидкости при возникновении кавитации и введении балластной воды и воздуха. Это открывает перспективы применения искусственной кавитации и воды в качестве смазки для повышения работоспособности жидкостных подшипников скольжения, что может превзойти традиционные методы смазывания и материалы. Полученные данные являются основой для дальнейших исследований в области разработки подшипников с улучшенными характеристиками

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Машиностроение

Кавитация — это физическое явление, заключающееся в развитии и росте пузырьков пара в быстротекущей жидкости вследствие быстрого падения давления, а затем схлопывании пузырьков при увеличении давления жидкости.

Список литературы

1. Suction effect of cavitation in the reverse-spiral-grooved mechanical face seals / X. Ma, X. Meng, Y. Wang, X. Peng // Tribology International. - 2019. - Vol. 132. - P. 142-153. -. DOI: 10.1016/j.triboint.2018.12.022

2. Henry, Y. Experimental analysis of the hydrodynamic effect during start-up of fixed geometry thrust bearings / Y. Henry, J. Bouyer, M. Fillon // Tribology International. - 2018. - Vol. 120. - P. 299-308. -. DOI: 10.1016/j.triboint.2017.12.021

3. Study on dynamic characteristics for high speed water-lubricated spiral groove thrust bearing considering cavitating effect / X. Lin, R. Wang, S. Zhang, S. Jiang // Tribology International. - 2020. - Vol. 143. -. DOI: 10.1016/j.triboint.2019.106022

4. Experimental study on artificial supercavitation of the high speed torpedo / B.-K. Ahn, S.-W. Jung, J.-H. Kim [et al.] // Journal of the KIMST. - 2015. - Vol. 18, iss. 3. - P. 300-308. -. DOI: 10.9766/KIMST.2015.18.3.300

5. Пустошный, А.В. Искусственная кавитация и опыт ее применения в отечественном судостроении / А.В. Пустошный, А.А. Русецкий // Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А.Н. Крылова. - 2013. - № 73(357). - С. 5-16.

6. Воронин, Н.А. Исследование условий существования и принципов управления кавитационными потоками жидкой смазки в затопленном щелевом канале / Н.А. Воронин, В.А. Пухальский // Трибология - машиностроению: сб. тр. XV Междунар. научно-технич. конференции / ИМАШ РАН. - М., 2024. - С. 41-43.

7. Зезин, В.Г. Механика жидкости и газа: учеб. пособие / В.Г. Зезин. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. - 250 с.

8. Ahn, B.-K. Experimental investigation of cavity patterns and noise characteristics / B.-K. Ahn, S. Jeong, J.-H. Kim // ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. - 2016. - Vol. 7. -. DOI: 10.1115/OMAE2016-55073

9. Чудина, М. Шум как индикатор кавитации в центробежном насосе / М. Чудина // Акустический журнал. - 2003. - Т. 49, № 4. - С. 551-564.

10. Любимый, Ю.Н. Методика определения интенсивности кавитационных процессов по характеристикам шума / Ю.Н. Любимый // Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. - 2012. - № 1. - С. 115-119.

11. Кулагин, В.А. Суперкавитация в энергетике и гидротехнике / В.А. Кулагин. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. - 107 с.

12. Сжатие кавитационного пузырька в вязкой жидкости / Р.Ф. Ганиев, А.А. Аганин, О.Р. Ганиев [и др.] // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2017. - № 1. - С. 3-8.

13. Аганин, А.А. Кумуляция при сжатии кавитационных пузырьков в жидкости / А.А. Аганин, М.А. Ильгамов // Труды Института механики УНЦ РАН. - 2012. - Вып. 9. - С. 16-21. -. DOI: 10.21662/uim2012.1.002

14. Синтез-анализ использования кавитационных технологий / А.Ю. Радзюк, Е.Б. Истягина, Л.В. Кулагина [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2022. - Т. 15, № 7. - С. 774-801.

15. Волновые технологии в инновационном машиностроении / Р.Ф. Ганиев, С.Р. Ганиев, В.П. Касилов, А.П. Пустовгар; под ред. Р.Ф. Ганиева. - М.: Регулярная и хаотическая динамика, 2012. - 92 с.

16. Звук и аккустика // ПРОФМЕТАЛЛГРУПП. - URL: https://proconstruct.ru/files/articles/zvuk-i-akustika.pdf (дата обращения: 15.03.2025).

17. Audacity Reference Manual // Audacity. - URL: https://manual.audacityteam.org/ (date of access: 15.03.2025).

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье рассмотрены глобальные и региональные тенденции развития аккумуляторного рынка с акцентом на сегмент систем накопления электроэнергии (СНЭЭ, ESS), стартерные и тяговые аккумуляторные батареи (АКБ). Особое внимание уделено оценке динамики рынка и рыночным драйверам. Отдельно рассмотрены перспективы развития рынка аккумуляторов в СНГ и Беларуси, а также стратегия перехода к инновационным и энергоэффективным решениям холдинга 1AKGROUP как крупнейшего белорусского производителя аккумуляторных батарей.

В работе предложен сопряженный алгоритм, представляющий собой комбинацию метода конечных элементов (МКЭ) и метода блочных элементов (МБЭ), для моделирования механического поведения массивов горных пород в окрестности глубоких подземных сооружений. МКЭ используется для расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) вмещающего массива горных пород и выявления зон предельного состояния (ПС) в окрестности подземного сооружения посредством использования комплексного критерия предельного состояния. В таких зонах в дальнейшем применяется МБЭ для моделирования механического состояния области массива дискретной структуры с использованием деформируемых блочных элементов, что позволяет точно описывать локализованные зоны нарушения сплошности в массиве (разрушения, сдвигов и вывалов породных масс). Эффективность алгоритма подтверждена численным решением двух классических задач геомеханики: задачи об устойчивости одиночной выработки и задачи моделирования обрушения породных масс при ведении горных работ лавами применительно к месторождениям калийных солей Беларуси. Верификация результатов моделирования данными натурных замеров показала погрешность 5–17 % в количественных показателях при адекватном качественном повторении исследуемых геомеханических процессов. Среди преимуществ разработанного алгоритма учет неоднородности породных массивов (за счет использования методов механики дискретных сред), экономия вычислительных и временных ресурсов при проведении численных расчетов.

Выполнены расчеты и проведен анализ их результатов для случаев изо- и неизотермического вязкоупруго-вязкопластического и вязкоупругопластического изгибного деформирования цилиндрических панелей из стеклопластика, имеющих прямоугольную удлиненную форму в плане. Сравниваются пологие оболочки с традиционной 2D-структурой армирования и с пространственной 4D-структурой при одинаковом расходе волокон. Стеклопластиковые конструкции жестко закреплены по всей кромке и фронтально нагружаются избыточным кратковременным давлением высокой интенсивности со стороны вогнутой или выпуклой лицевой поверхности. Продемонстрировано, что в процессе осцилляций при отсутствии внешних источников тепла немеханического происхождения температура достигает таких пиковых значений, которые всего на 8–17 °C больше температуры естественного состояния композитной панели. Стабилизированные максимальные значения температуры (после затухания осцилляций конструкции) всего на 3–10 °C превосходят температуру естественного состояния. Пологие оболочки с 4D-структурой армирования нагреваются несколько больше, чем конструкции с 2D-структурой. Показано, что, несмотря на столь незначительный нагрев, расчет неупругой динамики таких панелей обязательно нужно проводить, учитывая не только чувствительность пластических свойств их компонентов композиции к скорости деформирования, но и температурный отклик. Продемонстрировано, что при динамическом нагружении искривленной панели со стороны любой из лицевых поверхностей в процессе осцилляций она прощелкивает в сторону вогнутости. В результате чего после затухания колебаний удлиненная цилиндрическая стеклопластиковая панель приобретает гофрированную форму со складками, ориентированными в продольном направлении. Показано, что в относительно тонкой пологой оболочке замена 2D-структуры армирования на пространственную 4D-структуру является неэффективной.

В данной работе представлена математическая модель для анализа работы модифицированного радиального подшипника скольжения, функционирующего на истинно-вязком смазочном материале. Модифицированная конструкция подшипника отличается нестандартным профилем опоры подшипниковой втулки и наличием полимерного покрытия с осевой канавкой на поверхности вала. Разработанная математическая модель учитывает ключевые факторы, влияющие на работу подшипника: вязкость смазочного материала, параметры конструкции подшипника (включая геометрические характеристики полимерного покрытия с канавками и форму опорного профиля втулки), а также влияние тепловых и механических нагрузок на величину рабочего зазора. Для моделирования гидродинамических процессов в смазочном слое использованы методы вычислительной гидродинамики и численные методы, позволившие получить детальные данные о распределении давления и скорости. В основе математической модели лежат уравнение движения жидкого смазочного материала в приближении «тонкого слоя» и уравнение неразрывности. Валидация модели проведена путем сопоставления результатов расчетов с данными лабораторных испытаний, что подтверждает ее адекватность и применимость для анализа и оптимизации характеристик подобных подшипниковых узлов. Результаты исследования подчеркивают значительную роль ширины канавки в полимерном покрытии и адаптации профиля опорной поверхности под реальные условия эксплуатации. Полученные данные могут быть использованы для проектирования и оптимизации подшипниковых узлов с улучшенными характеристиками трения.

Для повышения эффективности методов электролитно-плазменной обработки разработаны режимы, основанные на использовании управляемых импульсов. Режимы реализуются за счет чередования импульсов высокого напряжения, соответствующего электролитно-плазменной области, и бестоковых пауз между ними. В начальный момент включения импульса высокого напряжения действует электрохимический процесс (в стадии формирования парогазовой оболочки). Повышение эффективности импульсного процесса достигается за счет интенсивного съема металла при протекании электрохимического процесса и оптимизации продолжительности электролитно-плазменного процесса, при котором обеспечивается высокое качество поверхности. По результатам исследований установлено, что разработанный импульсный метод за счет совмещения преимуществ как электролитно-плазменного, так и электрохимического процессов обеспечивает формирование поверхности с более гладким и пологим профилем микронеровностей по сравнению с традиционной электролитно-плазменной обработкой на постоянном токе. Наличие электрохимической составляющей приводит к преимущественному растворению высоких выступов и интенсивному сглаживанию неровностей, что способствует снижению угла наклона профиля и уменьшению количества выступов на единицу длины (параметр HSC). Акцентированное растворение выступов в импульсном процессе, по сравнению с обработкой на постоянном токе, подтверждается динамикой изменения параметра Rsk, определяющего асимметричность профиля (преобладание выступов или впадин) — для импульсного режима параметр Rsk выше, что свидетельствует о более интенсивном сглаживании выступов.

В данной научно-теоретической работе представлена концепция модульной тормозной системы низкого давления для железнодорожного подвижного состава. Эта система предназначена для эффективного регулирования скорости движения и надежного удержания состава на месте в течение длительного времени. Проведен анализ существующих тормозных систем, используемых в современных грузопассажирских перевозках. Рассмотрено их историческое развитие, выявленные недостатки и современные подходы к модернизации, применяемые различными производителями. Разработанная тормозная система получила название «модульная тормозная система» (МТС). Она отличается использованием для создания тормозного нажатия мощной сжатой пружины, а ее поворотом достигается плавное изменение тормозной силы. Существенное преимущество МТС — работа при пониженном давлении. Это не только снижает интенсивность износа компрессорного оборудования, что приводит к уменьшению эксплуатационных расходов, но и способствует существенной экономии энергоресурсов, что полностью соответствует современным мировым тенденциям в области энергосбережения. Модульная конструкция системы обеспечивает возможность интеграции в существующие системы как грузового, так и пассажирского подвижного состава. При этом сохраняется важная функция автоматического срабатывания в случае несанкционированного расцепления вагонов, что гарантирует высокий уровень безопасности.

В статье предложена и верифицирована концепция системы типа Component-in-the-Loop (CiL), предназначенной для лабораторных виртуально-физических испытаний автомобильных комбинированных (гибридных) энергоустановок (КЭУ). Особенностью концепции является модульная архитектура с унифицированными способами взаимодействия между физической и виртуальной частями системы, а также между виртуальными компонентами. Основу виртуальной части CiL-системы составляет модель трансмиссии, тип которой может быть выбран в зависимости от схемы исследуемой энергоустановки. Взаимодействуя с установленными на стенде силовыми агрегатами посредством динамометров, модель согласует их нагрузочные режимы в соответствии с имитируемыми режимами функционирования КЭУ и движения автомобиля. Данный подход позволяет строить масштабируемые CiL-системы для энергоустановок с произвольным числом агрегатов. Верификация концепции выполнена посредством вычислительных экспериментов с математической моделью CiL-системы на основе КЭУ Toyota Hybrid System с двухпоточной бесступенчатой трансмиссией. Результаты моделирования показывают, что CiL-система адекватно воспроизводит работу КЭУ в заданных режимах движения автомобиля, а ее управляющая структура функционирует в соответствии с заложенными принципами и является устойчивой.

Рассматриваются математические и компьютерные модели, которые могут быть использованы при анализе долговечности элементов тормозных систем железнодорожного подвижного состава и систем «токоприемник - контактный провод». Представлена теоретическая модель, позволяющая оценивать значения температур, возникающих в элементах конструкции колодочного тормоза при длительном торможении. Выполнен конечно-элементный анализ пластических деформаций, возникающих в деталях дискового тормоза при его включении. Разработана связанная конечно-элементная модель взаимодействия токосъемной вставки и контактного провода, позволяющая определять температуры и механические напряжения в них при перемещении транспортного средства.

В настоящей статье представлены результаты, служащие методической основой при создании цифрового двойника маслоохладителя системы смазки дизельного двигателя. На первом этапе проведена декомпозиция маслоохладителя на отдельные узлы, а также созданы математическая и компьютерная модели узлов маслоохладителя системы смазки двигателя. На втором этапе проведено численное моделирование гидродинамических и тепловых процессов при работе узлов маслоохладителя с целью верификации и валидации моделей с привлечением экспериментальных данных. На основе результатов расчетов выработаны рекомендации по повышению точности построения математической и компьютерной модели цифрового двойника маслоохладителя, а также предложены подходы к усовершенствованию конструкции.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН БЕЛАРУСИ

- Регион

- Беларусь, Минск

- Почтовый адрес

- ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Республика Беларусь

- Юр. адрес

- ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Республика Беларусь

- ФИО

- ПОДДУБКО Сергей Николаевич (Генеральный директор)

- E-mail адрес

- info@oim.by

- Контактный телефон

- +375 (17) 3700749

- Сайт

- http://oim.by/