Статья посвящена проблеме появления гуннов в Северном Причерноморье во второй половине IV в. н. э. Существует мнение, что некоторые из кочевников гуннского круга племен, например, алпидзуры, проникли в регион из глубинных районов Азии, немного ранее появления здесь основной волны гуннов. Авторы с целью решения данной проблемы, предлагают привлечь в качестве важнейших источников для исследования, две тамги на зеркале-подвеске из женского погребения Кизиярская Балка (Мелитополь), относящегося к одному из ранних погребений гуннов в Северном Причерноморье. На основании тщательного анализа данных тамг, авторы приходят к выводу, что пришедшие в Северное Причерноморье алпидзуры и местные кочевники имели общих легендарных предков. Более того, как у алпидзуров, так и у их родственников, в том числе и из числа боспорской элиты, в достаточной степени был развит особый пласт религиозных представлений, связанный с почитанием своих прославленных родоначальников. Видимо именно на базе таких представлений, подошедшие в Северное Причерноморье кочевники, имеющие общих прославленных героических предков с местными варварами, смогли создать с последними совершенно новое, возникшее уже в Северном Приазовье объединение, получившее название алпидзуры («герой-народ-дзур»). Возможно именно такое тесное взаимодействие с представителями боспорской и варварской элиты Северного Причерноморья, способствовало, не только быстрой адаптации к местным условиям, но и к переходу части указанных варваров на оседлый образ жизни.

Идентификаторы и классификаторы

По нашему мнению, именно на такое развитие событий косвенно указывает анализ археологического материала самых ранних, выявленных здесь гуннских погребений. Так, особенности одного из таких гуннских захоронений в северопричерноморском регионе (в пещере «Колдуна») прямо демонстрируют культ поклонения горам и связь с важнейшим тюркским понятием «гора-предок» [Михайлов, 1993, с.110], что хорошо соотносится с сакральной функцией одного из сыновей родоначальника тюрков из вышеупомянутой нами легенды. Более того, похоже, что материал одного из таких ранних гуннских комплексов в северопричерноморском регионе в бассейне реки Молочная (могильник Новофилипповка) происходит как раз из поминального комплекса, который хорошо известен не только на востоке, но и в понтийских степях [Казанский, 2010, с. 120, прим. 1]. Все это косвенно может свидетельствовать в пользу возможного образования в Северном Причерноморье нового варварского объединения посредством соединения выходцев из Азии с местными представителями сарматского клана на основе наличия общих предков, по-видимому, хорошо известных по легендам и мифам.

Список литературы

1. Абаев Н.В. Мадарский всадник, митриазм, тэнгрианство и героический эпос народов внутренней Азии // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 14А. С. 176-180.

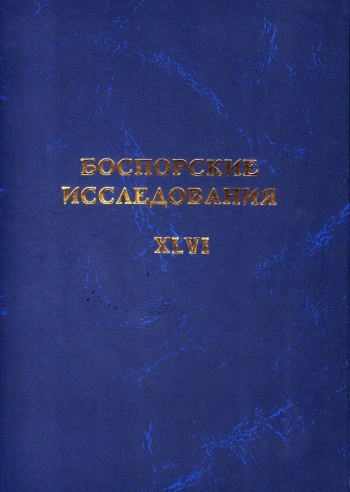

2. Винокуров Н.И. Городище Артезиан - царская крепость на Европейском Боспоре // Научный сборник Восточно-Крымского музея-заповедника / Ред. Т.В. Умрихина. Симферополь: Бизнес-Информ, 2016. Вып. V. С. 180- 236.

3. Винокуров Н.И., Чореф М.М. Писаница из Цитадели городища Артезиан: двадцать лет исследования // Русин. 2022. № 70. С. 13-35. EDN: FARYJV

4. Гасанов З. “Царские скифы”. Этноязыковая идентификация “царских скифов” и древних огузов. New York: Liberty Publishing House, 2000. 486 p.

5. Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. 424 с.

6. Засецкая И.П. Дата мелитопольского комплекса в свете проблемы хронологии памятников гуннской эпохи // Древности Евразии в скифо-сарматское время / Под ред. А.И. Мелюковой, М.Г. Мошковой, В.Г. Петренко. М.: Наука, 1984. С. 68-78.

7. Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV - V вв. н.э.). СПб.: Эллипс, 1994. 224 с.

8. Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя (середина I в. до н.э. - первая половина VI в.). Киев: ИА НАН Украины, 1998. 200 с.

9. Казанский М.М. Ранние погребения гуннов в Северном Причерноморье и на Среднем Дунае // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов / Под ред. А.М. Воронцова, И.О. Гавритухина. Тула: Гос. музей-заповедник “Куликово поле”, 2010. Ч. 2. С. 119-127.

10. Казанский М.М., Мастыкова А.В. “Царские” гунны и акациры // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем / Под ред. А.Г. Фурасьева. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. С. 114-126. EDN: TTDLJD

11. Крадин Н.Н. Империя хунну. СПб: Изд-во Олега Абышко, 2020. 304 с. EDN: KVEKWQ

12. Кубатин А.В. К вопросу о присвоении титулов у древних тюрок // International Journal of Central Asian Studies. 2017. Vol. 21. Р. 51-71.

13. Мингазов Ш.Р. К вопросу об этнических и политических взаимосвязях гунно-булгарских народов IV-VI вв. (на материалах анализа группы этнонимов). Часть 1 // Ориенталистика. 2022. № 5. С. 1029-1042. EDN: IKARIK

14. Михайлов Б Д. Поховання мiдника гуннського часу в Пiвнiчному Прiазов’ї // Археологiя. 1977. № 24. С. 74-82.

15. Михайлов Б Д. Погребение гуннского времени на Каменной могиле в Северной Таврии // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 1993. Вып. III. С. 109-111.

16. Рогачев В.И., Ваганова Е.Н., Деникаева Е.А. К проблеме бытования “знамен” и тамга-знаков у финно-угорских и тюркских народов // Историко-культурное наследие и современная культура / Под ред. Г.Т. Телебаева. Алматы: Serviсe Press, 2012. С. 76-83. EDN: YQGRKV

17. Саламзаде Э. Тамга и туг. Визуальная идентификация в тюркской культуре // Историко-культурное наследие и современная культура / Под ред. Г.Т. Телебаева. Алматы: Serviсe Press, 2012. С. 62-67.

18. Самашев З., Базылхан Н., Самашев С. Древнетюркские тамги. Алматы: АБДИ “Компани”, 2010. 168 с.

19. Симоненко А.В. Фарзой и Инисмей - аорсы или аланы? // Вестник древней истории. 1992. № 3. С. 148-162.

20. Симоненко А.В. Об этнической принадлежности Фарзоя и Инисмея // Золото, конь и человек. Киев: Скиф, 2012а. С. 129-138.

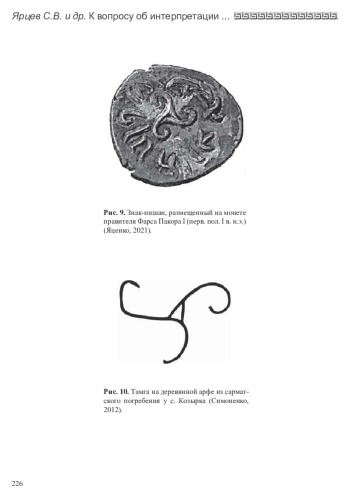

21. Симоненко А.В. Сарматское погребение с тамгами на территории Ольвийского государства // Золото, конь и человек: сборник статей к 60-летию А.В. Симоненко. Киев: КНТ, 2012б. С. 241-262.

22. Соегов М. О женах Огуз-хана, их сыновьях и отдельно о Гёк-хане // Вестник Бурятского государственного университета. 2018. № 2. Т. 1. С. 79-83.

23. Толстов С.П. Города Гузов (Историко-этнографические этюды) // Советская этнография. 1947. № 3. С. 55-102. EDN: YNGXHB

24. Ярцев С.В. Северное Причерноморье в римский период и проблема готской экспансии. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2014. 356 с. EDN: UEPMWL

25. Ярцев С.В. К вопросу о выделении центральноазиатской династической линии боспорской аристократии // Материалы по истории и археологии античного и средневекового Причерноморья. 2022. № 1. С. 187-198.

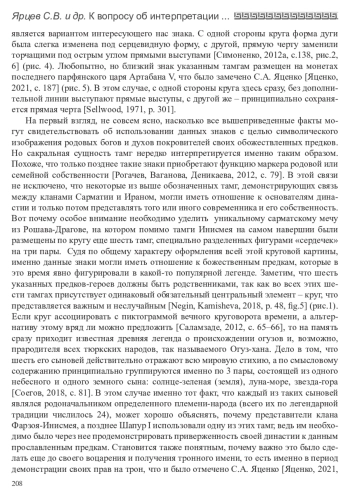

26. Ярцев С.В. Некоторые обстоятельства появления варваров Фарзоя и Инисмея в Северном Причерноморье в контексте этнической ситуации в Восточном Крыму в первой половине I в. н.э. // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2023. № 9. С. 37-49. EDN: BAMEDN

27. Яценко С.А. Знаки-тамги из некрополя Бельбек IV // Гущина И.И., Журавлев Д.В. Некрополь римского времени Бельбек IV в Юго-Западном Крыму: В 2-х ч. М.: Исторический музей, 2016. Ч. 1. С. 216- 218.

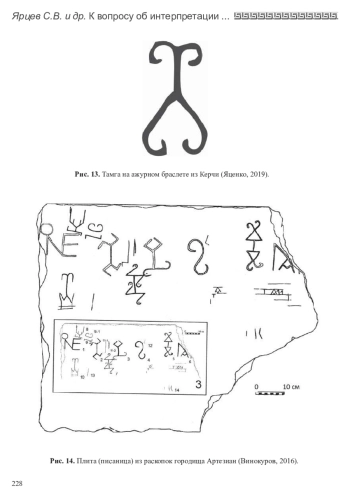

28. Яценко С.А. Мужчины сарматского происхождения в некрополях боспорской элиты I-IV вв. н.э. // Stratum plus. 2019. № 4. С. 235-256. EDN: CMGZZL

29. Яценко С.А. Знаки-нишан аристократии сасанидского Ирана // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2021. № 5. С. 179-201. EDN: CHIOYV

30. Яценко С.А., Рогожинский А.Е. Несколько заметок о знаках-тамгах сарматов и их соседей // Материалы по истории и археологии античного и средневекового Причерноморья. 2021. № 13. С. 733-767. EDN: OZAWSK

31. Maenchen-Helfen O. J. The World of The Huns. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1973. 602 p.

32. Marquart J. Καρμπαλουχ, der “skythische” Name der Maiotis // Keleti - Szemle - Revue Orientale. 1910. Vol. IX. P. 1-26.

33. Negin A., Kamisheva M. Armour of the Cataphractarius from the “Roshava Dragana” Burial Mound // Archaeologia Bulgarica. 2018. ХХII.1. Р.45-70. EDN: FRPLJW

34. Sellwood D. An Introduction to the Coinage of Parthia. London: Spink & Son, 1971. 315 p.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Таврическая архивная ученая комиссия была создана 24 января 1887 г. Изначально, в качестве основного рода ее деятельности Таврическим губернатором А. Н. Всеволожским рассматривалось не только архивное, но и археологическое направление, предусматривающее создание губернского музея древностей. С первых лет работы ТУАК археологическая тематика заняла достойное место. Этому в немалой степени поспособствовали ее члены, среди которых с момента создания комиссии оказались и те, кто уже на протяжении многих лет до этого проявлял живой интерес к археологии, в том числе и керченским древностям. На страницах «Известий» ТУАК часто помещались, посвященные им публикации, а «керченский» отдел музея комиссии стал одним из самых представительных по числу находок, дважды пополнившись «дублетами», переданными из Керченского музея древностей. Предпринимались, также, попытки сохранения архитектурных и археологических памятников, находившихcя на территории Керченского полуострова. Что очень важно, в члены комиссии избирались, или привлекались к ее работе, жители Керчи. Плодотворная деятельность ТУАК была прервана революциями и Гражданской войной, а спустя три года после установления Советской власти в Крыму (25 марта 1923 г.) она была преобразована в «Таврическое общество истории, археологии и этнографии». Тем не менее, за 36 лет своей деятельности ТУАК смогла внести посильный вклад в изучение керченских древностей, хотя это направление и не было одним из приоритетных для нее.

В статье на примере медресе Керченского полуострова демонстрируется состояние системы исламского духовного образования на территории Крымского полуострова в XIX веке. На основании сохранившихся архивных и литературных источников делается сопоставление количества медресе Керченского полуострова в различные исторические периоды с XVII по XX вв. Проводится анализ причин изменения численности заведений. Делается попытка локализации упомянутых учреждений в современных географических реалиях.

Христианская архитектура Мангупского городища представлена 25-ю церквями. Большая часть из них представлена простым типом культового сооружения - одноапсидным однонефным храмом. Среди всех наземных однонефных храмов расположенных на территории Мангупского городища выделяются только 7 храмов, с хорошо сохранившейся планировочной структурой. Эти храмы укладываются в два исторических периода христианского Мангупа: золотоордынский (конец XIII - около 1395 г.) - «церковь 1967 г.» и «церковь 1968 г.», феодоритский (около 1400-1475 гг.) - три церкви на плато (церковь Св. Георгия, церковь Св. Константина, «церковь 1969 г.») и две в округи городища (церковь на г.. Илька и «часовня» на месте более раннего крестообразного храма на вершине холма Мазар-тепе). При возведении храмов применялись традиционные византийские строительные принципы, которые приспосабливали хорошо известные строительные формы зданий под существующий рельеф местности. Несмотря на это, анализ архитектурно-конструктивных и архитектурно-литургических особенностей однонефных храмов показывает совершенно иную идеологию, основной вывод которой - форма храма не определяет форму литургии. Один тип церкви, единая ось литургических зон (разных форм и размеров), но различные литургические процессы, иногда требующие наличие дополнительных церковных атрибутов. Немаловажным выводом исследования является выявление градостроительной закономерности, при которой храмы золотоордынского периода расположены вдоль южного обрыва плато, а храмы феодоритского периода - внутри кварталах города.

В статье рассматривается вопрос об особой заинтересованности Византии в стратегически важном для неё крымском регионе на основе находок на его территории печатей византийских василевсов и местных имперских чиновников. На основе данных моливдовулов местных чиновников, которые существенно расширяют базу источников для построения исторических реконструкций в политико-административном развитии региона вырисовывается достаточно чёткая картина эволюции системы византийского управления в Таврике на протяжении VIII-XI столетий. Помимо печатей представителей региональных властей в попытках построения исторических реконструкций, отражающих повышенное внимание Империи к этой стратегически важной для неё области, особую роль играют и обнаруженные на территории Таврики буллы византийских василевсов. Места находок печатей показывают, что императорская корреспонденция поступает преимущественно в юго-западную часть полуострова, где располагался главный административный центр провинции, Херсон. Введение в научный оборот трёх новых моливдовулов императоров, Анастасия I, Тиберия Константина и Фоки возвращают нас к эпизодам ранневизантийской истории Таврики, и в очередной раз наглядно показывают, что активная заинтересованность Византии в регионе продолжалась и в постюстиниановскую эпоху.

Рассматриваются некоторые мотивы инкрустационного декора на предметах вооружения и конского снаряжения из Северного Причерноморья эпохи Великого переселения народов. Они принадлежат средиземноморской традиции и, вероятно, имеют ранневизантийское происхождение. В целом инкрустационный орнамент и характер обработки некоторых камней-инкрустаций (с рельефным декором) являются типичными для изделий средиземноморских мастерских. Эти декоративные элементы характерны для украшений, исполненных в технике перегородчатой инкрустации, бытовавших как в гуннское, так и в постгуннское время. «Иконография» орнамента этих вещей очень разнообразна, что свидетельствует об их изготовлении на заказ. Необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, восточные параллели рассмотренных мотивов инкрустационного стиля свидетельствуют если не об их прямом происхождении, то, по крайней мере, о значительном вкладе художественных традиций Ближнего и Среднего Востока в ювелирное искусство римского / византийского Средиземноморья. И во-вторых, отдельные вещи, вроде гарды меча с Тамани, говорят о возможном происхождении некоторых предметов вооружения из мастерских Западного Средиземноморья, что может быть связано с отдельными эпизодами военной истории Боспора Киммерийского в VI в.

В статье рассматриваются амфорные комплексы IV в. н. э. из раскопок городища «Белинское» 1996-2022 годов. Анализ сочетаемости трёх типов амфор (F и Е по Д. Б. Шелову и C Snp I) в комплексах городища «Белинское» показал, что для первой четверти IV века характерно явное доминирование амфор типа C Snp I (в их ранних вариантах) в сочетании с амфорами типа F по Д. Б. Шелову. Для последней четверти этого века характерно сочетание амфор F и Е по Д. Б. Шелову (без явного доминирования одного из типов) с включением незначительного количества амфор типа C Snp I («Делакеу») в поздних вариантах. При этом морфологические признаки амфор типа F, присутствовавших в комплексах первой четверти IV века, отличаются от морфологических признаков амфор этого же типа в комплексах последней четверти IV века, что указывает на определённую эволюцию этого типа амфор на протяжении данного отрезка времени.

В статье приводится подробный анализ терракотовых предметов, найденных в погребениях некрополя Танаиса. Представлены аналогии данным находкам, происходящие из античных городов и поселений Боспорского царства. Все терракотовые статуэтки датируются I - III вв. н. э., происходят из детских погребений, большинство из которых было ограблено в древности. Вероятно, по религиозным представлениям жителей древнего Танаиса, терракоты служили проводниками в потусторонний мир, а также своеобразными жертвами хтоническим богам. Они имеют культовое значение и свидетельствуют об эллинизации высших слоев жителей Танаиса.

Статья посвящена подробному рассмотрению фрагментированной гидрии инв. № П.1909-91 из собрания Эрмитажа. Она была найдена в 1909 году при раскопках погребения в кургане в Пантикапее (совр. Керчь). В Эрмитаж она поступила в 1912 году в виде 49 фрагментов. На основе сохранившихся фрагментов и аналогичных фигур на других вазах того же периода или мастерской А. Г. Букиной сделана графическая реконструкция гидрии. Фармаковский, Шкорпил, Шефолд, Бордман, Валаванис, Танос писали о гидрии, предлагая свои идеи по поводу атрибуции (Элевсинский мастер, Мастер свадебного шествия) и интерпретации изображения. Российские авторы начала XX века отождествили ряд персонажей, Шефолд - всех. Но никто не выдвинул идею о том, что за сцена изображена. В статье, на основе изучения иконографии рождения Афины в аттической вазописи, формального анализа росписей вазописцев этого времени, а также изучения всех вариантов реконструкции восточного фронтона Парфенона, выдвигается идея, что на гидрии П.1909-91 и на пелике Ю. О.-10 изображено рождение Афины по мотивам восточного фронтона Парфенона.

Святилище Ахилла на Бейкуше возникло в начале VI в. до н. э., что заметно раньше, чем его же святилище на острове Левке. При этом характер отправления культа в обоих святилищах резко отличался. Если на Левке всё практически полностью соответствовало греческим ритуалам, то на Бейкуше преобладали «варварские» компоненты культовых действ. Это, а также краткие граффити A, АХ и AXI (особенно - с изображением змей) позволяют допустить большую вероятность того, что на Бейкуше совершалось, в основном, не поклонение греческому Ахиллу, но Áhi-Змею - Первопредку и, возможно, Верховному богу местного «варварского» населения. Всем этим и было обусловлено, на наш взгляд, полное отсутствие в античной литературе сведений о здешнем крупном святилище Ахилла.

Статья посвящена подробному рассмотрению инвентаря трех погребений из грунтового некрополя Волна 1, раскопанного в юго-западной части Таманского полуострова (Темрюкский район Краснодарского края) в 2015 - 2018 годах. Речь идет о погребениях из раскопок 2016 года (детском, мужском, женском), в которых найдены аттические керамические вазы: расписные (чернофигурные, в технике Сикса), чернолаковые, с кораллово-красной облицовкой. В комплексе 211 вместе с останками ребенка найден аттический чернофигурный лекиф Мастера Афины с изображением гибели Кайнея, позднеархаическая бихромная фиала ахеменидского типа, чернолаковая чаша, железный предмет. В погребении 172 найден мужской костяк в «позе всадника», железный стержень, фиала-мезомфал с декором в технике Сикса (изображены три бегущих Минотавра и надписи), железные наконечники стрел, бронзовое украшение или застежка, протофасосская амфора, чернофигурный килик Безлистной группы («чаша с глазами», изображены Дионис и члены фиаса) и железный меч. В погребении 273 скелет определен, как женский, там найдены: бронзовое зеркало, пряслице, бусина, чернолаковый килик, красноглиняная миска, чернофигурный лекиф с пальметтами и две мисочки (одна чернолаковая, другая с кораллово-красной облицовкой). В статье предлагается интерпретация находок (как формы сосудов, так и содержания росписей), созданных гончарами и вазописцами афинского Керамика и найденных в погребениях на азиатской стороне Боспора.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- КФУ

- Регион

- Россия, Симферополь

- Почтовый адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- Юр. адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- ФИО

- Курьянов Владимир Олегович (Исполняющий обязанности ректора)

- E-mail адрес

- v.kuryanov@cfuv.ru

- Контактный телефон

- +7 (978) 9876086

- Сайт

- https://cfuv.ru