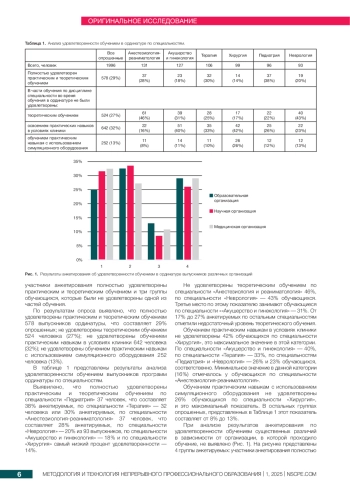

В статье проведен анализ результатов анкетирования выпускников программ ординатуры, завершивших обучение в 2020–2023 годах, который позволил оценить удовлетворенность качеством обучения по программам ординатуры: теоретическим обучением, практической подготовкой, возможностью заниматься научными исследованиями в рамках программы ординатуры, а также востребованность полученных выпускниками теоретических знаний и практических навыков в дальнейшей практической деятельности на рабочем месте. Анализ анкет дал возможность выявить и обозначить проблемные вопросы обучения, которые оказывают влияние на последующую работу выпускника по специальности ординатуры, а также предложить пути решения для улучшения показателей удовлетворенности теоретическим и практическим обучением путем предоставления ординатору возможности персонализированного обучения с формированием индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), в том числе интегрированного обучения по программам ординатуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре — интегрированного обучения «ординатура-аспирантура» или подготовки к «рабочему месту» — ИОТ для ординаторов, обучающихся по договорам о целевом обучении.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Образование

Обучение по программам ординатуры является частью многоуровневой структуры высшего медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации [1].

Список литературы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Режим доступа: [Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/70291362/ (дата обращения 12.02.2025 г.).

2. ФГОС ВО (3++) по направлениям ординатуры. Режим доступа: [Электронный ресурс] URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/index/30 (дата обращения 12.02.2025 г.).

3. Крюков А. И., Носуля Е. В., Кунельская Н. Л. и др. Ординатура - основополагающий этап профессиональной подготовки оториноларинголога. Вестник оториноларингологии. 2023; 88(2): 93-98. DOI: 10.17116/otorino20228802193

4. Душина Е. В., Алехин И. Н., Апханова Н. С. и др. Представление о профессиональной деятельности врача-психиатра (по результатам анкетирования ординаторов ФГБОУ во ИГМУ Минздрава России). Система менеджмента качества: опыт и перспективы. 2022;11: 220-223.

5. Маринчев В. Н., Васильков В. Г. Качественное обучение анестезиолога-реаниматолога - одна из главных составляющих безопасности анестезии. Медицинский алфавит. 2023;16: 76-81. DOI: 10.33667/2078-5631-2023-16-76-81

6. Рябова Т. В., Мухарямова Л. М. Междисциплинарное исследование мотивации как фактора успешной профессиональной адаптации ординаторов. Медицина и экология. 2023;2(107): 60-67. DOI: 10.59598/ME-2305-6045-2023-107-2-60-67

7. Петрова Е. С., Рипп Т. М., Рипп Е. Г. и др. Анализ влияния опыта и квалификации преподавателей симуляционного центра на качество образования ординаторов 2 года обучения на основании анонимного анкетирования. Виртуальные технологии в медицине. 2023;3(37): 229-231. DOI: 10.46594/2687-0037_2023_3_1699

8. Яковлева, А. А. Условия и факторы качества первого профессионального образования (гендерные особенности). Генетическая социология XXI. 2017; 1(4): 6-32.

9. Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Режим доступа: [Электронный ресурс] URL: https://edu.rosminzdrav.ru/(дата обращения 18.02.2025).

10. Чайка В. К., Говоруха И. Т., Чермных С. В., Джоджуа Т. В. Оценка обучения в ординатуре по специальности “акушерство и гинекология”. Медико-социальные проблемы семьи. 2021; 26(1):108-112.

11. Беленова И. А., Подопригора А. В., Комарова Ю. Н. Формирование профессиональных компетенций ординаторов с использованием симуляционного оборудования. Прикладные информационные аспекты медицины. 2022; 25(1): 23-26.

12. Плотникова И. Е., Лунина Н. А., Гавриш А. В., Берлева С. Ю. Характеристика зависимости индивидуальной оценки качества обучения по программе ординатуры в контексте трудоустройства выпускников ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. Мир науки. Педагогика и психология. 2019; 7(3):19.

13. Латышова А. А., Богданова Т. Г. Результаты целевого трудоустройства медицинских работников в городах и сельской местности. Менеджер здравоохранения. 2024;6: 60-67. DOI: 10.21045/1811-0185-2024-6-60-67

14. Примачик Л. П. Интегрированная программа “ординатура-аспирантура” как образовательная инновация: нормативно-правовые и организационные основы. Методология и технология непрерывного профессионального образования. 2024; 3(19):6-14.

Выпуск

Другие статьи выпуска

работе описаны основные направления учебной, научной и проектной деятельности кафедры медицинской кибернетики и информатики с момента ее организации и до настоящего времени. Особое внимание уделено вкладу С. А. Гаспаряна в решение проблем информатизации здравоохранения Российской Федерации — созданию классификации информационных медицинских систем, модели оценки здоровья населения, критериев оценки деятельности учреждений и служб здравоохранения и медицинских вузов.

115-летняя история кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Российского национального исследовательского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ богата выдающимися именами и славными достижениями. В настоящей статье рассматриваются научные клинические школы, связанные с историей кафедры, их вклад в отечественную клинику внутренних болезней, а также современные научные направления деятельности кафедры.

Статья посвящена анализу методов обучения пульмонологии в разных группах терапевтов и врачей-специалистов. Показано, что современные способы обучения врачей первичного звена не соответствуют запросам времени и современным реалиям практической деятельности и жизни. Проанализированы причины данного обстоятельства с разных сторон. Показано, что применяемые методы обучения не позволяют улучшить знания врачей и переносить их в практическую деятельность. Предлагаются новые схемы обучения, которые позволяют полнее предоставить и закрепить знания врачей, в первую очередь первичного звена, а также интерполировать полученные знания в область своей практической деятельности.

В статье проводится аналогия обучения клинической медицине и, в частности, клиническому мышлению, как научению иностранному языку. В отличие от бытового языка, профессиональный язык описывает особую реальность — дискурсивное пространство той или иной культурной практики. Набор концептов, описывающих профессиональную реальность в медицинском знании настолько богат, что может сравниться с полноценным языком. Богатство описаний процессов организма, богатство их объяснения посредством введения категорий из смежных областей — отраслей — науки, взаимодействие редукционизма и холистического взгляда, делают язык медицины выделяющимся из профессиональных языков. Синтаксис концептов — умение познавать предмет интереса (болезнь, здоровье) и влиять на него с заданной целью. Необходимость работать с психосоматической составляющей заболеваний и их профилактики подчеркивает сложность медицинского языка. Статья не является подробной философской экспликацией, но предлагает читателям — профессионалам медицинского образования — взглянуть на педагогику, особенно, на выработку клинического мышления под углом языкового научения.

В статье проанализирована результативность обучения в аспирантуре на кафедре терапевтического профиля медицинского университета. Проведен анонимный опрос 11 аспирантов (6 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 26 до 35 лет, обучавшихся по специальности «внутренние болезни» и «кардиология» в период с 2018 по 2024 г. Все аспиранты, которые закончили обучение в аспирантуре, успешно и в срок сдали государственную итоговую аттестацию, защитили научно-квалификационную работу и диссертацию. Ответ на вопрос «Насколько Вам интересно заниматься научно-исследовательской деятельностью?» соответствовал 10 (9; 10), «Насколько Вы оцениваете свое желание заниматься преподавательской деятельностью?» — 10 (9; 10) баллам. За желание продолжить заниматься научно-исследовательской деятельностью после защиты диссертации проголосовали все аспиранты. Сложности с набором материала отметили 55%, со статистической обработкой данных — 36%, с подготовкой раздела «обзор литературы» — 27%, «материал и методы исследования» — 18%, «собственные результаты» — 18% аспирантов. На вопрос, что необходимо улучшить при обучении в аспирантуре, 63,64% аспирантов ответили, что ничего улучшать не следует, 36,36% выбрали научно-исследовательскую подготовку, 9,09% — теоретическую подготовку на базе университета. Специфика обучения в аспирантуре на кафедре поликлинической терапии Института клинической медицины с использованием многосторонней подготовки специалистов в теоретическом, научном и педагогическом направлении способствует эффективной подготовке диссертационного исследования и ее защите в срок. Прослеживается высокая заинтересованность аспирантов в научной и педагогической деятельности.

Нейрохирургия является одной из самых динамически развивающихся и высокотехнологичных специальностей в медицине, поэтому залогом эффективной деятельности врача-нейрохирурга является его непрерывное обучение с целью получения новых теоретических знаний и совершенствования практических навыков. В статье представлена методика проведения выездных циклов повышения квалификации, осуществляемых сотрудниками кафедры фундаментальной нейрохирургии Института непрерывного образования и профессионального развития (ИНОПР) РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

К врачам-специалистам, участвующим в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, предъявляются высокие требования в отношении их специальной подготовки. Цель исследования — установить уровень профессиональных компетенций оказания медицинской помощи в экстренной форме и определить потребность в обучении на циклах повышения квалификации по медицине катастроф у врачей нештатных формирований службы медицины катастроф (СМК) городских поликлиник. Сбор данных осуществлялся методом анонимного анкетного опроса, объем выборки составил 262 человека. При проведении исследования установлено, что только 46,7% респондентов владеют необходимыми практическими навыками, наибольшие затруднения вызывают интубация трахеи (24,0%), трахеостомия при асфиксии и умение пользоваться аппаратурой для проведения искусственной вентиляции легких (по 27,1%). Также выявлена высокая степень потребности врачей-специалистов в дополнительном профессиональном обучении по медицине катастроф в рамках циклов повышения квалификации: только 26,0% врачей в течение последних 5 лет были обучены по медицине катастроф в рамках дополнительного профессионального образования, о потребности в изучении вопросов медицины катастроф сообщили 79,4% респондентов. Таким образом, укомплектование нештатных формирований СМК должно осуществляться только врачами-специалистами, прошедшими обучение по медицине катастроф. При разработке дополнительных профессиональных программ по медицине катастроф целесообразно предусматривать взаимодействие кафедр медицины катастроф с профильными клиническими кафедрами для закрепления навыков выполнения врачебных манипуляций для оказания экстренной медицинской помощи.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- РНИМУ им. Н.И. Пирогова

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 117513, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1

- Юр. адрес

- 117513, г Москва, Обручевский р-н, ул Островитянова, д 1 стр 6

- ФИО

- Лукьянов Сергей Анатольевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- lukyanov_sa@rsmu.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 4341422

- Сайт

- https://rsmu.ru/