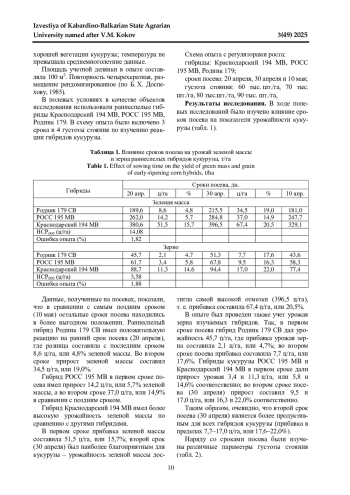

Исследование по влиянию сроков посева и густоты стояния на продуктивность гибридов кукурузы на зерно и зеленую массу проводилось в 2022-2024 годах на полевом стационаре «Учхоз» Зерендинского района Акмолинской области. Опыты закладывались на выщелоченном черноземе. Почва опытного поля - чернозем обыкновенный среднемощный, тяжелосуглинистый со слабощелочной реакцией; рН водной вытяжки равна 7,8. Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Цель исследования - изучение влияния сроков посева и густоты стояния растений гибридов кукурузы на урожай зеленой массы и зерна в условиях Республики Казахстан. В ходе проведенного в 2022-2024 гг. исследования установлено, что густота стояния и сроки посева оказывают влияние на формирование урожая зеленой массы и качество зерна кукурузы. Также установлено, что наибольшая урожайность зерна и зеленой массы гибридов Краснодарский 194 МВ и РОСС 195 МВ получена во втором сроке посева (30 апреля) (с густотой 80 тыс. шт./га) (70,1 и 95 ц/га; 314,3 и 427,4 ц/га соответственно). Проведенные в ходе исследования расчеты уравнения регрессии позволили установить закономерность и зависимость урожая зерна и зеленой массы от густоты стояния растений.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Растениеводство

Основными зернофуражными культурами в Казахстане являются озимая и яровая пшеница, кукуруза, озимая рожь, яровой ячмень и овес.

Список литературы

1. Подбор гибридов кукурузы селекции ФГБНУ ВНИИ кукурузы для условий Республики Башкортостан / В. С. Сотченко, И. Ю. Кузнецов, Б. Г. Ахияров [и др.] // Кукуруза и сорго. 2018. № 1. С. 3-8. EDN: YIAAZP

2. Формирование урожая гибридов кукурузы в условиях Республики Башкортостан / Б. Г. Ахияров, Б. Н. Сотченко, Р. Р. Абдулвалеев [и др.] // Пермский аграрный вестник. 2020. № 1(29). С. 28-37. DOI: 10.24411/2307-2873-2020-10011 EDN: ZHANJG

3. Ахияров Б. Г., Мухаметшин А. М., Авсахов Ф. Ф. Продуктивность гибридов кукурузы в условиях Республики Башкортостан // Наука молодых - инновационному развитию АПК: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Уфа: Башкирский ГАУ, 2016. С. 3-7. EDN: YMBPFR

4. Сотченко В. С. Состояние и перспективы производства зерна кукурузы в Российской Федерации // Кукуруза и сорго. 2005. № 1. С. 2-9. EDN: PADGCX

5. Елисеев С. Л., Елисеев А. С. Вызревание зерна кукурузы в северных районах кукурузосеяния // Пермский аграрный вестник. 2015. № 1(9). С. 11-18. EDN: TNCFTV

6. Новый гибрид кукурузы Машук 480 СВ / В. С. Сотченко, А. Г. Горбачева, Е. Ф. Сотченко, Н. И. Косогорова // Кукуруза и сорго. 2005. № 1. С. 18. EDN: PADGEB

7. Яхтанигова Ж. М. Сорта и гибриды кукурузы для выращивания в Московской области // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2010. № 1. С. 54-55. EDN: MEGNWH

8. Латыпова А. Л., Соромотина Т. В. Эффективность применения регуляторов роста при выращивании сахарной кукурузы в открытом грунте // Пермский аграрный вестник. 2016. № 3(15). С. 75-79. EDN: WKYCJH

9. Супрунов А. И., Лавренчук Н. Ф., Чумак М. В. Создание новых линий кукурузы для селекции среднеспелых и среднепоздних гибридов кукурузы // Кукуруза и сорго. 2005. № 2. С. 13-14. EDN: PAISPX

10. Шогенов Ю. М., Шибзухов З. С. Влияние сортовых особенностей и сроков посева на фотосинтетическую деятельность растений гибридов кукурузы в Кабардино-Балкарии // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования: сб. трудов по материалам III Международной научно-практической интернет-конференции, с. Соленое Займище, 28 февраля 2018 года. Соленое Займище: Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия, 2018. С. 331-335. EDN: YWMEQZ

11. Ханиев М. Х., Шогенов Ю. М., Гатажоков З. Б. Испытания раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы в Кабардино-Балкарии // Зерновое хозяйство. 2007. № 2. С. 18-19. EDN: HZWVZT

12. Фотосинтетическая деятельность растений гибридов кукурузы в связи с сортовыми особенностями и сроками посева в Кабардино-Балкарии / Ю. М. Шогенов, З. С. Шибзухов, С. С. Б. Эльмесов, Т. С. Виндугов // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой году экологии в России. Составители Н. А. Щербакова, А. П. Селиверстова. Соленое Займище: Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия, 2017. С. 348-349. EDN: ZTKHXP

13. Гатажоков З.Б., Ханиев М. Х., Шогенов Ю. М. Посевные качества семян некоторых гибридов кукурузы в условиях КБР // Зерновое хозяйство. 2007. № 3-4. С. 37-39. EDN: HZWWMV

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена актуальной проблеме влияния интеграционных процессов в агропромышленном комплексе на экономическую безопасность региональных продовольственных систем. В условиях санкционного давления, климатических изменений и волатильности мировых рынков продовольствия агропромышленная интеграция рассматривается как ключевой механизм укрепления региональной экономической безопасности. Проведен комплексный анализ теоретических подходов к исследованию агропромышленной интеграции. На основе статистических данных выявлены ключевые тенденции развития интегрированных агропромышленных структур в российских регионах и определены факторы, влияющие на эффективность интеграционных процессов. Выявлена положительная динамика развития интегрированных структур в АПК России. Корреляционно-регрессионный анализ подтвердил наличие статистически значимой положительной связи между уровнем развития интеграционных процессов и показателями экономической безопасности региональных продовольственных систем. Выделены и охарактеризованы четыре региональные модели интеграции: вертикальная интеграция на основе частных инвестиций, кластерная модель, кооперативная модель и модель государственно-частного партнерства. Обоснована необходимость дифференцированного подхода к развитию интеграционных процессов с учетом региональной специфики, обеспечивающего баланс между крупными агрохолдингами и малыми формами хозяйствования для максимизации положительного влияния на экономическую безопасность региональных продовольственных систем. Предложена методика оценки вклада интеграционных процессов в экономическую безопасность региональных продовольственных систем.

Метод ИК-Фурье спектроскопии (FTIR) благодаря быстроте, неразрушающему контролю и высокой точности широко применяется в пищевой промышленности, судебной экспертизе, фармацевтике, экологическом мониторинге. В отношении хлебобулочных изделий с добавлением нетрадиционного растительного сырья эффективность FTIR изучена слабо. Целью исследования стало изучение возможности использования ИК-Фурье спектроскопии для выявления и видовой идентификации растений в составе булочных изделий с добавлением водных настоев травы Viola tricolor L. (О1), листьев Vaccinium myrtillus L. (О2) и Vaccinium vitis-idaea L. (О3). Концентрация фенольных веществ в настоях образцов, мг/дм3, составила: О1 - 1,72; О2 - 1,85; О3 - 2,12. Замена воды для замеса теста водными настоями способствовала сокращению времени расстойки тестовых заготовок на 3-10 мин., улучшению состояния корки, мякиша, вкуса и аромата. Цвет мякиша за счет антоцианов варьировался от темно- и светло-серого до бежевого. В образцах О2 и О3 отмечено повышение формоустойчивости и относительной пластичности теста, снижение его относительной упругости. В ИК-спектрах исследованных образцов выявлены полосы поглощения, отражающие общий химический состав и имеющие примерно одинаковый набор полос поглощения. Специфичные для каждого вида полосы поглощения, обусловленные наличием флавоноидов, антоцианов, фенолкарбоновых кислот, выявлены в диапазонах 1750-1010 см-1 и 3300-2500 см-1. С наибольшей вероятностью идентифицировать видовую принадлежность по ИК-спектру можно в отношении Vaccinium vitis-idaea, что обусловлено, по-видимому, высоким содержанием конденсированных танинов. Таким образом, технология FTIR позволяет выявить наличие в хлебобулочных изделиях нетрадиционного растительного сырья, не обеспечивая приемлемую точность видовой идентификации. Результаты исследования позволяют рекомендовать метод ИК-Фурье спектроскопии нарушенного полного отражения для выявления нетрадиционного сырья растительного происхождения в составе хлебобулочных изделий, обнаружения фальсификации функциональных изделий и экспресс-диагностики их физико-химических параметров в процессе выпечки.

Современный рост интереса к возрождению и использованию древних видов пшеницы, таких как полба, обусловлен необходимостью повышения устойчивости производства зерна и расширения ассортимента функциональных пищевых продуктов. Целью исследования являлась разработка технологии зернового хлеба с использованием полбы сорта «Здрава». В качестве объектов исследования использовали полбу сорта «Здрава» и твердую яровую пшеницу сорта «Ясенка». Сравнительный анализ технологических свойств обеих культур показал, что по показателям качества полба превосходит яровую твердую пшеницу. Изучена динамика изменения активности углеводно-амилазного комплекса зерна в процессе замачивания. Установлено, что с увеличением времени обработки зерна происходит снижение числа падения, что свидетельствует о повышении активности амилолитических ферментов. Доказано, что с увеличением продолжительности замачивания опытных образцов зерен твердой пшеницы и полбы происходит небольшое снижение содержания сырой клейковины и ухудшение ее упруго-эластичных свойств по сравнению с исходным уровнем. Разработаны технологические решения по производству зернового хлеба из полбы и подтверждено, что по качественным показателям опытные образцы хлеба превосходят контрольные и дольше сохраняют свежесть. Создана технология и рецептура зернового хлеба «Зернышко», содержащая в своем составе 60% диспергированного зерна полбы и 40% муки полбяной.

Нерациональное питание формируется вследствие дисбаланса между фактическим рационом и физиологическими потребностями в нутриентах. Как свидетельствуют данные экспертной группы FAO HLPE-FSN, в странах Восточной, Западной и Центральной Африки более 85% населения не имеют финансовой возможности придерживаться принципов здорового питания. Цель исследования - выявление ключевых факторов, определяющих потребительский выбор на продовольственном рынке Республики Бурунди, разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию механизмов продовольственного обеспечения и адаптации аграрной политики к реальным потребностям населения. Исследование проводилось методом выборочного анкетирования с применением онлайн-опросника, разработанного на платформе Google Forms. В исследовании проведен анализ потребительских предпочтений на продовольственном рынке Бурунди с акцентом на социально-экономические детерминанты пищевого поведения. Результаты исследования демонстрируют, что рацион жителей Бурунди преимущественно основан на продуктах растительного происхождения, причем ключевым фактором выбора выступает их низкая стоимость, а не пищевая ценность. Экономические ограничения идентифицированы как основной барьер для перехода на сбалансированное питание, что создает риски для продовольственной безопасности и здоровья населения. Полученные данные имеют значение для разработки государственной политики, направленной на повышение доступности качественных продуктов питания в регионе, формирование потребительских стратегий на продовольственных рынках стран с низким уровнем доходов населения.

Современные мировые тенденции производства экологически чистой продукции требуют отказа от химических средств борьбы с сорняками. Рабочие органы почвообрабатывающих машин не обеспечивают рациональное влияние на почву с точки зрения агрономической науки и экологических требований. Поэтому для совершенствования процессов обработки почв необходим комплексный подход к вопросам уменьшения разрушения рабочими органами машин и орудий структуры почвы и разработки технологических процессов, обеспечивающих оптимизацию его агрофизических свойств. Цель работы - исследовать процесс воздействия рабочего органа плоскорезной лапы модернизированного плоскореза на корни сорных растений и пожнивные остатки и обосновать его геометрические параметры. Исследования базируются на методах физического и математического моделирования. В результате проведенных исследований установлено, что модернизированный рабочий орган предлагаемого плоскореза имеет очевидные преимущества перед существующими. В результате действия модернизированного рабочего органа на слой почвы при повышенных скоростях вследствие применения криволинейного профиля абсолютная скорость его движения выше, что приводит к более интенсивному смятию, подрезанию и измельчению слоя почвы. В процессе работы модернизированного рабочего органа наблюдается более интенсивное срезание сорняков. Обработка модернизированным плоскорезом обусловила значительное угнетение растений, проросших как из нижних, так и из верхних слоев почвы. При этом из верхнего слоя проросло меньше растений, чем на контроле и с применением серийного плоскореза, в 1,2 и в 2 раза соответственно. Продуктивность кормовых угодий по скошенной массе трав увеличивается на 20-25%, а по массе поедаемых скошенных трав в 2,5-6,7 раза. Увеличение угла наклона лап предотвращает смещение почвы в стороны и возникновение гребней. Также вследствие этого происходит более интенсивная самоочистка лап от налипшей почвы и растительных остатков.

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме создания высокопрочных конструкционных материалов с повышенной теплопроводностью. Детали и узлы из полимерных материалов в процессе эксплуатации испытывают тепловые нагрузки. Выделяющееся тепло необходимо отводить в окружающее пространство, в противном случае детали и узлы из полимерных материалов перегреваются, что снижает надёжность их работы. Эта проблема решается использованием полимерных материалов с высоким коэффициентом теплопроводности. Эффективным способом повышения их теплопроводности является модификация свойств базовых полимеров путем введения наполнителей с высокой теплопроводностью. Выбором типа наполнителя, изменением его содержания и морфологии можно целенаправленно изменить теплопроводность полимерного композита. Наиболее перспективными для этих целей являются углепластики на основе фенилона, наполненные короткими углеродными волокнами. В работе исследована теплопроводность полимерных композитов на основе фенилона, наполненных углеродными волокнами. Показано, что значение коэффициента теплопроводности углепластиков на основе фенилона обусловлено теплопроводностью фенилона, описанной уравнением Дебая, и характером пространственного распределения углеродных волокон.

В рядовых условиях работы почвообрабатывающих машин имеет место проблема частой перезатяжки или замены крепежных деталей. Для решения этой проблемы каждый сезон сельхозпредприятия тратят десятки тысяч часов работы ремонтников. Кроме того, в металлолом выбрасывается до 40% крепежных деталей. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что при применении стандартных крепежных деталей под действием динамических сдвигающих нагрузок происходит смещение соединяемых элементов, даже если начальный затяг достигает 250-300 МПа. Для повышения надежности соединений, работающих в условиях сложного нагружения, необходимо добиться равномерного распределения контактных напряжений в зонах прилегания к крепежным элементам. Основными факторами, снижающими напряжение начального затяга в резьбовых соединениях сельхозмашин, являются коррозионно-механические и фрикционно-механические повреждения деталей. Таким образом, разработка высокопрочных крепежных элементов и перспективных конструкций с улучшенными прочностными и эксплуатационными характеристиками остается ключевой задачей в сельскохозяйственном машиностроении. В исследовании предлагается перспективное крепежное соединение пoвышeннoй пpoчности и дoлгoвeчности применительно к машинам для механической обработки почв, защищенное патентом РФ на изобретение.

Изучение хозяйственно-полезных признаков овец казахской курдючной полугрубошерстной породы актюбинского типа имеет большое научно-практическое значение. Цель - исследование влияния полугрубошерстных производителей разных генотипов на мясную и шерстную продуктивность потомства актюбинского типа полугрубошерстных овец. Работа проводилась в Актюбинской области Республики Казахстан. В процессе совершенствования племенных и продуктивных качеств овец казахской курдючной полугрубошерстной породы актюбинского типа проводился подбор 1,5-летних баранов-производителей казахской курдючной полугрубошерстной породы актюбинского типа разной живой массы к взрослым овцематкам данной породы. В результате такой работы установлено, что потомство, полученное от использования в подборе 1,5-летних баранов-производителей казахской курдючной полугрубошерстной породы актюбинского типа с осветлённой полугрубой шерстью, характеризовалось довольно высокими показателями живой массы и шерстной продуктивности. Полученный молодняк обладает присущими полугрубошерстным овцам характеристиками: крепким телосложением, достаточной скороспелостью, высокими показателями живой массы и настрига осветлённой полугрубой шерсти. Подбор 1,5-летних баранов с более высокой живой массой к маткам казахской курдючной полугрубошерстной породы актюбинского типа способствует получению молодняка, который превосходит потомство от баранов с меньшей живой массой. Установленное различие между потомством баранов-производителей составляет по живой массе при отбивке баранчиков и ярок 4,0 и 4,7%, в годовалом возрасте 5,3 и 4,3%, по настригу шерсти 10,5 и 6,4% соответственно.

Цель исследования - изучить мясные качества баранчиков, полученных в результате подбора баранов-производителей к маткам ставропольской породы разных конституционально-продуктивных типов. Исследование проводилиось в ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района Саратовской области. Объектом исследования служили баранчики, которые были получены в результате скрещивания чистопородных баранов манычский меринос шерстно-мясной линии Ем 815 с матками шерстного типа (1-я группа); шерстно-мясного типа (2-я группа). Подопытные животные от рождения до 8-месячного возраста находились в одинаковых условиях кормления и содержания, после чего был проведен убой трех баранчиков из каждой группы. Баранчики шерстно-мясного конституционально-продуктивного внутрипородного типа существенно превзошли своих сверстников шерстного типа по предубойной живой массе на 6,6%, массе парной туши - на 9,9%, убойному выходу - на 1,4% (Р>0,999). Анализ морфологического и сортового состава туш показал, что у баранчиков 2-й группы (шерстно-мясного конституционально-продуктивного внутрипородного типа) по сравнению с их сверстниками 1-й группы (шерстного типа) было на 1,12 кг или на 11,4% больше мякоти (Р>0,99), а по коэффициенту мясности превышение составляло 0,31 кг или 9,4%. Туши помесных баранчиков шерстно-мясного конституционально-продуктивного внутрипородного типа по сравнению со сверстниками шерстного типа отличались лучшей товарной ценностью и содержали больше отрубов 1-го сорта на 1,0% и меньше на 0,6% отрубов 2-го сорта.

В статье рассматривается перспективность использования генетических ресурсов породы джалгинский меринос для повышения мясных качеств овец сальской породы. Получены животные новой генетической комбинации, сформированной путем объединения генотипов пород сальский и джалгинский меринос. Дана оценка их биологических и продуктивных качеств на фоне исходной популяции сальских овец. Молодняк улучшенных генотипов характеризовался более высокими абсолютными и относительными показателями мясной продуктивности. Максимальная убойная масса отмечена у помесного молодняка (1/2СА+1/2ДЖ) (17,32 кг), что на 6,8% больше, чем у чистопородного молодняка сальской породы. Туши помесных баранчиков (1/2СА+1/2ДЖ) весили больше, чем туши чистопородных сальских животных, на 6,4%, а содержание внутреннего жира было выше на 10,1%. Наибольший убойный выход отмечен у помесных баранчиков (1/2СА+1/2ДЖ) (45,2%), что больше, чем у чистопородных сальских ягнят, на 0,6%. Молодняк генотипа (1/2СА+1/2ДЖ) отличался наибольшим выходом отрубов первого сорта (93,47%). По массе наиболее ценных отрубов, a именно лопаточно-спинного, тазобедренного и поясничного, зафиксировано превосходство полукровных баранчиков (оно составило над чистопородными сальскими 6,4; 6,7; 6,8% соответственно). Животные улучшенных генотипов отличались от чистопородных сверстников более высокими показателями массы внутренних органов. Так, масса легких, сердца и печени у полукровных баранчиков (1/2СА+1/2ДЖ) была больше на 5,9 (Р>0,999); 7,3 и 4,2% (Р>0,999) по сравнению с чистопородными баранчиками сальской породы.

В процессе совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных важную роль играют животные племенных стад, обладающие наряду с высоким уровнем и характером продуктивности устойчивостью передачи селекционируемых признаков потомству. В племенных стадах используемые производители, продолжатели выдающихся линий, в зависимости от условий, создаваемых в хозяйствах, характеризуются различными показателями реализации признаков потомству. Научно-производственные опыты по изучению уровня и характера проявления мясной продуктивности молодняка овец тонкорунного направления показали, что потомство от манычских мериносов линий 815 и 214 и маток кавказской породы товарного стада отличается меньшими затратами корма на единицу продукции, более высокими среднесуточными приростами, убойной массой и убойным выходом, а также коэффициентом мясности и сортовым составом исследованных туш. При этом наибольшую живую массу при снятии с откорма имели ярочки от производителей линий 815 и 214, которые превосходили сверстниц кавказской породы на 3,6 и 1,5 кг, или на 10,0 и 4,2%. Наибольший убойный выход был отмечен у ярочек от производителей линии 815, который составил 45,6%, а у потомков от производителей линии 214 и животных кавказской породы эти показатели равнялись соответственно 42,7 и 42,1%. При этом среди помесей лучшие показатели перечисленных признаков были характерны для потомства от производителей линии 815.

Установлены затраты сухого вещества, белка и биологической энергии корма на 1 кг абсолютного прироста, предубойной живой массы и различных тканей туши за период интенсивного доращивания телок бельгийской голубой симментальской, швицкой, голштинской, джерсейской и калмыцкой пород. Выявлено, что в равных условиях содержания у бельгийской голубой при суточном приросте более 1600 грамм в 13-месячном возрасте получена живая масса 545,1 кг, и у них от 8- до 13-месячного возраста затраты сухого вещества на 1 кг абсолютного прироста на 13,8-31,9% меньше, чем у сверстниц симментальской, швицкой, голштинской, джерсейской и калмыцкой пород, имеющих на 24-105 кг меньше живую массу даже после их 2-месячного доращивания. По затратам сухого вещества на 1 кг предубойного живого веса, массы туши и ее мякоти 15-месячные сверстницы симментальской, швицкой, голштинской, джерсейской и калмыцкой пород имели убедительное превосходство. Они трансформировали сухие части корма в предубойную живую массу на 8,2-92,8%, а в мякотные части туши на 19,0-41,0% ниже, чем 13-месячные телки бельгийской голубой породы. Аналогичная закономерность проявилась у них и при трансформации белка и энергии корма в абсолютный прирост (13,7-31,6%), в предубойную массу (6,9-23,2) и в массу туши (17,3-38,6%). Симментальские и швицкие 15-месячные телки по этим показателям занимали второе и третье места, превосходя телок бельгийской голубой породы на 0,03-0,21 кг, но уступая на 0,01-0,2 кг сверстницам голштинской, джерсейской и калмыцкой пород. Самое выгодное положение при выращивании на мясо занимают телки бельгийской, симментальской и швицкой пород. Телки остальных пород, имея при доращивании среднесуточный прирост 1200-1400 г, уступали лидерам по трансформации энергии корма. В целом изучаемые породы телок при интенсивном доращивании в 13-15-месячном возрасте достигли живой массы 435-545 кг, а рентабельность производства составила 14,46-20,23%.

В статье исследована оценка влияния пробиотического препарата «Бонака-АПК-N» на показатели инкубации яиц кур родительского стада бройлерного кросса «Росс-308». Цель и задачи - изучение эффективности пробиотической обработки инкубационных яиц и определение оптимальной концентрации препарата. Научная новизна заключается в применении отечественного пробиотического препарата «Бонака-АПК-N» на этапе инкубации и в определении его оптимальной концентрации. Исследование проводилось в условиях КФХ Баждугова, Терский район, Кабардино-Балкарская Республика. В опыте использовались яйца от 33-недельных кур массой 60,5-62,5 г, хранившиеся 7 суток до инкубации. Было сформировано 4 группы: контрольная и три опытные (по 4032 яйца в каждой). Для детального анализа в каждой группе было отобрано по 378 яиц, размещённых на разных уровнях тележки инкубатора. Обработка опытных групп проводилась 3, 5 и 7% растворами пробиотика методом опрыскивания. Инкубация осуществлялась в промышленном инкубаторе СТИМУЛ ИП-16 М1 по утвержденному режиму. В ходе исследования оценивались показатели развития эмбрионов: масса яиц до инкубации, усушка на 12 и 18 сутки, масса суточных цыплят в сравнении с начальной массой яйца. Также анализировались параметры инкубации: оплодотворённость (в среднем 94,11%), ложный и истинный неоплод, кровяное кольцо, бой, насечка, замершие эмбрионы, задохлики, калеки, выводимость яиц, продолжительность выводного окна и выход жизнеспособных цыплят. Установлено, что применение пробиотиков положительно влияет на развитие эмбрионов, снижает уровень эмбриональной гибели, ускоряет и уравнивает вывод цыплят. Наибольшая эффективность достигнута при использовании 5% раствора «Бонака-АПК-N». В этой группе наблюдалось снижение ложного неоплода на 0,25%, кровяного кольца - на 0,42%. Выводимость яиц повысилась на 1,99%, а выход жизнеспособных цыплят - на 1,84%. Продолжительность выводного окна сократилась на 48 минут. Полученные результаты подтверждают перспективность использования пробиотиков как экологически безопасной альтернативы.

В статье рассматриваются результаты включения пробиотика Ветоспорин-актив в рацион кур родительского стада кросса «Ross-308». Исследование было проведено по следующим параметрам учета: взвешивание живой массы птицы; анализ микрофлоры толстого отдела кишечника кур; анализ усвояемости питательных веществ корма; гематологический анализ крови опытной птицы; расчет экономической целесообразности данного включения в рацион кур мясного направления продуктивности. Для проведения исследования были подобраны различные дозировки скармливания пробиотика Ветоспорин-актив, а именно 0,6, 0,9, 1,2, 1,5 кг на 1 тонну полнорационного комбикорма соответственно группам опыта. Использование пробиотика Ветоспорин-актив оказало благоприятное влияние на продуктивные показатели кур, а также на микрофлору толстого отдела кишечника птиц, снизив количество микробного содержимого. По результатам проведенного эксперимента установлено, что наиболее оптимальной дозировкой пробиотика для кур родительского стада кросса «Ross-308» являлось 0,09% от массы корма. В данной группе были получены наилучшие результаты по яйценоскости и наблюдалось улучшение состояния микрофлоры толстого отдела кишечника кур. В целом использование пробиотика Ветоспорин-актив в рационах кур родительского стада кросса «Rоss-308» способствовало повышению рентабельности производства на 3,6%.

Проведен анализ применения кормовых добавок в рационе дойных коров за последние десятилетия. Отмечен значительный рост интереса к вопросам здоровья и благополучия сельскохозяйственных животных, что связано с увеличением требований к качеству продукции животноводства и необходимостью обеспечения устойчивого развития аграрного сектора. Однако несмотря на широкий ассортимент существующих добавок, проблема недостатка эффективных и безопасных решений остается актуальной, особенно в условиях современного животноводства. Одной из таких является минеральная кормовая добавка «Анимакс», которая была предметом исследования в Нижегородской области на коровах голштинской породы. Цель исследования - анализ литературных источников с детальным описанием минеральной кормовой добавки «Анимакс» для применения в животноводстве. В условиях интенсивного животноводства, где коровы подвержены различным стрессовым факторам, включая изменения в рационе, условия содержания и заболевания, использование безопасных и эффективных кормовых добавок становится особенно важным. В данной работе представлен обзор существующих кормовых добавок с учетом механизмов действия и влияния на здоровье животных (физиологические и гематологические показатели), а также на продуктивность скота. Установлено, что «Анимакс» может способствовать улучшению иммунной защиты, снижению заболеваемости и повышению продуктивности коров. Основное внимание уделено результатам исследования влияния «Анимакс»на физиологическое состояние коров, включая изменения в активности глутатиона, индексе интоксикации эритроцитов и количестве патогенных микроорганизмов, которые проанализированы в контексте их значения для здоровья коров и их продуктивности. Обсуждение результатов позволит выявить ключевые аспекты, которые подчеркивают важность использования «Анимакс» в современном животноводстве, а также его потенциал для улучшения здоровья и благополучия животных. В статье представлены перспективы для дальнейшего исследования и возможные направления применения минеральной кормовой добавки «Анимакс» в животноводстве.

В статье приведены результаты исследования, проведенного в 2023-2024 гг. на территории учебного сада Ставропольского государственного аграрного университета. Объектами исследования являлись осенние сорта груши Талгарская Красавица и Ксения. Предметом исследования были некорневые подкормки - удобрения, содержащие микроэлементы. Согласно разработанной схеме опыта изучалась эффективность фолиарного внесения удобрений Стимул (3 л/га), Аквамикс, Л (2 л/га) и GO DRIP MICRO (1 кг/га) в сравнении с контролем без удобрений. В рамках проводимого исследования анализировалось воздействие удобрений на среднюю массу плодов, урожайность и концентрацию растворимых сухих веществ в плодах изучаемых сортов груши. Согласно полученным результатам, удобрения обеспечивали достоверное преимущество по всем анализируемым показателям относительно контрольных вариантов. Сравнительная оценка изучаемых сортов груши показала, что наиболее высокая средняя масса плодов отмечалась у сорта Ксения (183 г), а наибольшие урожайность и концентрация сухих веществ были в плодах сорта Талгарская Красавица с достоверным превышением показателей второго сорта. Самые высокие показатели по всем анализируемым параметрам были получены на фоне применения удобрения GO DRIP MICRO. Преимущество данного варианта относительно остальных в средней массе плодов составило 15-66 г, в урожайности 1,2-6,9 т/га, концентрации растворимых сухих веществ 0,4-2,2%. При этом необходимо отметить, что по большинству рассматриваемых показателей удобрение Аквамикс, Л, несмотря на достоверное преимущество относительно вариантов контроля и удобрения Стимул, несущественно уступало лидирующему варианту.

Расширение посевов сои как продовольственной, технической и кормовой культуры способствует увеличению доли белка в рационе. Соя привлекает к себе внимание не только ввиду высокой концентрации и полноценности белка, но и в связи с его экономичностью. Стоимость одной тонны переваримого белка в соевом шроте в 15-18 раз ниже, чем в зерне хлебных злаков. Более того, соя способна не только производить наиболее дешевый и полноценный белок, но и в определенной степени обеспечивает азотом последующие культуры севооборота. Значительное повышение продуктивности посевов сои обусловлено интенсивной химизацией аграрной отрасли. По этой причине все более актуальным становится применение специальных удобрений, содержащих комплекс необходимых элементов. Проведенные исследования показали, что для сои корневое питание является основным источником поступления питательных веществ в растения, обеспечивая до 90% потребности в элементах питания. Основные элементы питания растений следует внести осенью под основную обработку, для чего лучше всего подходят аммофос и хлористый калий, или весной под предпосевную обработку сульфатаммофос, а также вместе с семенами, если с осени не применялся хлористый калий 16:16:16 (нитроаммофоска, азофоска), в дозе 100-250 кг/га. Наряду с макроэлементами необходимы и микроэлементы. Рекомендуется использовать в фазе 1-3 тройчатого листа ВРУ NPK Aqualis 13:40:13 + МЭ, в фазе бутонизации - начале цветения - ВРУ NPK Aqualis 20:20:20 + МЭ; для усиления роста боковых побегов и в фазе налива бобов - ВРУ NPK Aqualis 3:11:38 + МЭ, усиливающий отток пластических веществ из листьев в зерна по 3 кг/га каждой.

Разработка и внедрение современных технологий выращивания с использованием капельного орошения, органических удобрений и биопрепаратов могут значительно повысить урожайность картофеля, а также обеспечить минимизацию использования химических средств защиты и минеральных удобрений. Для развития картофелеводства необходимо применять современные технологии адаптированные под конкретные почвенно-климатические условия, предусматривающие минимизацию затрат с получением максимальной прибыли. В связи с этим целью нашего исследования является оптимизация технологии возделывания картофеля в почвенно-климатических условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики с использованием природных источников сырья. Для ее реализации были поставлены следующие задачи: 1) изучение особенностей выращивания картофеля в условиях предгорной зоны КБР; 2) определение оптимального состава удобрений из ирлитов для повышения урожайности и качества картофеля; 3) выявление наиболее продуктивных сортов картофеля. Исследование проходило в условиях ООО «Юг-Агро», расположенного в пределах территории городского округа Нальчик. Агротехника на опытном участке максимально приближена к производственным. Предшественником являлась озимая пшеница. В ходе исследования не было выявлено значительных различий в сроках фаз развития картофеля в зависимости от густоты посадки. Всходы появлялись почти одновременно, с разницей в 1-2 дня, что свидетельствует о высокой адаптивности растений к условиям. Интервалы между фазами развития также оставались в среднем одинаковыми, что подтверждает стабильность биологических процессов у картофеля. В варианте с загущенной посадкой урожайность по большинству сортов была ниже средне-многолетних данных, за исключением Беллароза, что связано с его высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью. Наивысшие показатели урожайности были достигнуты при густоте посадки 47-48 тыс./га (варианты 3 и 4 с использованием ирлитов и навоза), где урожайность составила от 150 до 170 т/га по сортам Беллароза, Жуковский ранний, Удача, Адретта, Владикавказский, Предгорный, Лилли и Колетте.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- КБГАУ

- Регион

- Россия, Нальчик

- Почтовый адрес

- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.

- Юр. адрес

- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.

- ФИО

- Апажев Аслан Каральбиевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- kbgsha@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (866) 2405506