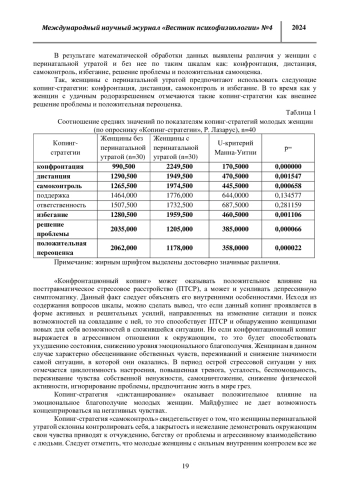

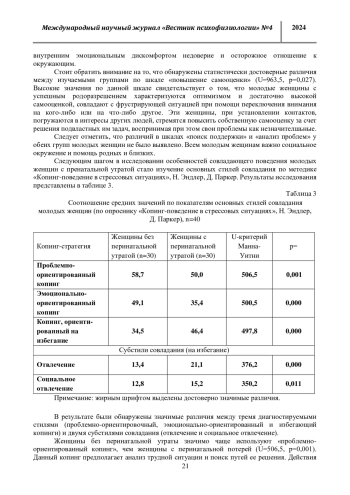

Цель исследования – изучение копинг-стратегий молодой матери при переработке травматической ситуации потери ребенка. В исследовании приняли участие 40 молодых женщин в возрасте от 21 года до 32 лет. Все жешщины замужние и первородящие, без патологий беременности. Из них 20 женщин потерявших детей при родах (с перинатальной утратой) и 20 женщин родивших условно здоровых детей (без перинатальной утраты). Особенности переработки травматической ситуации изучали с помощью опросников «Копинг-стратегии», «Способы преодоления негативных ситуаций», «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях». В результате исследования было определено, что женщины с перинатальной утратой предпочитают использовать следующие копинг-стратегии: «конфронтация», «дистанция», «самоконтроль», «избегание», «самообвинение», «поиск виновных», «копинг, ориентированный на избегание», «отвлечение», «социальное отвлечение».

Идентификаторы и классификаторы

Перинатальная утрата является психической травмой, так как вызывает переживания, имеющие длительное воздействие на психику женщины. Психическая травма как последствие стресса бывает тяжелее самого стресса, может провоцировать саморазрушающее поведение [1]. Ситуация перинатальной утраты являет собой фактор риска нарушений функционирования всей семейной системы. У родителей возникает целый комплекс физических и символических утрат: утрата внешнего объекта, утрата значимого другого, утрата статуса родительства, утрата будущего, надежды, мечты, части себя, экзистенциальная потеря [2]. Каким бы разным ни был опыт женщин, потерявших ребенка, во всем мире общими темами для них являются стигматизация, чувство вины и стыда. Все это крайне тяжело сказывается на женщинах. У многих женщин, потерявших ребенка во время беременности, могут развиваться нарушения психического здоровья, продолжающиеся месяцами или годами, даже если потом у них рождаются здоровые дети [3]. В связи с этим важным аспектом в помощи женщинам, пережившим пренатальную потерю малыша, является психологическая помощь. А именно, обучение конструктивному совладающему поведению при ситуации потери ребенка.

Список литературы

1. Добряков И.В. Психологические и психотерапевтические аспекты перинатальных и неонатальных потерь / И.В. Добряков, И.А. Колесников. В кн.: Репродуктивное здоровье общества: сб. материалов международного конгресса. – СПб.: Изд-во ИПТП, 2006. – С. 156-159. [Dobryakov, I.V. Psychological and psychotherapeutic aspects of perinatal and neonatal losses / I.V. Dobryakov, I.A. Kolesnikov. In: Reproductive health of society: proceedings of the international congress. - SPb.: IPTP Publishing House, 2006. - P. 156-159.]

2. Добряков И.В. Помощь при перинатальных утратах / И.В. Добряков // Здоровье человека, семьи, общества. Социодинамическая парадигма в психиатрии, наркологии, психотерапии и психологии. сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием памяти профессора Цезаря Петровича Короленко. – Новосибирск, 2021. – С. 61-69. [Dobryakov, I.V. Assistance in perinatal losses / I.V. Dobryakov // Human health, family, society. Sociodynamic paradigm in psychiatry, narcology, psychotherapy and psychology. Proceedings of the All- Russian conference with international participation in memory of Professor Cesar Petrovich Korolenko. - Novosibirsk, 2021. - P. 61-69.]

3. Костерина Е.М. Психологическое сопровождение перинатальных потерь: монография / Е.М. Костерина // Перинатальная психология и психология родительства. – 2004. – С. 94-107. [Kosterina, E.M. Psychological support of perinatal losses: a monograph / E.M. Kosterina // Perinatal psychology and psychology of parenthood. - 2004. - P. 94-107.]

Выпуск

Другие статьи выпуска

Анализируя факторы, влияющие на формирование субъективного времени, автор рассматривает феномен обновременности появления времени и информации как сигнала о воздействии в сенсорных структурах. Рассматриваются механизмы дисторсий субъективного времени. Предлагается понятие анализатора времени, объединяющего временные временные структуры других анализаторов.

Настоящее исследование посвящено анализу взаимосвязи между дневной сонливостью, асимметрией сердечного ритма (АСР) и ситуативной сонливостью в вечерне-ночные часы. Актуальность работы обусловлена важностью понимания механизмов автономной регуляции организма и разработки методов мониторинга сонливости, что особенно важно для предотвращения ошибок в критически важных сферах, таких как транспорт и сменная работа. Цель исследования — изучить влияние дневной сонливости на динамику АСР в вечерне-ночной период, а также выявить корреляции между ситуативной сонливостью и АСР. В эксперименте приняли участие 50 здоровых добровольцев, разделенных на группы по уровню дневной сонливости. Использовались субъективные шкалы для оценки сонливости и точные методы анализа АСР. Результаты показали, что у участников с более высокой дневной сонливостью наблюдается снижение показателей АСР с наступлением биологической ночи, что вероятно связано с увеличением физической и когнитивной усталости. В группе с высокой дневной сонливостью также были выявлены значимые отрицательные корреляции между ситуативной сонливостью и изменчивостью сердечного ритма. Эти данные могут быть использованы для создания систем мониторинга усталости и сонливости в различных областях, таких как транспорт, сменная работа и спорт.

В статье представлены концепции и модели эмоционального интеллекта, а также структурно-функциональные основы и нейрофизиологические механизмы формирования эмоций. Должное внимание уделено факторам, влияющим на формирование эмоционального интеллекта и как следствие на успешность деятельности. Показаны перспективы дальнейших исследований в области поиска мозговых коррелятов эмоционального интеллекта и их взаимосвязи с другими адаптационными системами организма и свойствами личности, так как для людей, работающих по профессии типа «человек-человек», «человек-машина», эмоциональный интеллект является профессионально важным качеством.

Широкое изучение стресса началось с работ Ганса Селье в середине прошлого века. Интерес к изучению стресса не угас, и даже возрос в XXI веке, так как до сих пор человечество не нашло универсального метода борьбы с негативными последствиями стресса. Рассмотрев исторический взгляд на проблему, авторы представили современные взгляды и методы изучения стресса и его последствий. В обзор включен 81 литературный источник. Рассмотрены исторические этапы изучения стресса, современные модели изучения острого и хронического стресса. Приводятся базовые сведения о патогенезе стрессовых реакций и возможностях их диагностики с помощью специализированных тестов, исследования показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем, определения концентрации биохимических маркеров. Представленные сведения обосновывают актуальность дальнейших исследований стресса.

Эмоциональный стресс является актуальной медико-социальной проблемой современности, и стал причиной различных психосоматических заболеваний: артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, инсульта, язвенной болезни; наркомании, алкоголизма, неврозов, психозов и пр. Одним из эндогенных пептидных гормонов, выполняющих ряд функций в организме, и в первую очередь участвующий в активации лактации и формирования материнского поведения является пролактин (ПРЛ).

В данной работе проведено изучение влияния ПРЛ на развитие эмоционального стресса у крыс. Основой и предпосылкой для изучения антистрессорного действия ПРЛ послужило высказанное нами предположение о том, что эмоциональный статус в период вскармливания потомства является естественным физиологическим фактором повышения устойчивости животных к эмоциональному стрессу, действие которого в значительной степени обусловлено синтезирующимся в организме ПРЛ. Лактация и вскармливание потомства имеет особое биологическое значение для сохранения биологического вида. Выживание потомства в значительной степени зависит от того, насколько подвержен стрессу материнский организм, так как известно, что чрезмерный стресс может привести к прекращению лактации, а значит и к возможной гибели потомства. Поэтому сама природа в этот ответственный период жизни должна была найти специальные механизмы для того, чтобы оградить и повысить, устойчивость материнского организма к эмоциональному стрессу.

Психологические наблюдения также показывают, что в период вскармливания потомства материнский организм становится менее чувствительными к стрессорным воздействиям. Полученные данные показывают, что в условиях агрессивно-конфликтного поведения у всех экспериментальных животных развивается эмоциональный стресс с характерными для него проявлениями: гипертрофией надпочечников, инволюцией тимуса, язвообразованием, изменением катехоламинового метаболизма в мозге. ПРЛ достоверно снижает выраженность классических проявлений стресса: инволюцию тимуса, гипертрофию надпочечников, язвообразование в желудке, повышает выживаемость предрасположенных к эмоциональному стрессу животных, оказывает модуляторное влияние на катехоламиновые процессы в гипоталамусе.

В наших исследованиях впервые показано, что эндогенный пептид ПРЛ может достоверно и долговременно повышать устойчивость животных к эмоциональному стрессу.

В данной статье рассматриваются результаты исследования личностных характеристик студентов, с акцентом на их влияние на учебный процесс и профессиональную деятельность в медицине. Используя методику SCL-90-R, анализируют уровень психического дистресса и тяжести симптомов, а также выявляют зависимость тревожности от пола испытуемых. Для диагностики личностных факторов применялся опросник «Большая пятерка» (BIG FIVE), который позволяет оценить пять ключевых аспектов личности: открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, дружелюбие и нейротизм. Статистический анализ данных проводился с использованием медианы и критерия Краскела-Уоллиса, а также U-критерия Манна-Уитни для сравнения групп. Результаты показывают статистически значимые различия в уровне тревожности между полами студентов, что подчеркивает важность учета личностных характеристик в образовательной среде. Исследование предоставляет ценные данные для дальнейшего изучения влияния психоэмоционального состояния на учебные достижения и профессиональную подготовку будущих медиков.

Дорогие коллеги, С радостью приветствую вас в редакционной колонке, посвященной недавно прошедшим мероприятиям, в которых мне довелось принимать непосредственное участие. Это замечательное время, когда традиционные события продолжают радовать нас своей актуальностью, и мы также встречаем новые инициативы, обогащающие наше научное сообщество.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- НПЦ ПСН

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- 193079, г Санкт-Петербург, Невский р-н, Октябрьская наб, д 90 к 4, кв 15

- Юр. адрес

- 193079, г Санкт-Петербург, Невский р-н, Октябрьская наб, д 90 к 4, кв 15

- ФИО

- Булгакова Ольга Сергеевна (ПРЕЗИДЕНТ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______