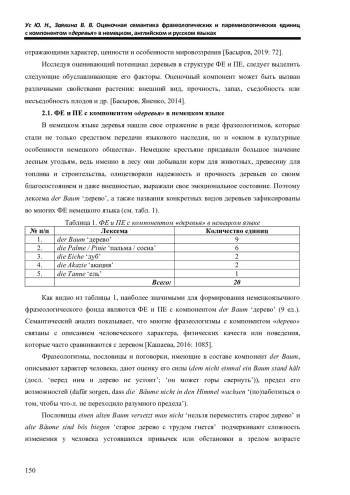

Данная статья посвящена описанию фразеологических и паремиологических единиц, включающих компонент «деревья». Основное внимание акцентируется на сопоставительном анализе фразеологических и паремиологических единиц, выявляются общие и специфические черты оценочного компонента в семантической структуре данных устойчивых выражений в немецком, английском и русском языках.

Идентификаторы и классификаторы

Фразеологический корпус любого языка представляет исключительно богатый материал для изучения аксиологических закономерностей и анализа, зафиксированных в языке стратегий оценивания, поскольку фразеологизм сам по себе уже содержит «большой объем дополнительной информации о характере поступков, поведении человека» [Артемова, 1991: 12].

Список литературы

1. Артемова А. Ф. Коннотативный аспект семантики фразеологических единиц // Актуальные проблемы современной семасиологии. Ленинград: РГПУ, 1991. С. 12-21.

2. Басиров Ш. Р., Яненко І. В. Структура і семантика флоронімів у різноструктурних мовах. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. 323 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 11).

3. Басыров Ш. Р. Флористические метафоры и метонимии // Метафоры и метонимии в разноструктурных языках. Донецк: ДонНУ, 2019. С. 59-75.

4. Белая Е. Н. Национально-культурная специфика английских, французских и русских фразеологических единиц с компонентом «дерево» и названий деревьев // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. № 4 (30). С. 34-41.

5. Волобуева О. Н. Оценочный компонент в семантической структуре фразеологизмов интеллектуальной сферы // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 11 (192). Филология. Искусствоведение. Вып. 42. С. 38-41.

6. Жуков В. П. Русская фразеология. Москва: Высшая школа, 1986. 310 с.

7. Кашаева О. И. Некоторые аспекты изучения и употребления фразеологизмов в немецком и русском языках // Молодой ученый. 2016. № 3 (107). С. 1083-1086.

8. Кудрявцева Н. Б. Национально-культурный компонент семантики номинаций- фитонимов // Диалоги без границ: язык, культура, карьера. Белгород, 2017. С. 75-78.

9. Москвичева Е. А. Специфика проявления оценки во фразеологических единицах // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2008. № 2 (9): в 3-х ч. Ч. II. С. 109-112.

10. Писарская Т. Р., Якименко Н. Е. Паремии с компонентом-фитонимом как объект лингвокультурологического описания // Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2017. С. 88-92.

11. Поломошнов Л. А. Фразеологические единицы с фитонимическим компонентом английского языка // Вестник Донского государственного аграрного университет. 2016. № 2. С. 94-101.

12. Степанов Ю. С. Французская стилистика. Москва, 1965. 120 с.

13. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Языки русской культуры, 1996. 288 с.

14. Шумбасова С. С. Грамматическое структурирование фразеологизмов современного английского языка с компонентом-фитонимом // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Лингвистика». Москва: Изд-во МГОУ. 2011. № 1. С. 85-92.

15. Шустова С. В., Бессонова Е. М., Назаренко Е. Н. Фразеологизмы с компонентом фитонимом в немецком и русском языках // Гуманитарные исследования. История и филология. 2023. № 9. С. 32-42.

16. Яхина А. М. Оценочность как компонент значения фразеологических единиц в русском, английском и татарском языках: на материале глагольных ФЕ, обозначающих поведение человека: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Казань, 2008. 226 с.

17. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: Bibliographisches Institut Leipzig, 1982. 250 S.

18. Schemann H. Deutsche Idiomatik: Die deutschen Redewendungen im Kontext. Berlin: Boston: De Gruyter. 2011. 1037 S.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. Москва: Аквариум, 1995. 773 с.

2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва, 2003. 688 с.

3. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Москва: Русский язык, 2000. Т. 2. 1209 с.

4. Ларионова Ю. А. Фразеологический словарь современного русского языка. Москва: Аделант, 2014. 512 с.

5. Молотков А. И. Фразеологический словарь русского языка. Москва: Советская энциклопедия, 1987. 543 с.

6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва: ООО «ИТИ Технологии», 2006. 944 с.

7. Степанова М. И. Фразеологический словарь русского языка. Санкт-Петербург: Виктория Плюс, 2016. 608 с.

8. Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Stuttgart, 2002. 1037 S. [Duden].

9. Hornby A. S. Oxford Student’s Dictionary of Current English. 1984. 770 p. [OSDCE].

10. Longman Dictionary of Contemporary English. 1992. 1668 p. [LDOCE].

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена анализу переводческих трансформаций и выбранных переводчиками средств гендерного выражения для номинации лиц женского пола в текстах различных жанров на материале немецкого и русского языков. Авторами делается вывод о влиянии стилистических особенностей и контекста на выбор стратегий гендерной номинации и их несоответствие официальной языковой политике.

Настоящее исследование посвящено анализу в диахроническом плане ценностной картины в мире русского и китайского языка на примере цветовой триады – красный, белый, черный, предложенной российским ученым В. Тернером. Представление о цветовых прилагательных содержит не только описание объективного мира, но и субъективное восприятие и оценку пользователя языка, что создает уникальную картину ценностей мира. Цель исследования – сопоставительный анализ оценочных прилагательных-цветообозначений для глубокого понимания данной ценностной картины мира двух стран.

Статья посвящена исследованию семантики глаголов, выражающих каузирование эмоционального состояния очарования в немецком и английском языках. Проведенный сопоставительный анализ исследуемых лексических единиц позволил установить общие и дифференциальные черты в их семантике.

Статья посвящена исследованию жанрообразующих признаков имен собственных в компьютерной игре, относящейся к жанру «шутер». Показано, что основные особенности данного жанра – характер игрового процесса, перспектива и игровое пространство – определили особенности выбора или создания собственных имен определенного типа. Представляются механизмы формирования имен собственных, определяемые спецификой игрового процесса и компьютерного дискурса.

В cтатье проведено исследование языковых средств вербализации деятельностных ситуаций церемониального типа с позиций конструирования модели как универсальной категории, которая охватывает лексическую семантику, словообразование, взаимодействует с категориями текста и дискурса. В рамках данной проблемы в работе рассматриваются вопросы: 1) выделения признаков деятельностной ситуации как динамичной полиситуативной структуры; 2) выявления факторов полиситуативности деятельностной ситуации с учетом разных аспектов, непосредственно связанных со словом – грамматического, семантического, словообразовательного. В статье обосновывается положение о том, что лингвистическая креативность, соотносится с языковой нормой как когнитивной программой реализации ее реальных и потенциальных возможностей в дискурсивных практиках.

Статья посвящена исследованию вербальной реализации концепта POLITICS в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков на материале официальных выступлений президентов США. Концепт анализируется в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, при котором определяется как сложная, динамичная, структурно-смысловая, этнически и культурно обусловленная ментальная единица сознания, которая выступает способом и результатом категоризации знания и имеет вербальное выражение. Определены функции, которые выполняет концепт POLITICS в американском политическом дискурсе.

В настоящей статье приводятся результаты анализа семантических особенностей английских оценочных антропонимов, которые рассматриваются как элементы ономастической картины мира. Под оценочным антропонимом мы понимаем имя человека (имя, фамилию и прозвище), семантика которого содержит оценочный компонент.

Корпус исследования был составлен в соответствии с критериями отбора языкового материала. Методология исследования основана на сочетании традиционного, аксиологического и лингвокультурологического подходов, что позволяет выявить специфические особенности английской ономастической картины мира, описать систему этнокультурных ценностей и доминант английского языка и культуры.

В результате семантической классификации было выделено восемь групп оценочных антропонимов.

Статья представляет собой попытку лингвистического осмысления коммуникативной природы англоязычного подкаста – сетевого феномена, возникшего в первой четверти XXI века. Избран классификационный подход к анализу феминноориентированных психологических подкастов с позиций теории дискурса, теории текста, генристики. Отделяя подкаст от смежных сетевых явлений, авторы предлагают его рабочую дефиницию, определяют коммуникативную сущность в триаде «дискурс – текст – жанр», намечают перспективы дальнейшего исследования.

Статья посвящена формированию эмоциональной доминанты отчаяния в тексте англоязычной психологической прозы. На примере рассказа Д. Г. Лоуренса «The Blind Man» анализируются языковые средства, участвующие в создании данной доминанты. Фокусом внимания являются способы вербализации эмоционального состояния отчаяния, в число которых входят повторы носителей доминирующих текстовых смыслов на различных уровнях организации художественного текста.

Многогранное научное творчество основателя Московского университета охватывает естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Помимо тем, относящихся к деятельности М. В. Ломоносова в области наук о Земле, на «Ломоносовских уроках», проводимых на занятиях по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам со студентами-географами, обсуждалась роль Ломоносова-филолога в создании русской научной терминологии и стиля научного изложения на примере его трудов по геонаукам.

Статья посвящена изучению средств реализации категории оценки в англоязычных аналитических медиатекстах, посвященных военным конфликтам. Источниками материала исследования послужили современные британские и американские газеты (The New York Times, USA Today, The Washington Post, The Guardian, The Times, The Independent). Даны определения ключевым понятиям исследования. Установлены и описаны средства и способы реализации категории оценки. Определена корреляция между типом англоязычного аналитического медиатекста и уровня его аксиогенности.

Настоящая статья посвящена анализу семантических и лингвокультурологических характеристик реалий, а также особенностям их функционирования в романе американского писателя Роберта Пенна Уоррена «All the King’s Men». Комплексное исследование реалий позволяет выделить группы реалий согласно тематической и национальной принадлежности, проанализировать оценочное значение реалий и определить их функции в контексте художественного произведения.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ДОНГУ

- Регион

- Россия, Донецк

- Почтовый адрес

- 283001, Донецкая Народная Респ, г Донецк, ул Университетская, д 24

- Юр. адрес

- 283001, Донецкая Народная Респ, г Донецк, ул Университетская, д 24

- ФИО

- Беспалова Светлана Владимировна (РЕКТОР)

- Сайт

- https://donnu.ru/