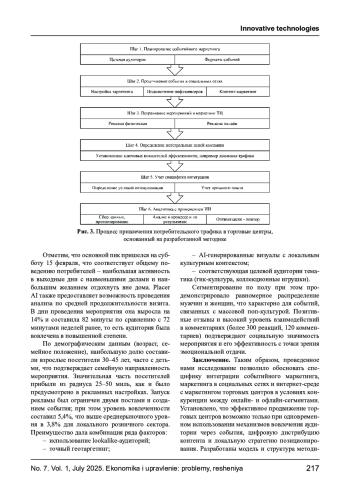

Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологических и практико-ориентированных оснований разработки и апробации методики привлечения потребительского трафика в торговые центры на основе интеграции событийного маркетинга, маркетинга в социальных сетях и аналитических возможностей технологий искусственного интеллекта. Обосновывается актуальность исследования в условиях усиливающейся конкуренции между офлайн- и онлайн-средой, что определяет необходимость внедрения новых моделей взаимодействия с аудиторией. В рамках исследования раскрыта специфика событийного маркетинга как средства формирования эмоциональной связи между брендом и потребителем, его синергии с продвижением в социальных сетях, а также роль искусственного интеллекта (ИИ) в формировании персонализированного контента и таргетированной коммуникации. Выделяются структурные компоненты методики, предлагается авторская концептуальная модель и процессный алгоритм, позволяющие реализовать маркетинговые активности с учетом поведения, когнитивных и эмоциональных характеристик целевой аудитории. Практическая апробация разработанной методики проведена на примере торгового центра Northwoods Mall (г. Пеория, США) с использованием платформы Placer AI. В результате реализации события Peoria Comic & Toy Show и его целевого продвижения в социальных сетях зафиксирован рост посещаемости на 42,8% по сравнению с предыдущими выходными и на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечено увеличение средней продолжительности визита на 14%. Эмпирические данные подтверждают жизнеспособность разработанного подхода. Научная новизна исследования заключается в обосновании и интеграции событийного и цифрового маркетинга с инструментами ИИ в рамках продвижения офлайн-пространств. Теоретическая значимость проявляется в систематизации и уточнении принципов интегративного маркетинга торговых центров в условиях цифровизации, основанного на элементах событийного маркетинга и продвижения в социальных сетях с использованием технологий искусственного интеллекта. Практическая значимость заключается в предложении воспроизводимой методики, применимой для различных объектов.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Экономика

Интенсивно развивающаяся цифровая среда становится на современном этапе предметом множества научно-методологических и прикладных дискуссий, связанных с определением ее роли в трансформации потребительского поведения, с изменением каналов коммуникации между бизнесом и аудиторией, с необходимостью выстраивания новых стратегий маркетингового влияния.

Список литературы

1. Баурина С. Б. Интеграция интернет-технологий в продвижение продукции: современные тренды в индустрии питания // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10, № 2(35). С. 74-78. EDN: IUJUQC

2. Бочкарева Е. С. Событийный маркетинг как инструмент продвижения бренда: современные тенденции развития отрасли // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 3-1. С. 27-30. EDN: KWVIAE

3. Ковалевская Р. В. Место ивент-маркетинга в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций // Коммуникология: электронный научный журнал. 2020. Т. 5, № 4. С. 21-31. EDN: MWECAJ

4. Мищенко Е. В., Левченко К. В., Широкова Я. А. и др. Психология потребителей и AI: как технологии изменяют подходы к сегментации и таргетированию // Прикладные экономические исследования. 2025. № 2. С. 72-81. EDN: PJPIEA

5. Мищенко Е. В., Хмельницкая А. Б., Яранцева М. И. и др. Методы оценки влияния генеративного ИИ на восприятие бренда: от текста до визуального контента // Индустриальная экономика. 2025. № 2. С. 82-89. EDN: MGLOVM

6. Начарова Л. И. Событийный маркетинг как эффективный инструмент рекламной кампании социальной сети “ВКонтакте” // Litera. 2024. № 2. С. 230-236.

7. Пирогов Д. Е. Укрепление формата районных торговых центров: маркетинговые стратегии и инструменты // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник НИЦ корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2, № 4. С. 496-506.

8. Чеснокова А. В. Формирование бренда торгового центра как инструмент стратегического маркетинга // Сервис plus. 2015. Т. 9, № 4. С. 35-39. EDN: UYMJAJ

9. Шарапов М. М., Мищенко Е. В., Акчурина Д. Р. и др. Оценка эффективности мультиканальных маркетинговых стратегий с ИИ: анализ прироста продаж и взаимодействия с клиентами // Инновационная экономика: информация аналитика прогнозы. 2025. № 2. С. 164-172. EDN: ONVDXK

10. Юлдашева О. У., Трушникова И. О., Шубаева В. Г. Ценность шопинга и привлекательность атрибутов торгового центра: поколенческие и гендерные различия российских покупателей // Управленец. 2024. Т. 15, № 3. С. 3-19. EDN: HIFIQY

11. Dolega L., Rowe F., Branagan E. (2021) Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 60, Article ID 102501.

12. Lee W., Xiong L., Hu C. (2012) The effect of Facebook users’ arousal and valence on intention to go to the festival: Applying an extension of the technology acceptance model.International Journal of Hospitality Management, Vol. 31, Issue 3, pp. 819-827.

13. Todi S., Sathish Kumar G., Kumar V. (2024) A study on social media and the future of event marketing.International Journal of Scientific Research in Engineering and Management, Vol. 8, no. 5, pp. 1-9.

14. Vithayathil J., Dadgar M., Osiri J. K. (2020) Social media use and consumer shopping preferences.International Journal of Information Management, Vol. 54, Article ID 102117.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Настоящее исследование посвящено анализу влияния цифровизации на структурные изменения российского рынка труда в условиях технологической трансформации экономики. Рассматриваются ключевые тенденции цифровой трансформации отраслей, формирование новых профессиональных компетенций и изменение требований к квалификации работников. На основе статистических данных и экономических показателей проанализированы структурные сдвиги в занятости населения, выявлены отрасли с наибольшим потенциалом цифровизации и сопутствующие риски технологической безработицы. Исследование демонстрирует неравномерность цифровой трансформации в различных секторах российской экономики и региональные диспропорции в адаптации к новым технологическим условиям. Предложены рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере регулирования рынка труда и развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики.

Целью настоящей работы является создание формализованного описания платформенной экосистемы инновационного предпринимательства и разработка логико-вероятностной модели интеллектуальной деятельности ее субъектов. Исследуемая экосистема включает: платформу поддержки молодежного предпринимательства; инновационное предприятие (стартап) - создателя новой технологии; инвестора (венчурный фонд); независимого эксперта - технологического брокера; технологического аудитора; патентное ведомство. Проектная деятельность стартапа подробно анализируется в ходе вычислительных экспериментов с однопериодной версией модели, построенной с использованием аппарата байесовских диаграмм влияния (англ. Bayesian influence diagram). При обучении модели использованы элементы концепции реальных опционов, позволяющие более наглядно представить возможности количественного анализа результатов управленческих решений менеджеров стартапа после запуска проекта в условиях высокой неопределенности, присущей инновационной деятельности. С учетом входных условий проекта, реализуемого стартапом, поэтапно представлен алгоритм формирования исходного графа модели, таблицы безусловных вероятностей и таблицы состояний узла полезности диаграммы влияния. Предложенная модель позволяет не только обновлять убеждения менеджеров стартапа при поступлении новых свидетельств, но и оценивать варианты решений, которые на разных этапах реализации проекта дают наибольшую полезность.

В статье на основе исследования возможных причин скачкообразного роста цен в России весной 2025 г. на картофель выявлено, что основной причиной этого роста является подготовка кадров на ошибочной теории земледелия и аграрной экономики.

В статье рассматриваются различные классификации стратегий в системе стратегического управления с акцентом на применение в сельскохозяйственном производстве. Анализируются подходы известных исследователей, которые предлагают многоуровневую и многофакторную структуру стратегий, включающую корпоративные, конкурентные и функциональные уровни. В статье особое внимание уделяется специфике аграрного сектора, учитывающей природные условия и сезонность. Представлены классификации стратегий по различным признакам: уровню, направлению, срокам, типу ресурсов и целям, а также с учетом современных экономических, технологических и инновационных возможностей (инновационность, диверсификация, географический охват и степень интеграции). Подчеркивается необходимость комплексного анализа внутренней и внешней среды предприятия для выбора оптимальных стратегий с учетом отраслевой специфики и финансовой устойчивости. Сделан вывод, что предложенные классификации способствуют формированию системного подхода к стратегическому планированию в сельском хозяйстве и повышению эффективности управления аграрными предприятиями в условиях динамично меняющейся экономической среды.

На современном этапе развития медицинских услуг актуальной темой является анализ учреждений здравоохранения и проведение оценки их финансового состояния. Предмет настоящего исследования - методы анализа финансовой отчетности в оценке финансового состояния деятельности государственных автономных учреждений здравоохранения. Цель исследования заключается в методологическом обосновании применяемых методов анализа финансовой отчетности и трансформации их к методам анализа финансового состояния государственных автономных учреждений здравоохранения. В статье представлены данные финансовой отчетности государственного автономного учреждения здравоохранения форма (0503721), форма (0503730), форма (0503737) [10] и авторские методики расчета коэффициентов для оценки финансового состояния учреждения. Для получения комплексной оценки финансового состояния автономных учреждений здравоохранения опубликовано в научных статьях много методов расчета коэффициентов и их формул [5; 11]. Инструкция Минфина России № 33н «О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений здравоохранения» не предусматривает расчет предложенных авторами коэффициентов, и возникает проблема их применения в практической деятельности. В результате исследования проблемы определения показателей (коэффициентов) в оценке финансового состояния учреждений здравоохранения предложено сформировать три группы финансовых коэффициентов: группа (1) - коэффициенты нефинансовых и финансовых активов и обязательств; группа (2) - коэффициенты финансовой устойчивости, независимости и самостоятельности; группа (3) - коэффициенты рентабельности и эффективности. В группу (1) введены предложенные авторами настоящей научной статьи новые коэффициенты: роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности по выплатам с построением их факторных моделей и методами расчета влияния факторов.

Эффективное управление оборотными активами играет ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости и конкурентоспособности аптечных ретейлеров. В статье рассматриваются особенности анализа оборачиваемости активов аптечных ретейлеров как одного из ключевых показателей эффективности их финансово-хозяйственной деятельности. Проведено исследование критериев оценки показателей качества и эффективности ведущих аптечных сетей России.

Инвестиционные фонды играют ключевую роль в современной финансовой системе, предоставляя инвесторам доступ к диверсифицированным инструментам и стратегиям. На российском рынке они становятся все более востребованными как средство диверсификации портфелей и управления рисками. Однако существующие методы оценки их эффективности часто фокусируются исключительно на доходности, игнорируя такие важные аспекты, как риск-менеджмент и инвестиционные стратегии. Целью настоящей статьи является разработка комплексной методики оценки эффективности стратегий управления инвестиционными фондами на основе интегрального показателя, сочетающего количественные и качественные параметры. В исследовании применялись методы сравнительного анализа, математического моделирования, а также авторская методика расчета интегрального показателя эффективности. Апробация проведена на данных УК «Альфа-Капитал» за 2022-2024 гг. В ходе исследования был разработан новый интегральный показатель, учитывающий доходность, риск, ликвидность и тип стратегии управления. Методика доказала свою эффективность для сравнительного анализа стратегий управления. Практическое применение позволит УК оптимизировать портфели, повысить прозрачность отчетности и доходность фондов.

Актуальность исследования, проведенного в настоящей статье, обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов трансформации финансового капитала в реальные инвестиции для стимулирования устойчивого экономического развития территорий региона в условиях структурной трансформации хозяйственной системы. Авторами разработана и представлена методика оценки влияния рынка ценных бумаг на инвестиционное обеспечение экономического роста в Южном федеральном округе. На примере организаций реального сектора экономики Южного федерального округа проведен инвестиционный анализ влияния инвестиций в реальный капитал, привлеченных через рынок ценных бумаг, на региональное хозяйственное развитие. Разработанная методика основана на принципах неоклассической экономической теории с адаптацией для регионального уровня и включает оценку ключевых индикаторов инвестиционной активности и экономического роста.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» столкнулся с проблемой несоответствия разрабатываемых технологий реальным потребностям промышленности, связанную с трудностями в оценке рыночного спроса и емкости рынка беспилотных авиационных систем (БАС). Эта проблема была отмечена рядом экспертов в указанной области, включая В. В. Шпака и А. С. Малькова, а также обсуждалась на форуме «АЭРОНЕКСТ 2024», где поднимался вопрос о необходимости корректировки стратегии национального проекта с учетом различных сценариев применения БАС. В рамках статьи предложена методика оценки емкости рынка БАС применительно к отдельным видам экономической деятельности.

В статье рассматривается роль туристических организаций в развитии территорий и страны. В работе представлена структура туристско-рекреационного комплекса и раскрыты его основные элементы, что впоследствии способствовало формированию авторами модели развития российской туристической индустрии на основе маркетинговой деятельности. Авторами предложено использовать интегрированные маркетинговые мероприятия организаций, муниципальных образований для целей формирования устойчивого развития туризма в России.

Бюджетная стратегия регионов приобретает особое значение в свете растущих экономических трудностей из-за рубежа и внутренней экономической реструктуризации российской экономики. В настоящей статье рассматривается бюджетная стратегия Краснодарского края, одного из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации, а также ее текущие характеристики и приоритетные направления. Особое внимание уделяется анализу структуры консолидированного бюджета, динамики валового регионального продукта и эффективности исполнения расходов. Показано, насколько важно стратегически распределять финансовые ресурсы с учетом потенциала региона в области туризма, агропромышленного развития и инвестиционной активности. Представление сравнительной статистики по проблемам Южного федерального округа позволяет оценить степень финансовой устойчивости региона и бюджетной дисциплины. Результаты исследования подчеркивают необходимость увеличения объема ресурсов, выделяемых на бюджетное планирование и управление, с целью повышения эффективности социальной и экономической политики в этой области.

В статье рассматривается проблема цифрового неравенства как ключевого барьера в реализации механизмов адресной социальной помощи в Донецкой Народной Республике. Проанализированы сущность и проявления цифрового неравенства в социальной сфере, выделены его основные последствия, включая ограничение доступа уязвимых категорий населения к социальным услугам, рост социальной маргинализации и снижение эффективности системы социальной поддержки. Особое внимание уделено барьерам, возникающим в условиях недостаточной цифровой инфраструктуры, низкой цифровой грамотности и неадаптированных сервисов. Предложены практические пути преодоления цифрового разрыва, включая развитие инфраструктуры, внедрение мобильных пунктов обслуживания, цифровое просвещение и использование гибридных моделей предоставления помощи. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к цифровой трансформации социальной политики с учетом принципов социальной справедливости и инклюзивности.

Целью настоящей статьи является аргументация необходимости административно-цифровой трансформации градостроительной деятельности и определения механизма ее реализации. Методологической основой исследования послужил системный подход, позволяющий представить административно-цифровую трансформацию градостроительной деятельности как совокупность управленческих воздействий, направленных на внедрение в практику градостроения технологий информационного моделирования и программного подхода к управлению этим направлением цифровой трансформации. Автором рассмотрены наиболее актуальные вопросы административно-цифровой трансформации градостроительной деятельности через обращение к инновационному механизму ее реализации, каковым выступает технология информационного моделирования, внедряемого в практику управления на основе программного подхода. Полученные результаты могут использоваться в процессе дальнейшей разработки проблем, связанных с повышением эффективности управления градостроительной деятельностью. Сделан вывод, что использование программного подхода к внедрению новых технологий градостроительной деятельности может дать позитивный результат при условии комплексного подхода при внедрении технологии информационного моделирования (ТИМ), направленного на изменение процессов управления объектом строительства с помощью информационного моделирования на протяжении всего жизненного цикла объекта.

В работе проводится теоретическое исследование экономической категории духовного капитала. Рассматриваются подходы и точки зрения различных ученых, на основании которых проводится анализ и высказывается собственная позиция, изучаются составляющие духовного капитала. Также в работе рассматриваются понятие, виды и методы обеспечения духовной безопасности, ее аспекты, составляющие возможные угрозы. Исследуется нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности, рассматривается международная и военная безопасность. В результате делается вывод о необходимости принятия государственной идеологии для обеспечения духовной безопасности населения.

В условиях внешнеполитической и экономической нестабильности Донецкой Народной Республики (ДНР) особую актуальность приобретает разработка эффективного механизма управленческого принятия решений. В статье рассматриваются теоретические основы принятия решений в условиях неопределенности, анализируются существующие проблемы управленческой практики в ДНР и предлагаются адаптивные модели и инструменты, позволяющие повысить обоснованность и оперативность решений. Подчеркивается необходимость интеграции риск-менеджмента, сценарного анализа и цифровых технологий в управленческую деятельность на уровне предприятий и органов власти.

В современном мире, где глобализация и интеграция экономик становятся все более заметными, вопросы, связанные с охраной интеллектуальной собственности (ИС), приобретают особую актуальность. Распространение контрафактной продукции остается серьезной проблемой как на международном уровне, так и в пределах отдельных государств. Подобные нарушения наносят ущерб не только правообладателям, но и экономике в целом, затрагивая интересы и государства, и потребителей. Таможенные механизмы охраны исключительных прав играют ключевую роль в укреплении экономической стабильности и формировании благоприятной среды для предпринимательской деятельности и здоровой конкуренции в рамках единого рынка Евразийского экономического союза. Исследование современных интеграционных процессов показывает, что развитие таможенного регулирования требует согласования разнонаправленных интересов: государств-участников, предпринимательского сообщества, гражданского общества и стратегических целей самого объединения. Проведенный авторами настоящей статьи анализ свидетельствует о том, что изучение механизмов таможенного контроля за товарами с объектами ИС требует комплексного подхода. В настоящем исследовании рассматриваются: теоретические основы, выявленные проблемные зоны, возможные пути совершенствования и нормативно-правовые вопросы регулирования этой сферы. Авторами предложены перспективные направления по разработке единой информационной системы управления правами государств - членов Евразийского экономического союза, способствующей упрощению межгосударственного сотрудничества, снижению объемов незаконного товарооборота объектов интеллектуальной собственности и направленной на обеспечение их экономической безопасности.

Учет добавленной стоимости (ДС) в международной торговле, усложнившейся под влиянием глобализации, представляет значительную методологическую проблему. Традиционный валовый торговый баланс не отражает реального вклада стран в создание стоимости из-за фрагментации производства и многократного пересечения границ товарами. Настоящая статья прослеживает эволюцию методологических подходов к решению этой проблемы. Рассмотрены основополагающие исследования, внесшие ключевой вклад в формирование современного механизма расчета ДС: работы Р. Купмана и коллег, А. Нагенгаета и Р. Стехрера, А. Борина и М. Манчини, а также Тиммера и коллег. Эти исследования позволили устранить дисбаланс между валовым оборотом и оборотом ДС, выделить базовые компоненты в глобальных цепочках стоимости (ГЦС), решить проблему двойного учета и предложить новые перспективы, такие как анализ ДС через призму видов экономической деятельности. Последнее направление позволяет оценить уровень развития страны и ее позицию в ГЦС на основе структуры экспортной деятельности.

В статье определена модель учета рисков в предпринимательских структурах, в соответствии с неоднородностью бизнес-среды. Научная новизна статьи заключается в разработке цикличного процесса учета управления рисками в предпринимательской структуре, который состоит из: системы управления рисками, программы по снижению рисков, мероприятий по внедрению программы по снижению рисков, контроля и корректирующих действий. Практическая значимость работы заключается в формировании матрицы учета рисков, основанной на вероятности наступления риска, уровня его приемлемости, превентивных и защитных мерах. Выявлено, что учет рисков в предпринимательских структурах базируется на экономическом, техническом и организационном аспектах.

В статье рассматриваются теоретико-методологические основания построения гибридных моделей управления рисками организаций, обусловленные современными вызовами внешней и внутренней среды функционирования бизнеса. Обосновывается необходимость отказа от традиционных, статичных моделей управления рисками, не способных учитывать сложность, взаимозависимость и динамичность современных угроз. В рамках исследования уточняется понятие гибридного управления рисками, предлагается авторская трактовка гибридной модели как структурно иерархически выстроенной системы, объединяющей различные подходы - системный, процессный, риск-ориентированный и продуктивный. Определены ведущие методологические основания и инструменты построения гибридных моделей, среди которых уточнены: онтологическое моделирование, компонентное проектирование и цифровые аналитические платформы. Проведена классификация форм реализации гибридных моделей, выделены их преимущества и ограничения. Представлены рекомендации по проектированию и внедрению гибридных моделей, а также алгоритм их построения, предполагающий итеративное построение и формирование модульной структуры вкупе с применением механизмов обратной связи. Выделяется перспективность развития гибридных моделей в качестве изменяемых, масштабируемых и цифровых интегрированных систем управления рисками. Уточняются положения, связанные с необходимостью дальнейшей научной и прикладной проработки вопроса в условиях цифровой трансформации организаций.

Цель исследования - выявление и систематизация механизмов трансформации стратегического управления российских торговых сетей в условиях геоэкономических изменений, основанных на сочетании цифровой реконфигурации, институционального регулирования и пространственно-функционального адаптирования. Материалы исследования включают в себя аналитические отчеты органов государственной власти, программные документы в области развития торговли, а также эмпирические данные о поведении крупных торговых сетей. В работе применены методы системного и факторного анализа, дедуктивного обобщения, логического моделирования и институциональной интерпретации.

Результат исследования: обоснована структура влияния внешних факторов на внутренние элементы стратегического управления, построена авторская схема механизма адаптации, предложены рекомендации по повышению устойчивости корпоративных стратегий.

Выводы: а) трансформация управления осуществляется за счет цифровизации бизнес-процессов, интеграции нормативных ограничений и локализации ресурсных связей; б) стратегическая гибкость формируется внутри гибридных моделей, синхронизированных с параметрами поведения потребителей и государственной политикой; в) институциональная встраиваемость стратегий расширяет границы воспроизводства и закрепляет роль торговых сетей в реализации национальных целей развития.

В настоящей статье рассматривается проблема распределения административно-управленческих затрат в контексте контрактного управления. В современных автоматизированных системах административно-управленческие затраты представляют собой важный компонент общих затрат организаций, и их правильное распределение критически влияет на финансовые результаты по контракту в управленческом учете и эффективность бизнес-процессов. Цель исследования заключается в разработке действующей методики распределения административно-управленческих затрат по контрактам с использованием современных информационных технологий, в частности на современных автоматизированных системах управления предприятием.

В ходе работы были изучены различные подходы к распределению административно-управленческих затрат, включая традиционные методы, без использования автоматизированных программ. Особое внимание уделено распределению этих затрат в автоматизированных системах учета, которые позволяют более точно и прозрачно распределять затраты по отдельным контрактам.

Исследование показывает, что применение автоматизированных систем значительно повышает точность учета и позволяет оперативно анализировать данные по затратам, что в свою очередь способствует более обоснованному принятию управленческих решений. Также выявлены ключевые факторы, влияющие на эффективность распределения административно-управленческих затрат в разрезе контрактов, такие как интеграция с другими бизнес-процессами и возможность адаптации к изменениям внешней среды. С учетом этого в работе предложена методическая реализация механизма управления распределения административно-управленческими затратами с помощью автоматизированной системы.

Статья будет полезна как для исследователей в области управления затратами, так и для практиков, стремящихся оптимизировать процессы учета и контроля в условиях цифровой трансформации бизнеса.

В настоящей статье рассмотрены определение кластеризации и его сущность, изучены особенности этого процесса в области высокотехнологичных промышленных предприятий. Выявлены причины создания кластеров среди таких предприятий, определено значение процесса кластеризации высокотехнологичных промышленных предприятий для российской экономики и причины его реализации. Кроме того, исследованы особенности инновационного управления в рамках высокотехнологичных промышленных предприятий, определены его фундаментальные компоненты, задачи и принципы, на основе которых действует система. Цель настоящего исследования состоит в изучении особенностей инновационного управления в кластерах высокотехнологичных промышленных предприятий.

Статья посвящена теме повышения качества управления в распределенных проектных командах через авторскую методику описания и внедрения персонализированных коммуникационных карт. Особое внимание уделяется методическому аспекту: составлены конкретные рекомендации, предложены шаблоны решений. Авторская методика прошла апробацию и показала свою экономическую и социальную эффективность при моделировании по методу расчета SROI.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИД НБ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 123022, г. Москва, шоссе Звенигородское, дом 5, строение 1

- Юр. адрес

- 123022, г. Москва, шоссе Звенигородское, дом 5, строение 1

- ФИО

- Дерновой Владимир Борисович (Генеральный директор)

- E-mail адрес

- idnb11@yandex.ru

- Контактный телефон

- +7 (915) 0877376